株主総会資料のweb化が義務に?担当者が知るべき「電子提供制度」の基本事項や注意点を解説

2022年9月1日施行の改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。株主総会資料を電子提供することによって、印刷や郵送によるコストが削減されるなどのメリットもあります。そのため、制度の利用が強制されない非上場会社でも積極的に利用を検討する価値はあるといえるでしょう。今回は、株主総会資料の電子提供制度の基本事項や注意点などについて解説します。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

株主総会資料の電子提供制度とは?

改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度がスタートしました。以下では、株主総会資料の電子提供制度の概要を説明します。

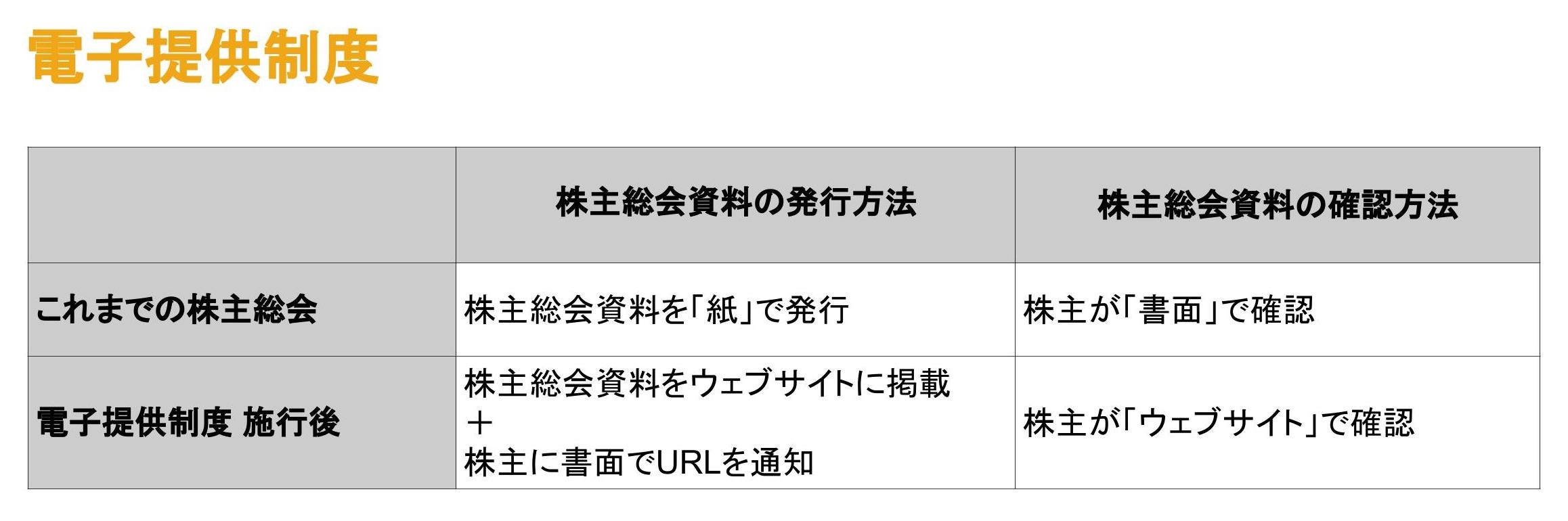

(1)電子提供制度の概要

電子提供制度とは、ウェブ上に株主総会資料をアップロードし、そのURLなどを書面で通知することにより、株主総会資料の提供が可能になる制度です(会社法325条の2以下)。

旧会社法のもとでも、類似の制度はありましたが、株主の個別の承諾が必要とされていたため、多くの株主が存在する上場会社では現実的な制度ではなく、ほとんど利用されていませんでした。そのため、旧会社法のもとでは、株主総会資料を紙で発行し、郵送するのが一般的な形でした。

(2)実施の背景

旧会社法では、株主総会資料は書面により提供することが原則とされていました(会社法299条2項、301条、302条1項、437条、会社法施行規則133条2項、会社計算規則133条2項など)。そのため、株主総会資料の作成、印刷、封入、送付といった事務負担や印刷、郵送といったコストが生じていました。また、上記の方法では、株主総会資料が株主のもとに届くまでに時間がかかるため、株主が内容を十分に検討できないまま株主総会に参加せざるを得ないといった問題が生じていました。

改正会社法の電子提供制度では、上記のような問題点を解決するために、個別の株主の承諾を得ることなく株主総会資料の電子提供を可能にしました。それによって、必要書類の印刷や郵送にかかる事務負担やコストを削減できます。また、株主に対して、株主総会資料を提供するまでの時間が短くなったので、時間をかけて内容を検討できるようになりました。

(3)施行のタイミングは

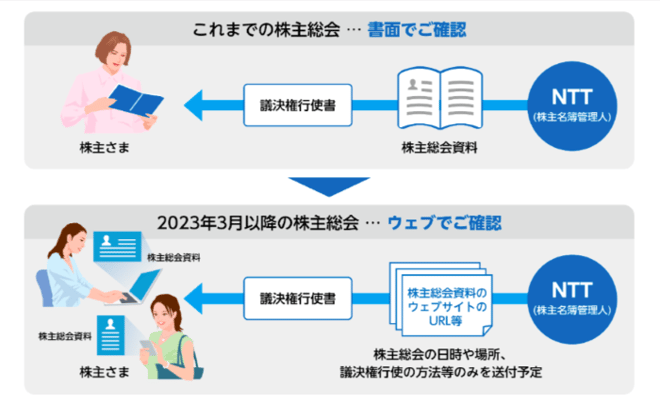

改正会社法の施行日は、2022年9月1日です。もっとも、2023年2月末までに開催される株主総会については、旧会社法の規定によるものとされていますので(整備法10条3項)、実際に株主総会資料の電子提供が必要になるのは、2023年3月以降の株主総会からとなります。

なお、日本電信電話株式会社や東海旅客鉄道株式会社などでも、2023年3月以降開催予定の株主総会で、電子提供措置を行う旨を発表しています。

出展:日本電信電話株式会社 株主総会資料の電子提供制度(ウェブ化)

電子提供制度の要件は?注意点とともに解説

以下では、電子提供制度を利用する場合の要件と注意点について説明します。

(1)対象になる条件

上場会社では、電子提供制度の利用が義務付けられています。そのため、上場会社は、株主電子提供措置が必須です。

他方、上場会社以外の非上場会社では、電子提供制度が義務付けられませんので、電子提供制度を利用するかどうかは、自由に決定できます。

(2)電子提供制度を利用するための手続き

電子提供制度を利用するためには、以下の手続きが必要になります。

①定款変更手続き

電子提供制度の利用には、その旨の定款変更と登記手続きが必要です(会社法325条の2、911条3項12号の2)。

なお、上場会社では、定款変更決議があったとみなす経過措置が設けられていますので、施行日から6カ月以内に定款変更の登記手続きをしなければなりません。

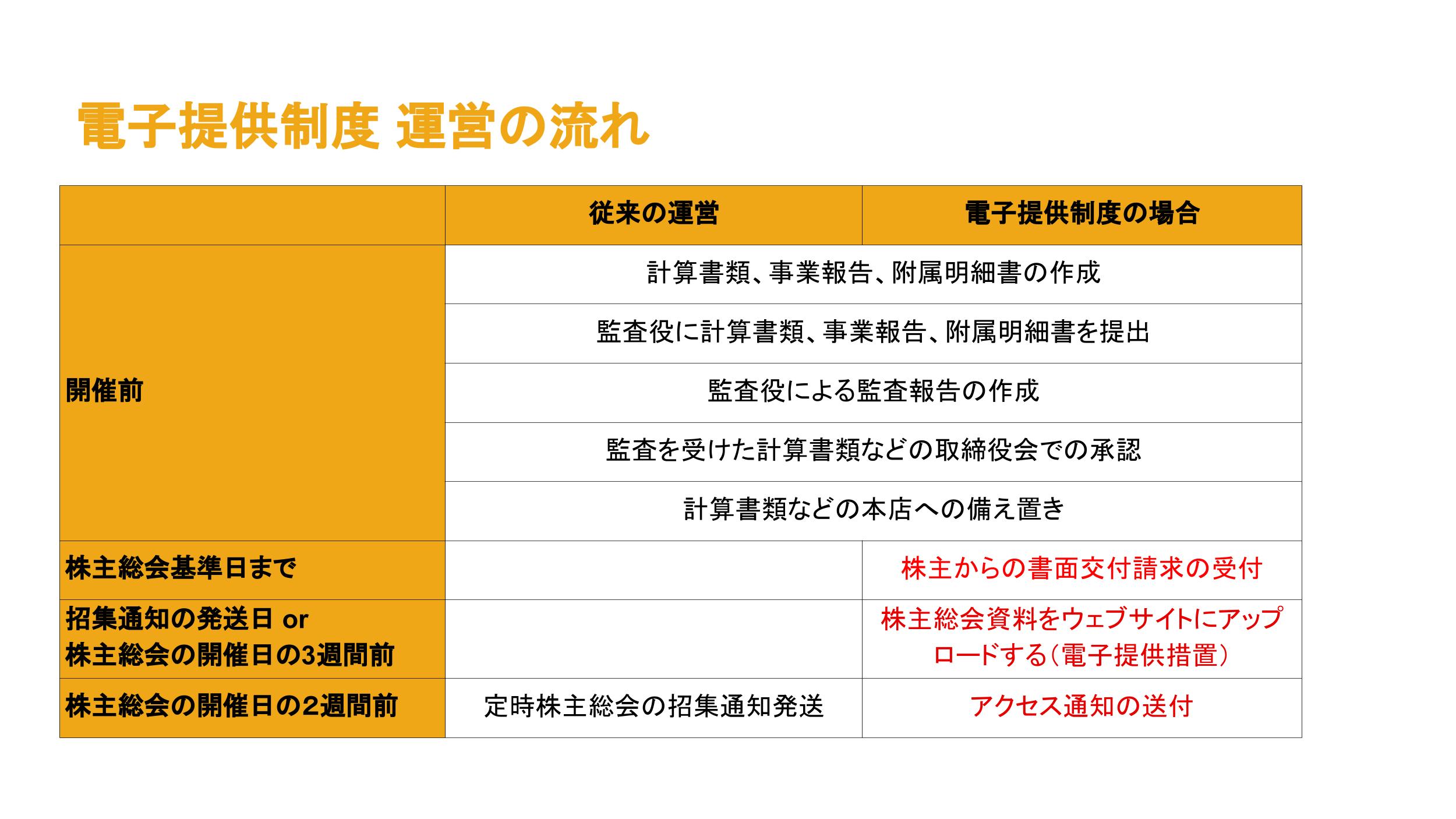

②電子提供措置

電子提供措置とは、会社がウェブサイトなどで株主総会資料を掲載し、閲覧可能な状態にすることをいいます(会社法施行規則95条の2)。電子提供措置は、招集通知の発送日または株主総会開催日3週間前のうち、いずれか早い日から開始し、株主総会開催後3カ月を経過する日まで続けなければなりません(会社法325条の3第1項)。

また、電子提供措置は、印刷が可能な方法で行わなければなりません。そのため、映像などで電子提供措置事項の説明をしただけでは、不十分です。

なお、電子提供措置をとるべき事項としては、以下のものが挙げられます。

- 招集通知の記載事項(会社法298条1項各号に掲げる事項)

- (書面による議決権行使を認める場合)議決権行使書面に記載すべき事項

- (電磁的方法による議決権行使を認める場合)株主総会参考書類に記載すべき事項

- (株主の議案要領通知請求があった場合)株主提案に係る議案の要領

- (取締役会設置会社で定時株主総会を招集する場合)計算書類および事業報告に記載・記録された事項

- (取締役会設置会社かつ会計監査人設置会社で定時株主総会を招集する場合)連結計算書類に記載・記録された事項

- ・電子提供措置時効を修正したときはその旨および修正前の事項

③アクセス通知の発行

電子提供制度を利用する場合には、ウェブ上に株主総会資料を掲載するだけではなく、アクセス通知を発行し、株主総会日の2週間前までに株主に送付する必要があります(会社法325条の4)。

アクセス通知の記載事項としては、以下のとおりです。

- 会社法298条1項1号から4号までに掲げる事項

- 電子提供措置をとっている旨

- EDINETを使用して電子提供措置を行ったときはその旨

- 法務省令で定める事項(ウェブサイトのURL、パスワードなど)

何から始めればいい?電子化の移行スケジュールや運営のチェックポイントを紹介

電子提供制度を利用する場合には、以下のような準備を進めていく必要があります。

(1)移行スケジュール

上場会社では、改正法により、電子提供制度が強制適用されます。株主総会の開催日によって、電子提供制度への移行スケジュールが異なってきますので、自社の株主総会の開催時期を踏まえて、準備を進めていく必要があります。

①12月総会の上場会社の場合

| 2022年12月 |

定時株主総会

|

| 2023年2月末 | 定款変更登記の期限 |

| 2023年12月 |

定時株主総会

|

②3月総会の上場会社の場合

| 2023年2月末 | 定款変更登記の期限 |

| 2023年3月 |

定時株主総会

|

③6月総会の上場会社の場合

| 2023年2月末 | 定款変更登記の期限 |

| 2023年6月 | 定時株主総会 |

上記のように3月総会および6月総会がとられている会社においては、電子提供制度への移行スケジュールがタイトですので、早めに準備に取り掛かる必要があります。

(2)運営の流れ

電子提供制度を利用する場合には、従来の場合と異なり株主総会の事前準備の流れが多少異なってきます。

(3)チェックポイント

電子提供制度を利用する場合には、以下のポイントを押さえておきましょう。

①株主からの書面交付請求への対応

書面交付請求とは、電子提供措置を定款で定めた会社で、株主が会社に対し、書面による株主総会資料を求めることをいいます。これは、インターネットの利用が困難な株主への配慮を目的とした制度です。

株主から電子提供措置事項に関する書面交付請求があった場合には、それらが記載された書面の交付が必要です。そのため、株主からの請求に備えて、事前に印刷や郵送などの手配をしておく必要があります。

②電子提供措置の中断への対応

サーバーがダウンしたり、ハッキングを受けたなどの理由で、電子提供措置の中断が生じたとしても、以下の要件を満たせば、電子提供措置の効力には影響は生じません。

- 中断につき会社が善意無重過失または正当な事由があること

- 中断が生じた時間が電子提供措置の期間の10分の1以下であること

- 電子提供措置の開始から株主総会までの中断期間が全体の10分の1を超えていないこと

- 中断が生じたことを知った後速やかに、中断が生じた旨、中断時間および中断内容について電子提供措置をとること

これらの要件を満たさない場合には、株主総会の招集手続きに瑕疵が生じますので、株主総会決議の取消事由となるおそれがあります。

Web化が進む株主総会

近年では、電子提供措置をはじめとして株主総会のWeb化が進んでいます。

(1)バーチャル株主総会の選択肢

バーチャル株主総会とは、インターネットなどを利用して株主総会に参加することをいいます。従来は、株主総会の開催にあたって、「場所」の定めが必要とされていましたので、バーチャル株主総会の実施は難しいと考えられていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大防止や需要の拡大などを理由に、法改正が行われ、以下のような方法での株主総会の開催が可能になりました。

①ハイブリッド参加型バーチャル株主総会

ハイブリッド参加型バーチャル株主総会とは、現実の株主総会を開催しつつ、株主総会の様子をインターネットで同時配信する方法です。ハイブリッド参加型バーチャル株主総会は、あくまでも「参加型」ですので、インターネットを利用して参加している株主には、会社法上の質問や動議は認められていません。

②ハイブリッド出席型バーチャル株主総会

ハイブリッド出席型バーチャル株主総会とは、現実の株主総会を開催しつつ、株主総会の様子をインターネットで同時配信し、議決権行使も認める方法です。ハイブリッド参加型とは異なり、ハイブリッド出席型では、株主による質問や動議も可能です。

ただし、そのためには、開催場所と株主との間で情報伝達の双方向性と即時性が確保されているという条件が必要になります。

③バーチャルオンリー株主総会

バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な株主総会の会場を設けず、インターネットの手段のみで株主総会を開催する方法です。近年の法改正によって新たに可能になったものが、この「バーチャルオンリー株主総会」です。

バーチャルオンリー株主総会を開催するためには、一定の要件を満たす必要がありますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止にとどまらない大きなメリットもあるため、バーチャルオンリー株主総会は、今後広まっていくと予想されます。

注目されるバーチャル株主総会とは?背景や注意点を解説

バーチャル株主総会については、「注目されるバーチャル株主総会とは?背景や注意点を解説」で詳しく解説しています。

(2)増加の背景

株主総会のWeb化が進む背景には、以下のような理由があると考えられます。

①新型コロナウイルスの感染対策

従来の物理的な会場を設ける方法では、多数の株主が一堂に会することになるため、十分な感染症予防対策を講じていたとしても、感染リスクをゼロにはできません。しかし、株主総会をWeb化すれば、リアルの場で一堂に会する必要がなくなりますので、新型コロナウイルスへの感染対策として有効な手段となります。

②コスト削減

株主総会のWeb化によって、物理的な会場が不要になれば、会場の設営や運営に要するコストを大幅に軽減できます。また、物理的な会場を併用する方式の場合でも、従来よりも小規模で済みますので、同様のコスト削減につながります。

③遠隔地でも参加が可能

スケジュールの都合から、どうしても株主総会に参加できない株主や取締役がいたとしても、株主総会のWeb化によって遠隔地でも参加が可能になります。

まとめ

改正会社法により、株主総会資料の電子提供が可能になりました。上場企業では、電子提供措置が義務化されていますが、電子提供制度には、コスト削減などさまざまなメリットがありますので、電子提供措置が義務付けられていない企業でも積極的に導入を検討するとよいでしょう。

また、近年では、株主総会のWeb化が進んでいます。株主総会資料の電子提供と併せてバーチャル株主総会を実施することによって、株主とのコミュニケーションが進み、企業価値の向上につながるチャンスを得られます。この機会に株主総会のオンライン化も検討してみるとよいでしょう。