Web会議での名刺交換はどうする?スマートな自己紹介の方法

テレワークが広く普及・浸透し、Web会議を日常的に行うようになった人が多いのではないでしょうか。

便利さの一方、Web会議では、ビジネスシーンでこれまで当たり前だった名刺交換ができなくなりました。

社外の人との打ち合わせなどにおいて、非常に大切にしている人も多い名刺交換。オンラインで代替する方法やツールを、各社のサービスとともにご紹介します。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

Web会議で名刺交換をする方法

名刺交換には、メールアドレスや電話番号などの連絡先を知る手段としてだけでなく、互いに所属や立場・肩書を明確にするといった意味もあります。

また、名刺に所属企業・組織の情報を掲載し、PRや営業の機会として捉えている人も多くいます。

Web会議で初めて対面した相手とは、そうした名刺交換の機会がありませんが、以下の方法で名刺交換を代替することができます。

- 名刺データを送付する

- 名刺管理ツールを利用する

名刺データを送付する

自分の名刺をPDFや画像ファイルとして保存しておき、Web会議中に渡したい相手に送付する、さらに相手からも送付してもらうことで、名刺交換の代替手段とすることができます。

たとえば、Web会議ツール「Zoom」では、Webミーティング中に「チャット」ツールを起動することができ、そこで名刺データを送付できます。

Zoom以外にもPDFや画像ファイルが送付できるWeb会議システムであれば会議中に送付が可能です。Web会議システム以外にも、メールなどで送付するのも1つの手段となります。

名刺管理ツールを利用する

名刺交換の代替策として、専用の名刺管理ツールを利用する方法もあります。

名刺管理ツールとは、カメラで名刺を撮影してデータ化し、保存できるサービスです。数多くのサービスがリリースされていますが、単に名刺データを保存するだけではなく、データを一元管理しながら情報共有できる機能を持つツールもあります。

なかでも、いくつかの名刺管理ツールは、オンラインで互いに名刺情報を交換する機能を持つものがあり、Web会議中にそれらのツールを利用することで、実際の名刺交換を代替できます。

Web会議でもこうしたツールを介して名刺交換を行うことで、役職や所属を尋ね直したりする手間がはぶけ、さらに名刺情報を社内で適切に共有したりすることができます。

以下で各社のサービスを詳しくご紹介します。

オンラインで名刺交換ができるツール

SanSan

クラウド名刺管理サービスの企画・開発・販売を手掛けるSansan株式会社の「Sansan」は法人向けオンライン名刺交換サービスの代表的なツールです。事前に登録したオンライン名刺のURLを相手に伝えることで、相手はその名刺情報にアクセスできます。

双方が「Sansan」のサービスを利用している場合には、このURLの送付だけで名刺交換が完了します。一方がサービスを利用していない場合でも、送付されたURLから相手の名刺情報をダウンロードする際に表示されるQRコードにアクセスして、自分の名刺をスマートフォンで撮影することで、名刺を送り返すことができます。

料金体系は、「Lite」「Standard」「DX」の3プランからの選択制。申し込みにはいずれも問い合わせのうえ見積もりが必要となっています。

Eight

出典:Eight - 名刺でつながる、ビジネスのためのSNS

「Sansan」と同じくSansan株式会社が運営する、個人向け名刺アプリが「Eight」です。「ビジネス版のSNS」といったアプリで、無料で始められるのでユーザーが増えています。

シンプルなUIなので使いやすく、スマホで撮影して登録した名刺は、ラベルによって分類・グルーピングされます。オンライン名刺交換の基本的な仕組みはSansanと同じで、あらかじめ登録した名刺情報をQRコードで相手に伝え、相手が読み込むと名刺交換が完了します。

「無料版Eight」で基本的な機能のほとんどが利用可能ですが、月額480円(年額4800円)の「Eightプレミアム」に登録すると、連絡先アプリと連携するなどのプレミアム限定機能を利用できます。Sansanとの連携も可能です。

myBridge

「myBridge」はLINE株式会社が運営する名刺管理アプリです。2018年にサービスを開始した比較的後発の名刺管理アプリです。

もっとも大きな魅力は、他社では有料とされるサービスもすべて無料で利用できる点でしょう。名刺1枚ごとにメモをつける機能や、Excelファイルでのダウンロード、CSV形式ファイルのデータ出力などに加えて、たくさんある名刺を郵送してデータ化してもらう一括代行サービス「おまかせスキャン」も無料で利用できます。

オンラインでの名刺交換は、URLを相手に送付するだけ。LINEを活用して行うことができるのも魅力です。交換した相手の名刺情報を共有する必要があるときにも、LINEのトーク画面から手軽に行うことができます。

また、myBridgeに名刺を登録していれば、スマートフォンに連絡先を登録していない相手でも、着信時に相手の名刺情報が表示されます。仕事でもLINEを活用している人にはメリットの大きいアプリと言えるでしょう。

ホットプロファイル

出典:名刺管理ソフト・営業支援システムの『ホットプロファイル』|営業効率を高め、売上UPを実現

「ホットプロファイル」は、株式会社ハンモックが提供する営業支援・名刺管理ツール。名刺情報のオンライン管理だけではなく、営業活動をサポートすることに重点を置いた「顧客管理」としての性格が強いクラウドツールです。

オンライン名刺交換にも対応しており、Web会議中にQRコードを表示させたうえで、相手がそれをスマートフォンで読み取ると、1タップで電話帳に登録できます。そのまま相手が自分の名刺をカメラで撮影すると、名刺交換が完了します。

このようにして交換した名刺データを、顧客情報としてクラウド管理することが可能。「お客さまカルテ」として営業活動の履歴や、興味・関心など、顧客に関するさまざまな情報と連携させてデータを管理できます。営業の生産性向上や、売上向上に繋げたいと考える人におすすめのツールです。

料金体系は、「基本パック」と営業支援もセットになった「SFAパック」の2種類。無料トライアルも可能となっています。

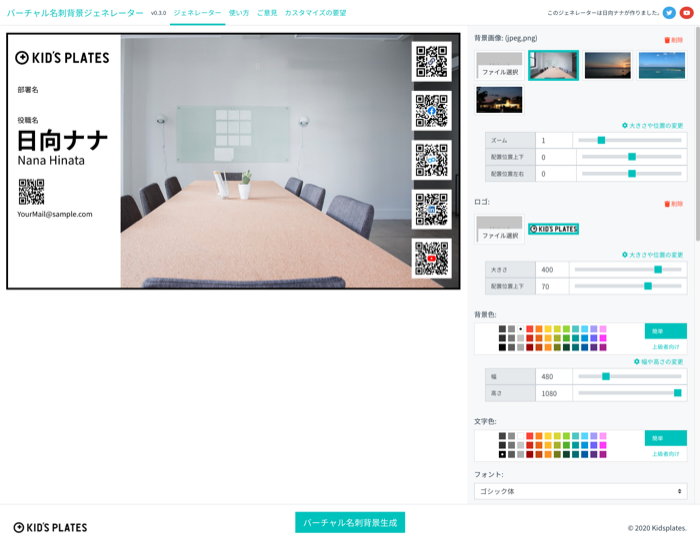

バーチャル背景の活用でさらに便利に

名刺管理ツールを利用したオンライン名刺交換は、自分の名刺を相手に表示させるだけでなく、相手の名刺もアプリ上で簡単にもらうことが可能な点、さらには交換した名刺を一括管理できる点に大きなメリットがあります。

ただ、自分の名刺を相手に表示させるだけであれば、専用のアプリやツールを使うことなく、自身で設定することもできます。

たとえばWeb会議ツール「Zoom」では、バーチャル背景を設定することができます。この背景画像に、自分で作成したプロフィールやQRコードを入れておくことで、名刺を相手に表示させることが可能です。

バーチャル背景はパワーポイントやPhotoshopなどで作成もできますし、株式会社キッズプレートが提供する「バーチャル背景ジェネレーター」など、簡単にバーチャル名刺背景を作成できるサービスで作成してもよいでしょう。

まとめ

Web会議が浸透するにつれて、名刺交換の機会は減りつつありいますが、各種のオンラインツールによって代替できます。

「そもそも名刺交換は不要」と考える人も多くいますが、名刺交換にはメリットも少なからずあります。

専用のアプリには有料プランもありますので、料金や仕様などを比較しながら、ニーズに合わせてオンライン名刺交換にトライしてみてください。