勤務間インターバルとは?3つの企業の好事例から見る、成功の秘訣

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など働く人のニーズの多様化といった課題に対し、政府は働き方改革を促進しています。

2019年4月1日から施行された働き方改革関連法では、企業はさまざまな対応を迫られています。本稿では、その働き方改革関連法の中で企業への導入が努力義務化された「勤務間インターバル制度」について解説していきます。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

勤務間インターバルとは

「勤務間インターバル制度」は、労働者の勤務終了時刻から、次の始業時刻の間に一定時間の休息時間(インターバル)を設定、労働者の健康を守り、ワーク・ライフ・バランスを維持することを目的とした制度です。

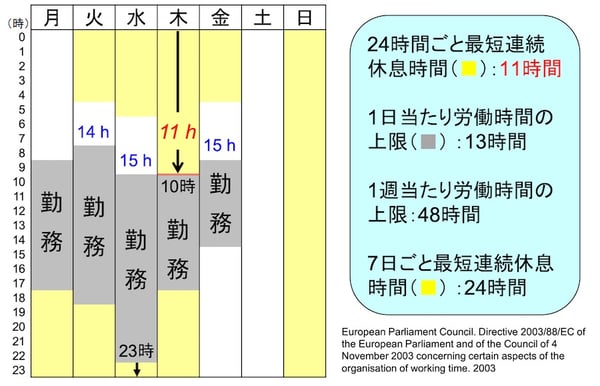

たとえば、9時始業~18時終業の企業が11時間の勤務間インターバル制度を導入したとしましょう。同社の労働者に5時間の残業が発生して終業が23時だった場合、11時間の勤務間インターバルを取って次の始業時刻は翌10時以降に繰り下げとなります。

あるいは、決められた時間以降の残業を禁止するなどして、労働者が一定の休息時間を確実に取れるようにする制度が、勤務間インターバル制度なのです。

働き方改革関連法で努力義務に

労働者が勤務終了から次の始業時刻まで必ず一定の休息時間を取れるようにするという考え方は、2018年6月29日成立の「働き方改革関連法」に基づいて改正された「労働時間等設定改善法」により努力義務として規定されています。

勤務間インターバル制度は違反してもペナルティーが課せられない「努力義務」ですが、事業所の環境を改善するための一手として、事業主には導入への努力が求められるでしょう。また、従業員のワーク・ライフ・バランスを維持し、生産性の向上と人材の流出を防ぐという意味でもしっかりと取り組んでいく必要があります。

EUでは1993年から導入されている

EUでは勤務間インターバル制度が1993年から導入されており、終業時刻から次の始業時刻まで最短で11時間のインターバルを取ることが規定されています。

さらに、1日あたりの労働時間の上限を13時間まで、1週あたりの労働時間の上限を48時間までとするなど、労働時間についても細かく規定されているのがEUの勤務間インターバル制度の特徴です。

出典:厚生労働省

EUに遅れること26年、日本でも長時間労働の是正や労働不可の緩和、職場環境の改善といった観点から、勤務間インターバル制度が成立しました。

勤務間インターバルを設ける目的

勤務間インターバルを設ける目的は、労働者の健康を維持しながら、仕事へ責務を果たしつつ、やりがいや充実感を確保することです。

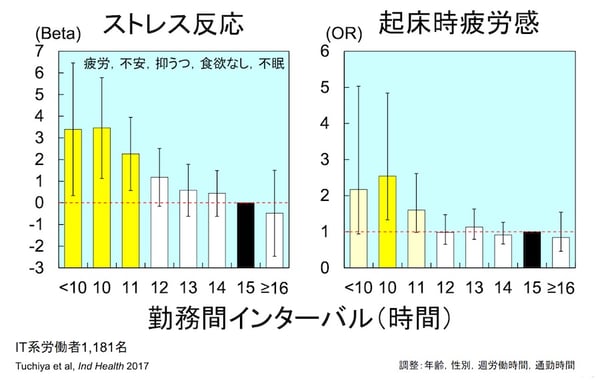

睡眠時間と仕事の生産性には切っても切れない密接な関係があります。労働安全衛生総合研究所が行った「インターバル確保と疲労回復」の関係を調査した報告によると、勤務間インターバルの短い被験者(10時間未満)ほど起床時の疲労感が大きく、疲労や不安、抑うつ、食欲不振、不眠といったストレス反応が見られました。

一方で、勤務間インターバルを長く取った被験者(15時間以上)はストレス反応、起床時の疲労感がともに低下しています。

出典:厚生労働省

疲労を抱えたまま出勤して仕事をするのと、十分に休息をとって出勤するのとでは、当然ながら仕事の生産性に大きな差が出ます。

労働者に長時間勤務をさせることと、十分な勤務間インターバルによって疲労を回復させて勤務に従事させることでは、どちらのほうが生産性の向上に寄与するか。働き方改革が推進されている今、改めて考えるべきタイミングに来ているではないでしょうか。

導入に際し、職場改善支援助成金の利用が可能

厚生労働省は勤務間インターバルを導入する中小企業に対し、助成金の支給を行っています。助成金の支給までには次のプロセスを経る必要があります。

-

1. 交付申請書、事業実施計画書などの必要書類を最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出

-

2. 支給対象となる取組の実施

-

3. 支給対象となる取組の成果目標の達成

-

4. 労働局に支給申請

支給対象となる取組

支給対象となる取組は次のとおりです。

-

労務管理担当者に対する研修

-

労働者に対する研修、周知・啓発

-

外部専門家によるコンサルティング

-

就業規則・労使協定等の作成・変更

-

人材確保に向けた取組

-

労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

-

テレワーク用通信機器の導入・更新

-

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

上記の取組によって労働者の生産性向上、業務効率化を図った上で勤務間インターバルが導入できるようになります。つまり、就業規則等に勤務間インターバルの導入を明記しただけでは対象となり得ず、通信機器の導入や勤怠管理、業務内容の抜本的な見直しなど具体的な取組を行わなければなりません。

例えば、勤務間インターバル制度とテレワーク制度を同時に作成し、テレワーク用の通信機器(Web会議システム、テレビ会議システム)などを導入します。それにより、通勤時間の削減や出先からでも業務や会議参加を可能にすることで、勤務間インターバルを担保しつつ業務の効率化を測るというような具体的な取り組みが必要となります。

完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoomミーティング」

出典:Zoom公式ページ

Zoom ミーティングは、世界各国75万以上の企業や組織で利用されているWeb会議サービスです。

通信速度が比較的低速なネットワーク回線でも途切れにくく、音声の途切れがほとんどありません。

Web会議の開催にライセンスを取得する必要があるのは主催者のみで、参加者は会議アドレスへ招待されることで、ブラウザから誰でもWeb会議へ参加できます。

13年連続Web会議の国内シェアNo.1(※)を獲得しているブイキューブが提供するZoom ミーティングの有料版では、ミーティングの映像や音声を録画・録音してクラウド保存しておくことが可能です。

投票機能やユーザー管理機能もついており、ビジネスシーンでも快適に利用することができるでしょう。

また、プランに問わずメールでのサポート体制を提供しています。エンタープライズプランでは企業に合わせて導入・運用を支援してくれるなど、利用者に最適なサポートが充実しています。

※「2020 ビデオ会議/Web会議の最新市場とビデオコミュニケーション機器・サービス動向」調べ

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

助成金の支給対象の成果目標

事業主が事業実施計画に指定したすべての事業場で「9時間以上11時間未満の休息時間数」、または「11時間以上の勤務間インターバル」を導入し、次の成果目標を達成することが助成金の支給の条件となります。

新規導入

|

対象となる事業場 ① |

勤務間インターバルを導入していない事業場 |

|

対象となる労働者 |

①に所属する労働者の半数を超える労働者 |

|

成果目標 |

9時間以上の休息時間数が確保される勤務間インターバルを就業規則等に規定すること |

適用範囲の拡大

|

対象となる事業場 ① |

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場 |

|

対象となる労働者 |

①に所属する労働者の半数以下 |

|

成果目標 |

①に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする旨を就業規則等に規定すること |

時間延長

|

対象となる事業場 ① |

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 |

|

対象となる労働者 |

①に所属する労働者の半数を超える労働者 |

|

成果目標 |

①の休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とする旨を就業規則等に規定すること |

成果目標の達成により支給される助成金の額

前述のいずれかの成果目標を達成した場合、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部が支給されます。

支給額は対象となる経費の合計額に3/4の補助率を乗じた額です。ただし、常時使用する労働者数が30名以上かつ、支給対象の取組の6~8を実施する場合で、実施に要した経費が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

休息時間数に応じた支給額の上限は次のとおりです。

|

休息時間数 |

新規導入の場合 |

適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 |

|

9時間以上11時間未満 |

80万円 |

40万円 |

|

11時間以上 |

100万円 |

50万円 |

詳しくは時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)- 厚生労働省に掲載されていますのでご確認ください。

導入企業の事例

勤務間インターバル制度を導入した企業の事例をご紹介します。

株式会社スナップショット(情報通信業)

|

制度の開始時期 |

2018年2月 |

|

休息時間数 |

11時間 |

|

対象範囲 |

全社員 |

|

規定根拠 |

全社員を対象とする旨を就業規則に規定 |

株式会社スナップショットは繁忙期になると作業が深夜に及ぶ場合があり、導入直前には時間外労働が4名、深夜労働が1名という、特定の社員にだけ時間外労働が発生している状況でした。

そこで、深夜作業で十分な睡眠が確保できず、作業効率が低下してまた時間外労働が発生してしまうという悪循環を改善するために、同社は勤務間インターバル制度の導入に踏み切ります。

2017年3月に厚労省開催の「勤務間インターバル制度導入セミナー」を受講して導入を決定。規定の作成や周知のための時間的コストはかかったものの、社員からの反発もなく、順調に導入できたとのことです。

導入後は、導入前と比べて時間外労働が約30%減少、業務効率の向上や社員の健康管理意識の向上などに大きな効果を上げています。その他、条件を満たせば週に3日のテレワーク(リモートワーク)も可能となっており、長時間労働への危機感やワーク・ライフ・バランスの改善に取り組む風土もありました。勤務間インターバル制度の導入によるメリットは大きいと実感されています。

株式会社ニトリホールディングス(小売業)

|

制度の開始時期 |

2017年8月21日 |

|

休息時間数 |

10時間 |

|

対象範囲 |

パートタイム従業員を含む全非管理職 |

|

規定根拠 |

全従業員が閲覧可能な勤怠マニュアルに明記 |

以前は極端な残業等はなかったものの、店舗で遅番と早番が連続したときにインターバル時間が不足する状況がありました。

事業員の健康増進を目的としたさまざまな取組のなかで、2016年に勤務間インターバル制度の導入に向けた協議を開始、翌年の8月に制度を開始しています。

従業員のワーク・ライフ・バランスの周知徹底に時間はかかったものの、インターバル時間が短い従業員が発生した場合に、当該部署の上長宛に警告メールを自動配信するシステムの導入等で制度の浸透が図られています。

導入後は、導入前と比べてインターバル時間の不足が3分の1まで減少。将来的にはインターバル時間を11時間に延長することを目標としているようです。

株式会社東邦銀行

|

制度の開始時期 |

2016年8月 |

|

休息時間数 |

11時間 |

|

対象範囲 |

全員 |

|

規定根拠 |

就業規則のフレックスタイム制規程の中に「勤務間インターバル制度」を規定 |

「朝型勤務」を導入し、朝型勤務へのシフトを推進したり、安心して働ける環境が整備され、柔軟な働き方を推進する土壌が育ってきたこともあり、フレックスタイム制と勤務間インターバル制度を同時に導入しました。

インターバル時間は11時間で、まずはフレックスタイム制の働き方が尊重され、インターバル間隔については従業員の自主性に委ねていて、月間の所定労働時間が決まっていますので、各社員はそれを越えないように管理しています。

2016年8月の働き方改革以降、時間外・休日労働時間は確実に減少しました。2014年上半期と2017年上半期の時間外・休日労働時間の比較では52%も減少しています。

今後は、多様性のある柔軟な働き方を目指すため「在宅勤務」や「テレワーク」を導入し、育児で長期休業中の行員でも、自宅にいながらキャリアを継続したり、仕事と生活の調和を図りながら、より効率的に働ける環境の実現を考えているそうです。

勤務間インターバルの浸透に向けて

勤務間インターバル制度の目的は労働者の健康を守り、ワーク・ライフ・バランスを維持することです。それにより、生産性向上や人材の流出も防ぐことが可能となります。

勤務間インターバル制度の導入・浸透を行う上で効果的な方法が、業務環境も同時に整えるということです。現在、国は勤務間インターバルを導入する中小企業に対し、助成金の支給を行なっています。中でも「労務管理用ソフトウェアの導入更新」や「テレワーク用通信機器の導入・更新」は導入しやすい項目でもあります。

ITツールやICTツールの導入によって業務効率化や生産性の向上を推し進め、移動時間を削減し、どこからでも業務を行えるようにすることで時間の有効活用が可能となります。勤務間インターバル制度の導入と業務効率化や生産性の向上のための環境整備をセットにして考えていくことが重要です。

働き方関連法案について

当サイトのコンテンツや情報において、可能な限り正確な情報を掲載にし、併せて様々な情報をお伝えするよう努めています。一方で、関連法案の更新などにより、誤情報が入り込んだり、情報が古くなったりすることもございます。最新の情報や関連法案の原文をご確認ください。