業務プロセス改善を成功させる手順と効果的なツール

「働き方改革」「オープンイノベーション」「コーポレートガバナンス」など、経営改革を語る上で欠かせないいくつかのキーワードがあります。業務プロセス改善もそのうちのひとつ。企業におけるさまざまな業務のプロセスを見直し、再設計することで効率化を図るこのアクションは、労働生産性の向上ひいては働き方改革にもつながる重要なテーマです。

今回は業務プロセス改善の手順や導入すべきツールについて、具体的なデータを基に解説いたします。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

業務プロセス改善とは

業務プロセスとは企業の事業目的を達成するために整備された業務の手順や仕事のやり方を意味します。企業はいくつかの組織に分かれており、それぞれの組織で分担して業務を行います。分担された業務は組織内だけでクローズできるものもあれば、他の部署と連携して処理しなければならないものもあるでしょう。

これらすべての業務の内容と流れを把握し、無駄を省いたりIT化を図ったりすることを業務プロセスの改善と定義しています。

業務プロセスを改善するメリット

業務プロセスを改善することで企業が得られるメリットは大きく2つ。労働時間を短縮して労働生産性を上げることと、二重化した業務を削減して人件費をはじめとするさまざまな経費を削減することです。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

労働時間の短縮

業務プロセスの改善により最も期待されるのは労働時間の短縮です。背景にあるのは日本の労働生産性の低さ。端的に言うと、日本の企業は労働時間が長いわりに価値を生み出していないということです。

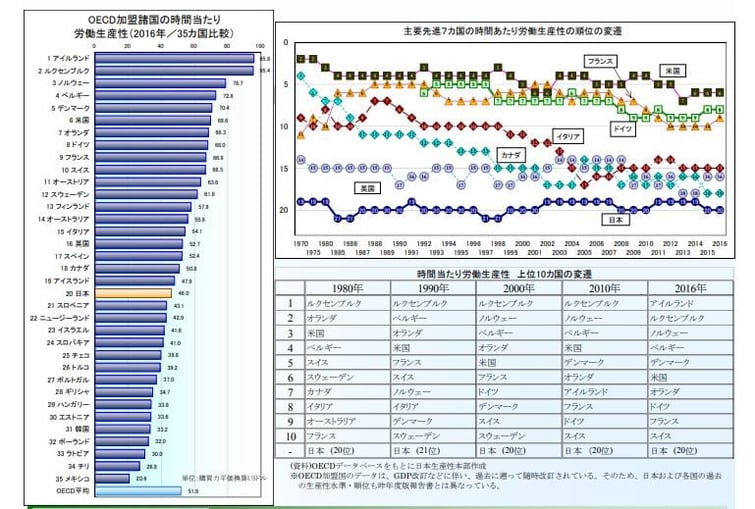

OECD(経済協力開発機構)が2016年に実施した日本の時間当たり労働生産性(就業 1 時間当たり付加価値)の調査によると、日本の労働生産性はOECD加盟35カ国中20位と低い水準にとどまっています。

(画像引用元:労働生産性の国際比較 2017 年版)

長時間労働が社会問題化する中、労働生産性を上げるためには業務プロセス改善により労働時間を短縮する他ありません。

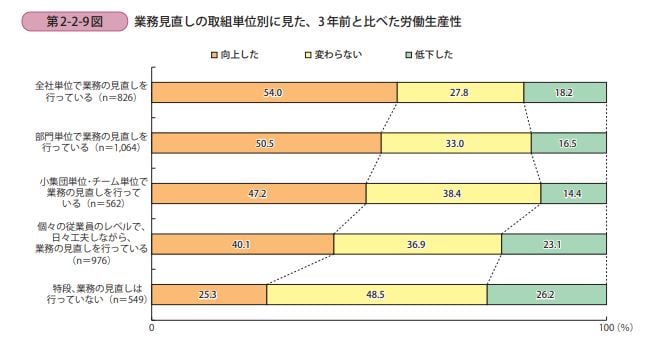

中小企業庁が発表した2019年版中小企業白書を見ると、第2章の「生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し」に以下のような図表が掲載されています。

(画像引用元:生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し)

これは、業務見直しを行ったことにより労働生産性が向上したか否かを調査したものです。全社単位で業務の見直しを行った場合、54%の企業が労働生産性の向上が認められたと回答しています。部門単位や小集団単位でも50%前後が向上したと回答しており、業務プロセスの改善が労働生産性の向上、つまり労働時間の短縮につながっていることを裏付けています。

経費の削減

労働時間の短縮と共に、企業のコスト、特にオペレーションコストと呼ばれる人件費や物流費を削減することを目的として業務プロセスの改善に取り組む企業は多いようです。

近年では業務プロセスの改善の手法のひとつとしてBPR(Business Process Re-engineering)を採用する企業が増加しており、抜本的な業務見直しにより大幅な経費削減を目論むようになっています。

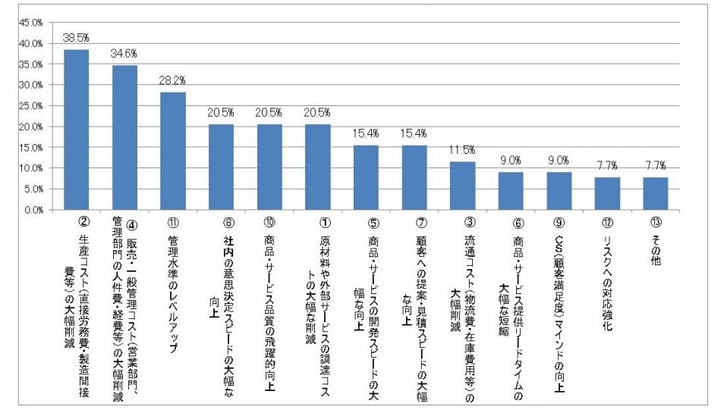

株式会社日本能率協会コンサルティングが行ったBPRに関する実態報告調査によると、BPRを行う目的の上位に「生産コストの削減」と「販管費の削減」が挙げられています。

(画像引用元:BPRに関する実態報告調査)

このように業務プロセスの改善と経費削減との間には深い関連性があります。オペレーションコストをはじめとする経費を削減し機動的な企業経営を目指すのであれば、業務プロセスの改善を避けては通れないと言えます。

業務プロセスを改善する手順

では、具体的な業務プロセス改善手順について簡単にご説明します。多くの企業はコンサルティングファームなどの支援を受け業務プロセス改善に取り組むことが多いかと思いますが、丸投げではなく自社でもある程度手順を把握しておかなければ、せっかくの業務プロセス改善が失敗してしまうこともありますので注意してください。

1:業務の洗い出し

業務プロセス改善を行うには、まず既存の業務プロセスを洗い出し業務フロー図など目に見える形に落とし込むことからがスタートです。洗い出しを行うには、既存の業務プロセスはどのような手順で行われ、どのように処理されていくのかを各部署にヒアリングすることが必要になります。

2:問題の発見

次に既存の業務プロセスにおける問題点を探します。業務の二重化や非生産的なチェック体制など、省力化できるプロセスやツールにより自動化できるプロセスが必ず見つかることでしょう。ただし、業務プロセス改善の目的に照らし合わせ、ポイントを絞って抽出しなければ時間ばかりかかってしまい返って非効率的になるので注意してください。

3:原因の特定

発見した問題がなぜ発生しているのかを追求してみましょう。マンパワー不足やスキル不足、あるいはシステムの整合性不備など、問題点には必ず何かしらの原因があります。

また、業務の二重化やデータ不整合は縦割り組織であるがゆえに発生している問題であることが想定できます。個別の原因究明だけではなく、全体を俯瞰して原因を探るようにしてください。

4:改善策の立案

抽出した問題の原因を基に改善策を検討します。ただし、例えばマンパワー不足が原因だったとした場合、単純に人員補充が改善策であると考えてしまうと根本的な業務プロセス改善には至りません。業務プロセス改善は生産性向上を大きな目的としていますので、省力化やIT化を基準に改善策を検討してみましょう。

5:施策の実行

前プロセスにて検討した改善策を順次導入していく段階です。検討した改善策を実行することで、新たな問題点が発生することもあります。問題点の抽出~解決策の立案~導入~検証というPDCAサイクルを回して全体の最適化を図っていきましょう。

6:結果の評価

導入した施策が成功したのか否かを検証してみましょう。評価を数値化するために、計画段階でKPIを設定しておくと明確な効果測定が可能です。目標未達の場合は改善策の内容を再検討して、トライアンドエラーで取り組むことが必要となってきます。

業務プロセス改善に役立つツール

業務プロセス改善にはITの力を借りつつ進めることが近年のトレンドです。さまざまな業務プロセス改善ツールがありますが、多くの企業で導入されているERPとRPA、そしてWeb会議システムの3つをクローズアップしてそれぞれの特徴を解説いたします。

ERP(統合基幹業務システム)システム

ERPとはEnterprise Resource Planningの略であり、業務プロセスの改善を考えた際真っ先に思い浮かべるツールになります。

主な用途や機能については、以下の通りとなっています。

総務、会計、人事、生産、在庫、購買、物流、販売などの基幹情報や経営資源を、統合的かつリアルタイムに処理する基幹業務システムを構築し、効率的な経営を図る経営手法のこと。生産管理の手法であるMRP(Material Resource Planning)を一般の企業経営向けに発展させたといわれている。

ERPのメリットは「情報の一元管理」にある。企業内に散在している情報を1か所に集め、その情報をもとに企業の状況を正確かつタイムリーに把握し、スピーディに経営戦略や戦術を決定する。

(引用元:大塚商会IT用語辞典)

要約すると、社内の業務プロセスを見える化し、必要な情報を一元管理した上で、関連部署間で連携処理するシステムのことを指すということです。

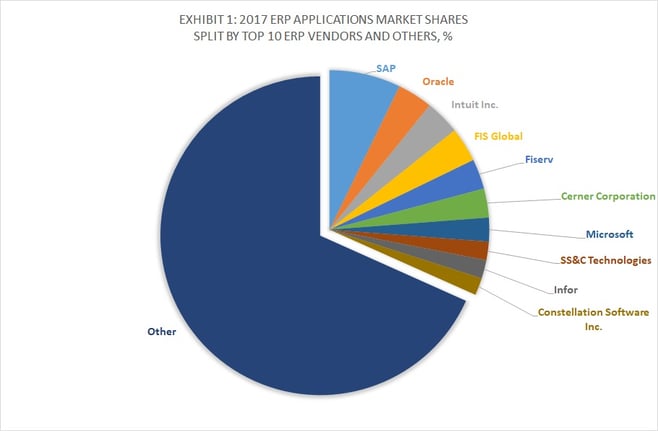

ERP市場においては、ドイツに本社を構えるソフトウェア会社のSAP社が提供するSAPが世界シェアナンバーワンとなっています。

(画像引用元:Top 10 ERP Software Vendors and Market Forecast 2017-2022)

日本国内においてもSAPは多くの企業が導入しており、SAP専門のコンサルタントもいるため使い勝手が良いと言われています。

(画像引用元:SAP)

SAPは大企業だけでなく中堅・中小企業向けにも専用のパッケージをリリースしており、会計管理や在庫管理、給与とパフォーマンスの管理、マーケティング、eコマース、そしてそれぞれのビジュアルアナリティクスおよび予測分析など豊富な機能を実装しています。

国内での導入企業も多く、コンタクトレンズの製造販売を行う株式会社シードでは、会計から在庫、販売、物流 までのモノと金の流れをSAP導入により一元化しました。結果として業務プロセスの効率化が進み、毎年8%程度の売上成長を同じマンパワーで成し遂げています。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツール

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ツールは、主にホワイトカラーのデスクワークを自動化するツールとして知られています。労働集約型の単純なデスクワークをITの力で自動化することにより必要な労力を削減し生産性向上を図ることを目的としています。

RPA導入については、民間企業はもとより行政機関においての採用も進んでいます。静岡県では行政経営革新プログラムの一環としてRPAを活用した定型業務の自動化を進めています。

地方交付税算定に用いる基礎数値照会や物品請求書の作成といった業務を段階的にRPAに移行し、労働時間の削減を推進。シミュレーションによると、RPA導入後の作業時間は導入前よりも60~65%削減されるとの予測です。

Web会議システム

多拠点展開している企業にとって、業務プロセスの効率化とWeb会議システムは切っても切れない関係性であるといえます。Web会議システムとは、インターネット回線とパソコンなどの端末を使って遠隔でコミュニケーションを行うシステムのことです。

専用のアプリをインストールするだけで動画での会議を行ったり、資料共有や文字チャットも同時に可能となり、円滑にミーティングを進めることができるような多彩な機能を搭載しています。

Zoom ミーティング

出典:zoom公式ページ

zoom ミーティングは、世界各国75万以上の企業や組織で利用されているWeb会議サービスです。

通信速度が比較的低速なネットワーク回線でも途切れにくく、音声の途切れがほとんどありません。

Web会議の開催にライセンスを取得する必要があるのは主催者のみで、参加者は会議アドレスへ招待されることで、ブラウザから誰でもWeb会議へ参加できます。

▼ライセンス別の主な比較表

|

Basic (無料版) |

||||

|

契約ID数と価格(年間) |

1ID /無料 |

1〜9ID /12,900円 |

10〜49ID /24,000円 |

50ID以上 /お問い合わせください |

|

グループ会議(3人以上)可能時間 |

40分まで |

無制限 |

無制限 |

無制限 |

|

ホスト可能な参加者人数 詳細 |

100人まで |

100人まで (アドオン可能) |

300人まで (アドオン可能) |

500人まで |

|

録画 |

ローカル保存のみ |

ローカル /クラウド保存 (1GB/ ID) |

ローカル /クラウド保存 (1GB/ ID) |

ローカル /クラウド保存 (無制限) |

13年連続Web会議の国内シェアNo.1(※)を獲得しているブイキューブが提供するzoom ミーティングの有料版では、ミーティングの映像や音声を録画・録音してクラウド保存しておくことが可能です。

投票機能やユーザー管理機能もついており、ビジネスシーンでも快適に利用することができるでしょう。

また、プランに問わずメールでのサポート体制を提供しています。エンタープライズプランでは企業に合わせて導入・運用を支援してくれるなど、利用者に最適なサポートが充実しています。

※「2020 ビデオ会議/Web会議の最新市場とビデオコミュニケーション機器・サービス動向」調べ

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

まとめ

業務プロセスの効率化はこれからの企業経営において避けて通れない課題です。労働力人口の減少により、今後働き手の確保がますます困難となる中、業績を維持拡大していくためにはさまざまなツールを使って生産性向上を図るほかありません。

比較的導入が容易なWeb会議システムは、業務プロセス改善におけるコストパフォーマンスが高く導入効果の測定も容易です。まずはこのような手軽に取り組める業務プロセス改善から手を付けてみるもの一手ではないでしょうか。