効率的な会議の進め方とは?押さえておくべき6つのコツを解説

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行され、それぞれの企業でも働き方改革を促進する動きがさらに活発化しています。生産性の向上・労働時間の削減などを目的に会議を改善したいと考える人も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、会議の進め方のコツや、効率的な会議を実現し業務効率化を図るために役立つポイントをご紹介します。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

そもそもなぜ会議の効率化が重視されているのか

効率的な会議というのは、その会議を行うことによって新たな解決策を見出すことができ、同時に仕事の速度が上がる会議のこと。自由に意見を言い合うことができ、また次のゴールを設定できるようになることが理想です。

働き方改革が推進されているとはいっても、どうしてそのような効率的な会議の実現に目が向けられているのでしょうか。

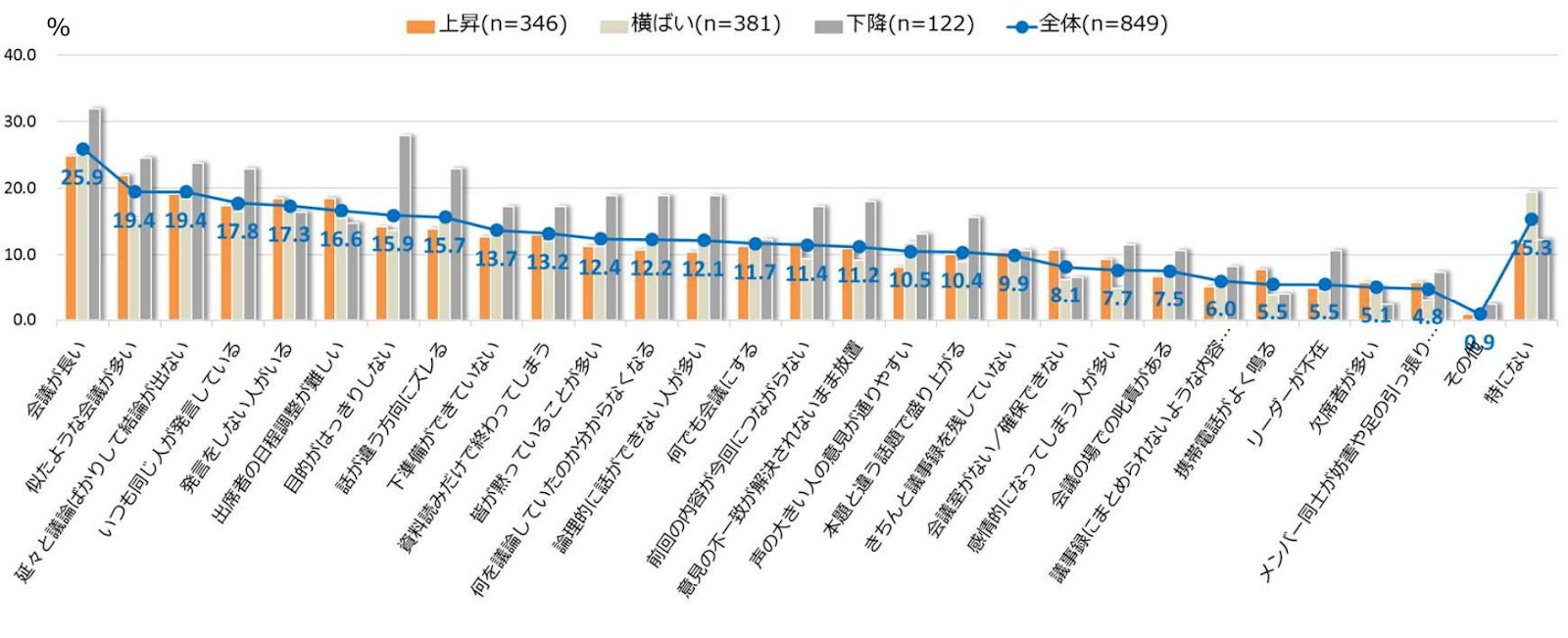

以下に示したのは、株式会社ジェイアール東海エージェンシーが2016年に20歳~69歳の男女ビジネスパーソンを対象にして行った調査「ビジネスパーソンの『社内会議』に関する調査」から引用したグラフです。

この結果を見ると、全体として社内会議の問題点について最も高いのは「会議が長い」が25.9%、次に「似たような会議が多い」「延々と議論ばかりして結論が出ない」19.4%と続きます。

(出典:株式会社ジェイアール東海エージェンシー『ビジネスパーソンの「社内会議」に関する調査』)

(出典:株式会社ジェイアール東海エージェンシー『ビジネスパーソンの「社内会議」に関する調査』)

「特にない」と回答している割合は15.8%と一見多いようにも見え問題はそれほど無いかのように思えますが、これだけ多く挙げられている会議の問題点に対して一定数の賛同が得られているということは、社内会議が見直される要因のひとつとなっているといえるでしょう。

いかに効率的な会議ができるか、という観点が働き方改革の推進や長時間労働是正の見直しなどによりようやくクローズアップされるようになり、会議の効率化が重視されるようになったのではないでしょうか。

会議が必要なそもそもの理由から丁寧に解説した別記事「会議の進め方を変えると仕事が変わる!そのポイントを紹介」もあわせてお読みください。

会議の進め方における重要なポイントー事前準備と司会進行が鍵を握る

それでは、社内会議を効率的に行うためには具体的にはどうしたらいいのでしょうか。以下でそれについて説明していきます。

事前準備と司会進行が鍵を握る

会議で大切なのは事前準備と司会進行です。効果的な会議を実現するためには、まずその会議での目的を達成できるよう入念な事前準備を心がけましょう。

事前準備で必要なのは、会議の目的共有、情報共有、問題提起、そして必要があれば参加者への宿題のアナウンスをしておくことです。会議に参加してもらってから説明するのではなく、すぐに議論が始められるような環境を整えておきましょう。

会議の開始日時などを連絡する際に、会議参加前にしてほしいことを列挙し、それぞれに準備してもらえるよう説明をしてください。会議の目的を伝えるのはこの会議に出席する意味、自分の役割を考えてもらうためです。会議参加者の当事者意識が低い状態では議論が盛り上がらず結論が出ずに終わってしまう可能性もあります。

しかし、参加者に目的を共有しておけば、会議終了時点で「このゴールを目指す」という目的を共有したチームワークを発揮しやすくなるのです。さらに有意義な議論をするためには、必要な情報と会議の議題となる問題提起をしておきましょう。そうすれば単なる一般論ではなく、会議で決まったことを参加者が実施するにあたって解決すべき問題など、具体的な状況を踏まえて意見を出してくれるようになるはずです。

また、「資料を読み込んだ上で議題に対する意見を必ず1つは持って会議に参加いただく」というような宿題を設けておけば、議論できずに会議が終わるという事態を避けることもできます。

このような事前準備を行っておけば、司会の進行もスムーズに行えます。司会進行で難しいのが、意見が出ない時に意見を出してもらう質問、そして脱線した場合に本筋に議論を戻す会議進行です。目的や情報、そして問題提起の内容を共有しておけば話も脱線しづらくなり、宿題として意見を準備しているため、会議を停滞させずに司会進行ができます。

自分が実際に司会進行をした場合、どのようなことにつまづきそうかを想定してから事前準備を行うと、司会進行も円滑に会議の目的を果たすことができるでしょう。

社内会議における司会のコツ

では実際に社内会議を効果的に行うために知っておきたい、司会のコツについてご紹介します。

アイスブレイクで参加者の緊張をほぐす

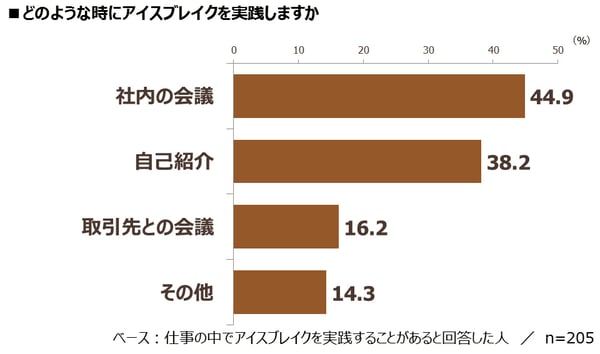

まず会議を開始する時に重要になってくるのが、アイスブレイクです。下記の表をご覧ください。

引用:「ここぞというときに使いたい!アイスブレイクネタ&テク集」(インテージ調べ)

アイスブレイクを実践する場として、社内の会議や自己紹介、取引先との会議などが挙げられています。なかでも44.9%と半数近くもの割合を持っているのが社内会議です。社内会議を行う場合、名前は知っていてもお互いの人となりを知らないケースが多いもの。

お互いを知らない場合、自由に意見が言い合える雰囲気はまだできていません。社内会議であってもどんな人かお互いにわからない状態では、「こんな意見を言って大丈夫なのだろうか」と不安になってしまう人も多いでしょう。しかしアイスブレイクを行って打ち解けた雰囲気が作れれば、「意見を言っても大丈夫そうだ」という雰囲気が作れます。

アイスブレイクを行い、話がしやすい状態で会議をスタートすれば司会も進行しやすくなります。具体的には自己紹介、簡単なゲームなどが効果的です。午後一番の会議であれば、参加者の眠気を取るために体を動かすゲームなどをすると効果的に会議を進めることができるでしょう。

会議の目的とゴールを宣言する

アイスブレイクの次に行うのが、会議の目的とゴールの宣言です。会議の目的やゴールを話しておかないと、参加者が目的を持って会議に参加できなくなります。また議論も脱線しやすくなってしまうため、ガイドラインとして目的とゴールを伝えることが非常に大切です。

具体的には、「この会議が何のために行われるのか(情報共有、意思決定、ブレインストーミングなど)」「何を行えばネクストアクションにつながるのか(ゴール)」の2つを伝えましょう。

これも会議の時に初めて伝えるのではなく、事前に告知しておき、会議の時にまた再度口頭でアナウンスしてから会議を始めるのがおすすめです。事前告知をする場合は会議の開始・終了時刻、各アジェンダ(議題)の時間配分、参加者の役割分担も共有しておくと、より目的意識が高まった状態で参加してくれるはずです。

時間に沿ってアジェンダを進める

目的とゴールが共有できれば、あとは時間通りにアジェンダを進めていきましょう。議論が脱線する・盛り上がりすぎる・盛り上がらなさすぎるなどの問題が発生した場合に対応するのも司会の役割です。

議論してもらう時間、意見をまとめていく時間、決議する時間や方法などある程度決めておき、合意を取りながら進めていくとスムーズに進められます。司会以外の人にタイムキーパーをお願いしておくのもいいでしょう。

時間通りにアジェンダを進めていくのは重要ですが、きちんと1つずつ結論が出てから次のアジェンダに移るようにしてください。会議参加者同士で「結論はどっちだったか?」という話になってしまうようではいけません。必ずアジェンダが終わるごとに結論を伝えてからアジェンダを変えるようにしましょう。

また、途中退出者が出る場合は最も重要な議題を最初に済ませておくようにしましょう。そうすれば、結論が出ずに会議が終わるという事態を避けられます。

ファシリテーションスキルを活用する

ファシリテーションという言葉自体は知っていても、細かい中身までは知らないという方も多いでしょう。ここでファシリテーションの言葉の定義についてご紹介します。

特定非営利活動法人「日本ファシリテーション協会」のページによると、ファシリテーションとは集団活動をスムーズに進行し、成果が出せる状態に舵取りをすることとされています。会議でいえば、参加者全員の発言を引き出し中立的な立場にいながらそれらをまとめ、結論へと導いていく支援をする能力です。

そのファシリテーションスキルを活用しながら社内会議を進めていくにはどうすればいいのでしょうか。3つのポイントにまとめてご紹介します。

ポイント1 参加者の発言を肯定する

まずは参加者が発言しやすくなる雰囲気を醸成するため、参加者から出た発言の良い点をピックアップして肯定していきましょう。また、会議中に出た質問や意見を深掘りして、その方の意見を引き出すのも有効な方法です。その場合は「どんなことからそう思われましたか?」という質問をするとその意見を伝えた理由が参加者全員に伝わり、議論を深められます。

ポイント2 話題から逸れた際にきちんと戻す

ファシリテーションスキルで非常に重要なのが、話題が逸れた場合の対応です。その場合は「ありがとうございます。申し訳ありません、○○に関するご意見をお願いできますか?」などと柔らかく伝え、会議の軌道修正を行うようにしましょう。

ポイント3 会議の最後に結論をまとめる

会議で重要なのが、最後に結論をまとめることです。参加者の中で齟齬があるとネクストアクションがうまく進まなくなる可能性もあるため、最後に結論をまとめて共有しましょう。そうすれば参加者が「充実した会議だ」と感じてくれ、楽しく効果的な会議運営につながっていきます。

会議を効率化するコツ

では次に、会議を効率化するコツを6つご紹介します。

1. Web会議やAIを活用する

Web会議と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは「移動時間やコストの削減」ではないでしょうか?

確かに、オンラインで会議を行うことで、遠方のメンバーとも手軽に打ち合わせができ、効率的に業務を進められます。

しかし、Web会議のメリットはそれだけではありません。もう一点、「会話をデータ化できる」ことが、Web会議ならではの大きな強みです。

Web会議では、AIを活用して会話を文字起こしし、自動で要約することができます。

これにより、会議の振り返りや情報共有が圧倒的にスムーズになります。

さらに、AIに会議内容について質問することで、「何が決まったのか」「次のアクションは何か」といった重要なポイントを、簡単に確認できます。

例えば、

💬 「今日の会議で決まったことは?」 → AIが要点をリスト化

💬 「プロジェクトの期限は?」 → 会話の中から関連情報を抽出

録画を見直したり、長い議事録を探したりする手間を大幅に削減でき、より効率的に会議の情報を活用できるのが大きなメリットです。

例えば、Zoom ミーティングの有償プランでは、追加費用なしでAI機能を利用可能です。

✅ AIによる文字起こしで、会話を自動でテキスト化

✅ AIによる要約で、会議のポイントを瞬時に整理

✅ AIに質問して、会議内容を手間なく検索

「会議の記録をもっと効率的に管理したい」「会議後のフォローアップを簡単にしたい」という方には、AI機能を活用できるWeb会議ツールの導入が最適な選択肢となるでしょう。

2. 資料は事前に配布する

2つ目は事前に作成した資料を配布し、参加者全員に目を通しておいてもらうことです。会議の時に情報共有をするとそれだけで時間が取られてしまい、結論を出す時間が足りなくなります。前提知識や議題を前もって共有してからスタートすることで、司会も会議のゴールを設定しやすく、参加者も考える時間を設けられます。

3. 使う機材の操作方法を理解しておく

意外に重要なのが、会議で使う機材に慣れておくことです。デジタルボードなど会議で使う機器は、あらかじめ操作できるようにしておきましょう。Web会議などで遠隔参加する人がいる場合は、PCとモニタのつなぎ方や資料共有機能の操作方法なども把握しておくとスムーズです。

もし直前、あるいは会議が開始してから「機材の操作が分からない!」といったトラブルが発生すると、会議時間が長引いてしまうことはおろか、会議参加者のモチベーション低下にも繋がってしまいます。そういった点から考えても、使う機材の操作に事前に慣れておくことは大切なのです。

4. 参加者を厳選する

議題にあまり関係がなく、座って聞いているだけの人が出てしまう会議の場合、「発言しなくてもいい」という空気が醸成されてしまいます。また、その人自体の業務時間を奪ってしまうため、会議は議題にコミットする人のみを厳選して呼ぶようにしましょう。

5. スタンディングテーブルを用いる

効率化のためには物理的な変化も重要です。スタンディングテーブルを使って立ったまま会議をすれば長時間の会議にもならず、集中力が高まります。また、お互いの距離感が縮められ、発言しやすくなることも。ホワイトボードを囲んで会議を行うのもおすすめです。

6. 発言のルールを決める

「代替案のない批判はNG」「参加者は必ず自分の言葉で意見を伝える」など発言のルールを決めておくと、発言するものだという空気が作られますし、批判し合うだけで議論が進まないなどの問題が解消しやすくなります。

会議を効率化した事例:日本電産トーソク

会議を効率化したいと考えている企業の中には、「具体的にどうすれば効率化できるのかを知りたい」という意見をお持ちの人も多いでしょう。

そこで、自動車部品メーカーの日本電産トーソクが会議の種類・開催回数・延べ開催時間も4割~半減と、大幅削減に成功した事例をご紹介します。同社は2016年時点で年間延べ6400時間を会議に費やし、総コスト3200万円がかかっていたことが判明し、削減に着手することを決定しました。

削減に取り組むため同社はまず、すべての会議の状況を調査を行いました。目的が似た会議、生産性の低い会議を洗い出し、参加者の絞り込みや議題の事前共有を実施。会議に参加するためのルールも決定しました。

例えば資料は1議題に1枚、開催24時間前に配布、目的・時間配分・必要な成果を共有、参加者は読んでから出席する、会議参加者は必須者のみ、1時間が基本だった会議時間を短時間会議なら25分、通常会議は45分に短縮すると決定しました。

結果、4カ月で社内会議の種類は156→89種類、年間開催回数は716→440回、月間延べ開催時間は533→240時間という成果を上げることとなったのです。

このように会議の整理・削減、会議参加のルールなど、主催者・参加者双方の意識を変えて行動できる環境を整えたことで短期間で大きな成果を上げることができています。会議時間や回数の削減を検討しているのであれば、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。

日本電産トーソクの会議効率化7カ条

1. 会議時間は45分を基本に。短時間会議は25分で。

2. 会議参加者には事前に「会議の目的」「時間配分」「必要な成果」を示す

3. 会議出席者は必須の者のみに厳選

4. 会議の主催者は冒頭に2を再確認

5. 資料は1議題1枚。事前に配布

6. 会議終了時には結論、宿題を確認。決定事項の担当も明確に。

7. 議事録は会議中に作成。遅くとも翌日まで

上記のように時間自体を短縮する、会議時間を2つ設ける、目的・時間配分・必要な成果を共有するなど、どのルールも業種問わず汎用的に使えるルールです。会議時間の削減に取り組みたいのなら、真似をするところから始めてみるのもおすすめです。

会議の効率化は働き方改革の第一歩

上に挙げた事例のように、会議は労働時間の中でも大きな割合を占めている場合があります。本当に必要な会議かどうかを精査し、上記に挙げた会議効率化のコツを取り入れるなどして、“会議改革”から働き方改革をスタートしてみてはいかがでしょうか。

現在はWeb会議やテレビ会議などのITツールを活用し、どこにいても会議が行える時代になっています。そのようなITツールを活用し、適切な“会議改革”を行うことで、大幅な労働時間の削減につながり、企業の生産性を向上させる近道になるはずです。

【Zoom導入社数3,400社突破!価格とサポートで選ばれています】

ブイキューブはZoomの代理店としてZoomサービスをご提供しています

- 請求書払い対応

- 電話サポート、レクチャー会など充実のサポート

- 他社契約からの切り替えにも対応