なぜ、ウェビナーは「ラジオ感覚」で聞き流されてしまうのか?

多大なコストをかけて集客したウェビナーであっても、実態は多くの参加者にとって「ラジオ代わり」に過ぎない——これが偽らざる現状です。なぜ、画面を見てもらえないのでしょうか。

「スライド9割・顔1割」の画面構成が招く「飽き」

多くのウェビナーは、画面いっぱいに表示されたPowerPoint資料と、隅に配置された小さな登壇者の顔(ワイプ)で構成されています。

たとえ背景をバーチャル画像に差し替えたとしても、この「動きのない定点映像」が変わらない限り、視覚的な刺激は皆無に等しいと言えます。

その結果、参加者は無意識に「画面を注視する必要はない」と判断します。音声だけを頼りに、別タブでメールを返信したり、Slackをチェックしたりする「ながら視聴」が常態化してしまうのです。これが、ウェビナーの「ラジオ化」現象です。

「いつものWeb会議」の延長では「特別感」が伝わらない

画質のクオリティも、参加者のエンゲージメントを左右する重要な要素です。

今やビジネスパーソンは、日々の社内会議や商談でWeb会議ツールの画面を見慣れています。バーチャル背景も、もはや珍しいものではありません。

そのため、どれだけ洗練された背景画像を合成しても、PC内蔵カメラやWebカメラ1台の単調なアングルでは、「普段の打ち合わせの延長線上」という印象を拭えません。

非日常的なイベントとしての「特別感」や「格」が伝わらなければ、参加者の期待値を高め、能動的な参加を引き出すことは困難です。

「没入感」を創出する、プロ仕様のスタジオ演出

では、どうすれば参加者を画面に釘付けにし、メッセージを深く届けることができるのでしょうか。その鍵は、プロ仕様のスタジオを活用した「没入感」の演出にあります。

「テレビ番組」のような展開で、視聴維持率を高める

テレビのニュース番組やバラエティ番組を想像してください。出演者の顔だけが延々と映り続けたり、資料映像だけが固定されたりすることはありません。カメラワークが切り替わり、資料と人物が巧みに合成され、画面は常に動的に変化しています。

ウェビナーも同様の演出が可能です。クロマキー合成を用いてスライドの中に登壇者を配置したり、複数のカメラをスイッチング(切り替え)したりすることで、視覚的なメリハリを生み出します。

「次はどんな展開になるのだろう?」という期待感を醸成し、参加者の集中力を途切れさせず、コンテンツへの「没入感」を維持させることができるのです。

「良い音・良い光」は、企業の信頼そのもの

「メラビアンの法則」が示唆するように、視覚・聴覚情報は第一印象を決定づけます。

ノイズのないクリアな音声、そして登壇者の表情を明るく知的に見せるプロフェッショナルな照明。これらは単なる演出の枠を超え、企業の信頼性を担保する重要な要素です。

「高品質な環境で情報を発信している」という姿勢そのものが、ブランドイメージの向上に直結します。

配信終了後が本番。「ハイブリッド・ネットワーキング」の威力

没入感のある映像でコンテンツを届けた後、次に重要となるのが「交流」の設計です。

オンラインイベント最大の弱点は「横のつながり」の欠如

オンライン開催の構造的な弱点は、コミュニケーションが一方通行になりがちな点です。

チャット機能だけでは、参加者同士の偶発的な出会いや、登壇者との熱量の高い対話は生まれにくく、結果としてイベントの内容が記憶に定着せず、一過性のものとなってしまいます。

ハイブリッドスタジオなら「そのまま商談」へ移行できる

そこで威力を発揮するのが、スタジオ観覧者(リアル参加者)を招いたハイブリッド開催です。

配信ブースと交流スペースが一体化したスタジオであれば、配信終了後、リアル参加者はシームレスにネットワーキングタイム(懇親会)へと移行できます。「熱が冷めないうちに直接話す」。これこそが、もっとも商談化に近いアクションです。

また、オンライン参加者に対しても、会場の熱気を映像で伝えつつ、専用のQ&Aセッションを設けるなど、スタジオ設備を活用することで、オンライン・オフラインの垣根を超えた「一体感」を損なわずに運営することが可能です。

プレゼンも交流も。すべてが完結するハイブリッド対応スタジオの条件

成果に直結するイベントを開催するためには、場所選びが戦略的な鍵となります。

- 配信ブース + ラウンジ機能(交流スペース)の一体型

単なる「撮影場所」ではなく、人が集まり、交流し、ビジネスが生まれることを前提とした空間設計になっているか - 準備の手間を最小限にする「運営サポート」

複雑になりがちなハイブリッド開催の機材セッティングや、配信から懇親会へのレイアウト変更なども、プロのサポートでスムーズに行えるか。

これらが揃ったスタジオを選ぶことで、主催者は技術的な懸念から解放され、もっとも重要な「コンテンツの質」と「参加者との対話」に集中できるようになります。

活用事例

「没入感」と「交流」を重視したハイブリッドスタジオは、以下のようなビジネスシーンで活用が進んでいます。

販促セミナーをハイブリッド専用スタジオで開催 コンテンツ・顧客対応に専念し、受注率の向上へ

新規・既存顧客向けのセミナーを定期開催している株式会社日立ソリューションズ東日本。今回の販促セミナーは、会場での聴講・懇親会参加による受注確度の向上を期待し、過去2回のオンライン開催からハイブリッド開催へ切り替えました。ブイキューブにはハイブリッド特化型スタジオでの運営・ライブ配信を準備段階から依頼し、工数削減・コンテンツの質向上を実現。事後アンケートでは、参加者の7割のうち「大いに参考になった」との回答者が7割と、過去最高の満足度を記録しました。

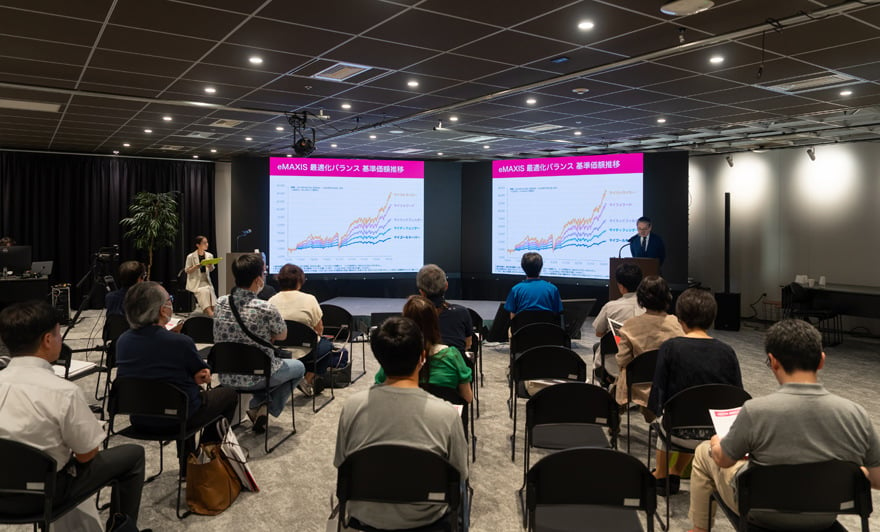

「退職金活用セミナー」をハイブリッド型で初開催し高い満足度 リアル観覧とオンライン配信を専用スタジオから

大手資産運用会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社では、退職金を受け取った人や退職を控えた人を対象にした「退職金活用セミナー」を開催。リアル会場とオンライン配信を併用したハイブリッド型で初めて実施しました。会場にはハイブリッド型に特化したブイキューブの専用スタジオを活用し、煩雑な配信作業などはブイキューブの専門スタッフに任せて省人化を行いつつ、どちらの参加者にも満足度の高いイベントを実現しました。

エンジニア向けコミュニティの10周年記念イベントを開催 特別ゲスト・スポンサー講演から懇親会までをリーズナブルに実施

エンジニアを中心にWebRTCやその周辺技術の勉強会を行うWebRTC Meetupは、10周年を迎えたことを記念し、スペシャルゲストを招いたパネルディスカッション、スポンサー企業による講演、そして参加者同士のコミュニティづくりのための懇親会をPLATINUM STUDIOのハイブリッドイベント会場で開催しました。全編をアーカイブ動画用にも複数のカメラで同時撮影した本イベントは、ブイキューブのハイブリッド開催に特化したスタジオで、大型LEDディスプレイを備えたステージでの印象的なプレゼンテーション、飲食あり懇親会での参加者の交流、そのアーカイブ動画の撮影やスポンサー企業による展示まで、全てを一つの場所で実現することで、特別感のあるイベントをリーズナブルに実現しました。

まとめ

「聞いて終わり」のウェビナーから脱却し、確実な商談やファン化につなげるためには、「没入感のある映像体験」と「熱量の高い交流の場」の設計が不可欠です。

いつもの会議室から飛び出し、プロ仕様のスタジオを活用することで、貴社のマーケティングイベントは「情報伝達」から「体験共有」へと劇的に進化します。

次回のイベントでは、ぜひ「体験」を届けることにこだわってみてはいかがでしょうか。

本記事でご紹介したイベントを実現する、ブイキューブの配信スタジオ・ハイブリッドイベント会場の特徴やご利用料金をまとめた「PLATINUM STUDIO 紹介資料」をご提供しています。ぜひ合わせてご覧ください。