迅速なコミュニケーションがカギ!テレワークが抱える課題と解消策とは?

「定期的な出社日以外は、自宅で仕事をしている」

「地方のサテライトオフィスから、Web会議を使って部内ミーティングに参加している」

このような形で、テレワークを導入している企業が増え始めています。

一方で、テレワークの導入を検討しながらも、様々な面で課題を感じている企業も少なくありません。そこで、このコラムではテレワークにかかわる課題を整理します。また、課題解消につながる存在としてWeb会議を取り上げ、どのように活用することでテレワークの課題を解消できるのかを解説します。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

そもそも「テレワーク」とは?

テレワークとは、「tele=離れた場所」と「work=働く」を合わせた造語であり、ICTを活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを言います。一般社団法人 日本テレワーク協会では、テレワークの形態は3種類あるとしています。(※1)

- 「在宅勤務」

自宅で仕事を行い、会社とは、パソコンとインターネット・電話・FAXで連絡をとる働き方 - 「モバイルワーク」

顧客先や移動中に、パソコンや携帯電話を使って会社と連絡をとる働き方 - 「サテライトオフィス勤務」

勤務先以外のオフィススペースでパソコンなどを利用した働き方

では、テレワークの導入は企業にどのような効果をもたらすのでしょうか?

総務省の公表している「地方創生と企業におけるICT利活用に関する調査研究≪調査報告書≫」によると、テレワークを導入した企業の半数以上が「生産性・業務効率の向上」を実現できたと回答しています。そのほか、「社員の通勤・移動時間の短縮」「社員のワークライフバランスの実現」といった効果を実感している企業も多いようです。(※2)

一方で、テレワーク導入を検討しながらも、様々な課題を感じている企業も少なくありません。

※1 出典:日本テレワーク協会

※2 出典:総務省・地方創生と企業における ICT 利活用に 関する調査研究≪調査報告書≫

テレワークが抱える課題とは?

先の調査を見ると、テレワーク導入を検討している企業の半数近くが「情報セキュリティの確保」「適正な労務管理」「適正な人事評価」「社員同士のコミュニケーション」「テレワークに対応した社内制度作り」を課題として感じていることがわかります。(※3)

課題を感じているのは、企業側だけではありません。総務省の「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識に関する調査研究-報告書-」によると、就業者側も「そもそも必要性を感じない」「パソコン等の機器操作レベルが十分ではないから」「勤務先の同僚・上司とのコミュニケーションが十分にとれるか心配だから」「お客様とのコミュニケーションが十分にとれるか心配だから」「自宅では集中できないから」といった課題を感じているようです。(※4)

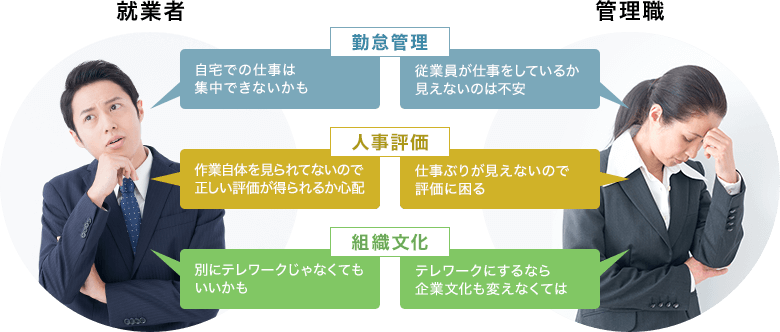

総務省の調査結果も踏まえつつ考えると、多くの企業がテレワークに対して次のような課題を感じていると考えられます。

- 勤怠管理

【企業側】従業員が問題なく作業をしているかが見えないことに不安を感じる

【就業者側】自宅での作業は集中できそうにないという懸念がある - 人事評価

【企業側】従業員の仕事ぶりが見えないため評価に困る

【就業者側】満足のいく評価をしてもらえるかを不安に思う - 組織文化

【企業側】既存の社内制度ではテレワークによる勤務には合わない部分があり、変更が必要だが、既に出来上がっている組織文化を変えなければならないのは難しい

【就業者側】そもそもテレワークで仕事をすることに対する意識が薄い

※3 出典:総務省・地方創生と企業におけるICT利活用に 関する調査研究≪調査報告書≫ 85ページ

※4 出典:総務省・社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への 人々の意識に関する調査研究-報告書-79ページ

遠隔でも密にコミュニケーションが取れることが解消の糸口

このような課題は、一見すると解消することが困難なように思われます。

しかし、テレワーカーとも密にコミュニケーションを図ることができる仕組みを構築することによって、想像よりも容易に解消できるかもしれません。その具体的な方策となるのがWeb会議の導入です。

Web会議というと、遠隔地どうしをつないで会議を行うという用途が真っ先に思い浮かぶのではないでしょうか?しかし、今日では会議以外の様々な用途で、まさにコミュニケーションの中核を担うツールとしてWeb会議は利用されています。

具体的には、次のような使い方をすることでテレワークにかかわる課題を解消できるでしょう。

テレワークの課題を解消するWeb会議の活用法

- 勤怠管理

就業者が自宅やサテライトオフィスで勤務している場合には、勤務地とオフィスをWeb会議で常時接続して、双方の状況を映像で確認できるようにしておくことで、会社側は従業員の勤怠状況を適切に管理できるでしょう。

また、就業者側はオフィス勤務と同様に適度な緊張感を持ちながら業務を遂行できるはずです。

- 人事評価

さらに、勤務地とオフィスをWeb会議で常時接続することで、管理者はオフィス勤務者と同じようにテレワーカーの業務状況を把握することできます。そのため、適切に人事評価を行えるでしょう。

また、就業者側も自分の仕事ぶりを見てもらえるため、人事評価に対する不安を解消できるはずです。

- 組織文化

ほかの課題とは異なり、組織文化の課題はWeb会議を導入することですぐに解消できるものではありません。とはいえ、「働き方改革」や「ワークスタイル変革」が声高に叫ばれるようになった今日では、テレワーク導入は避けては通れない状況となりつつあります。

このような社会的な要請の中で、就業規則や雇用形態といった制度の変革はもちろん、テレワークの導入に向けた環境づくりを進める方向へと組織文化が変わっていくことでしょう。

完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoom ミーティング」

サービス名:Zoom ミーティング

対象企業:少人数チームから大規模企業まで

価格:無料版と有料版があります。

- プロ(小規模チーム向け):2,200 円/月(年契約:26,400円)

- ビジネス(中小企業向け):要問い合わせ

- 企業(大企業向け):要問い合わせ

特長:

- 招待メールをクリックするだけで手軽にWeb会議参加

- 同時接続可能拠点数100~1000

- ガートナー社より2018 MagicQuadrant会議ソリューション部門レポートでLeader'sQuadrantの評価。2019年に米国NASDAQ上場

実績:DropBox、box、Slackなどの大手企業ほか世界75万社以上が導入

提供元:Zoom Video Communications, Inc

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

まとめ

「Web会議は、会議の時だけに使うもの」

そんな固定概念から抜け出し、Web会議を常時使用するコミュニケーションの中核とすることによって、テレワーク導入後も十分なコミュニケーションを図ることができるようになるでしょう。その結果、オフィス勤務者と同様に、適切な勤怠管理と人事評価を実践できるはずです。

Web会議をはじめ、ビジネスチャット、勤怠管理、グループウェアやワークフロー、経費精算、クラウドストレージなど、テレワークに貢献するツールもすでに数多く世に送り出されています。そして、こうしたツールは今後さらに機能面や性能面で進化していくと予想されます。

意識改革を実現し、テレワーク導入を阻む組織文化を改善することは容易なことではありません。しかし、このようなツールを使いテレワークを導入する企業が増えていくにつれて、自社においても導入に向けた機運が高まっていくことでしょう。