「働き方を自分で選ぶ」時代へ。その多様性が責任になり、パフォーマンス向上につながる。

ビジュアルコミュニケーションサービスを提供する株式会社ブイキューブは、今年創業20周年を迎え、新たなミッションとして「EVENな社会の実現」を掲げています。

今回の対談相手であるサイボウズ株式会社様は「チームワークあふれる社会を創る」をビジョンに掲げ、同社が実現してきた働き方の多様化を広めるべく、昨年「チームワーク総研」を設立されました。

両社は、サービスやソリューションの提供を通して企業の業務効率化を支援するとともに、自社でも働き方改革や多様な働き方を実現しているという共通点があります。リモートワークを始めとする制度の導入や、その基盤となる文化の醸成に課題を抱えている企業様にとって、本対談がヒントになれば幸いです。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

サイボウズとして「働き方改革」という言い方をしたことは一度もない

サイボウズでは、多様な人事制度を作ってきた結果「働き方改革がうまくいったんですね」と言っていただくことが多いのですが、実はサイボウズとして「働き方改革」という言い方をしたことは一度もないんです。

確かに、「働き方改革」の旗を振ったわけではなく、離職率の高さに危機感を抱いたことが始まりだったというお話は青野社長も度々されていますね。

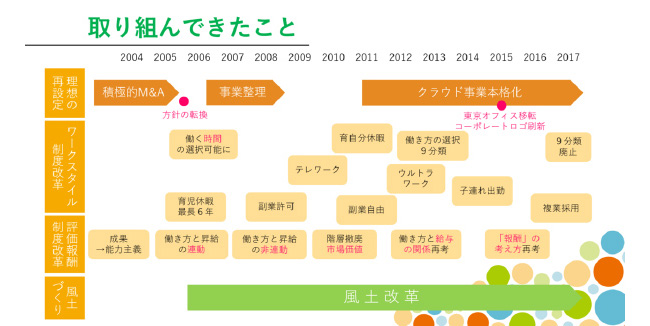

はい。当時のサイボウズは一言で言えばブラックなITベンチャーでした。それがあたり前というか、ITベンチャーに入ったからにはこういう働き方をしますよね、と。そういうメンバーが集まっているとはいえ、ライフステージが変化する社員も出てきますから、働けなくなる社員はどんどん辞めていきます。そんな経緯で、2005年の離職率は28%という数字になってしまっていました。

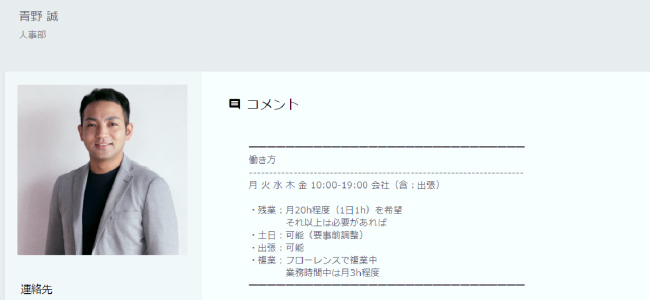

サイボウズ株式会社 人事部副部長 兼 チームワーク総研研究員 青野 誠(あおの・まこと)

2006年早稲田大学理工学部情報学科卒業後、サイボウズ株式会社に新卒で入社。営業やマーケティング、新規事業「かんたんSaaS」や「KUNAI」の事業立ち上げなどを経験後に人事部へ。現在は採用、育成、制度づくりなどを担当している。2016年よりNPO法人フローレンスの人事部門にもジョインし、複業中。自ら多様な働き方を実践している。https://teamwork.cybozu.co.jp/

それを受けて、2006年に最長6年間の育児介護休暇制度、2007年に「働き方を選択できる制度」を導入されたんですね。

はい。まずは、実際に育児休暇を取りたい社員がいたのでその制度を作りました。期間を6年間にしたのは話題作りのためです(笑)。ただ、該当する社員が限られていたこともあって、当時の社員の温度感というのは「そういう人がいたから作ったんでしょ」というものだったと思います。

限られた社員のために制度を作るという取り組みが、必ずしも全社員には響かなかったということですね。そこから、翌年に制定された「働き方を選択できる制度」には、どうつながったんでしょうか。

株式会社ブイキューブ 管理本部 人事グループ グループマネージャー 今村 亮

1993年上智大学法学部国際関係法学科卒業後。新卒で大手精密機器メーカーに入社し、入社研修後すぐに人事部に配属される。その後サービス業、メーカー物流会社で、採用、教育、労務、人事制度設計、人事情報システム構築などの全領域とマネジメントを経験し、2016年にブイキューブ入社。現在に至るまで一貫して人事の道を歩む。 2017年1月より現任として人事部門を統括。同年発表した「Orangeワークスタイル」制度を構築し、そのノウハウをテレワーク導入に向けた企業向けWebセミナーやコンサルティングなどで発信している。https://jp.vcube.com/

当時は、時短にするか、そうでなければめちゃめちゃ長く働くかという実質二択のような状況になってしまっていたんですが、中にはもちろん普通に定時で帰りたいという人もいます。そんな感じで二択が三択になり・・・選択肢がどんどん増えていきました。良い悪いではなく、ゲーム機を選ぶように「ワーク重視」「ライフ重視」を選んでほしいという意味で、「DS」「PS」と呼んだりもしていました。

どれだけ細かく区切ってみても

人によって働き方への要望に違いはある

そこからさらに現在は「100人100通り」の働き方を提言していらっしゃいます。100通りというのはあくまでも表現であって、つまり無制限に、社員の数だけ働き方があるという意味ですよね。

そうです。100通りの前は9通りの働き方というものを提唱していたんですが、二択が三択になっていったのと同じ流れで、どれだけ細かく区切ってみてもやっぱり人によって要望に違いはあります。もっというと、同じ人でも曜日によってグラデーションが出てきます。そこで現在は曜日ごとの働き方を宣言しましょうというルールになっています。つまり、あなたは月曜日に働きますか?というところから始まるんです。週4とか週3勤務をデフォルトにするという選択肢を含めて、社員自身に働き方を選んでもらっています。私の場合は(変則的な働き方ではなく)毎日10時〜19時でいいやというタイプですが、各自がこうして宣言し、グループウェアで共有しています。

ブイキューブもテレワークをやりましょうという号令をかけたわけではなく、自然発生したニーズに合わせて制度を整えた

ブイキューブさんも全社的にテレワークを導入されていますが、どのような経緯だったんでしょうか。

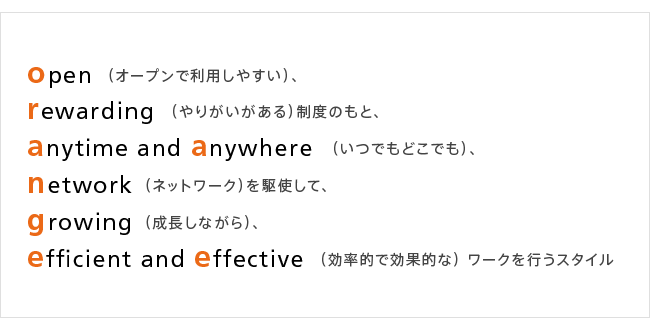

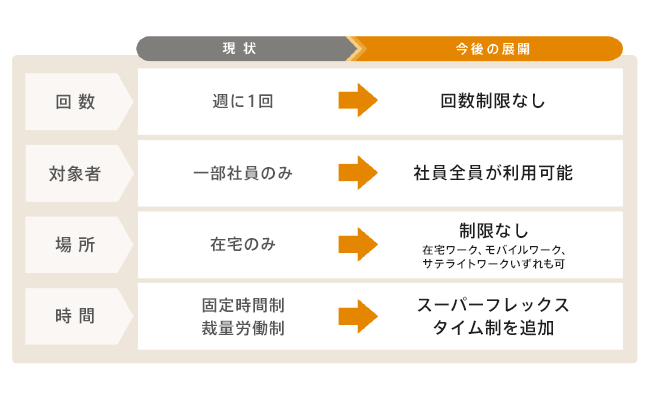

弊社ももともと学生発ITベンチャーとして、各自が比較的自由な場所や時間で仕事をするというところから始まっている会社です。取り立てて苦心してテレワークに取り組んだということもなく、人が増えていく中で、きちんと決まりを作ろうという動きから現在に至っています。実態に合わせて自然発生的にテレワークを制度化したという流れですね。そこからもう一歩踏み込んで具現化したのが、昨年発表した「orangeワークスタイル制度」です。

新制度として発展させた狙いは何だったんでしょうか。

以前のテレワーク制度は、週1回のテレワークを認めるというものだったり、社員から上がった要望を特例で認めるといったスタイルのものでした。ところがいちいち特例を作っているとやりづらくなるので、ライフスタイルやイベントに合わせて自分で働き方を決められる「orangeワークスタイル制度」に発展させたんです。もともと制限は取っ払えるなら取っ払ってしまって、現場にマネジメントを落とした方がいいんじゃないのという考え方だったので。結局、自分の働き方は自分で選びましょうよ、というところはサイボウズさんと同じです。

「サイボウズさんだからできるんですよ」と言う企業と

本気で変わろうとしている企業の違い

サイボウズさん自身が多様な働き方を進められる中で、2017年11月に「サイボウズ チームワーク総研(以下、チームワーク総研)」を立ち上げられましたね。どういった背景があったのでしょうか。

サイボウズは「チームワークあふれる社会を作る」という企業理念のもと、情報共有ツールを提供してきました。しかしグループウェアを入れるだけでチームワークあふれる会社が実現できるかというと、そうではありません。やっぱり会社の風土に入り込まないと、自分たちが理想に掲げるようなチームをたくさん作るのは無理だということに気づき始めたんです。自分たちがそれに向けて実践してきた経験もあるので、それを広げていくといいんじゃないかと。そこでチームワーク総研を設立し、パッケージ化された研修としてご提供する事業を立ち上げました。

ブイキューブでもWeb会議システムを提供するお客様に対して、Web会議システムを活用したテレワークの導入方法をコンサルティングするような機会があります。サイボウズさんのケースと同じように、働き方改革を推進したいものの方法が分からずに困っているという悩みはよくお聞きします。

一口に働き方改革を推進しようとしているといっても様々な段階があって、大企業は「まずはお話を聞かせてください」という情報収集段階のところが多いですし、中堅どころでは実際に研修に入っているところも多いです。肌感覚ではありますが、熱意あるプロジェクトチームが話を聞きにくるけれども、経営層の理解は今ひとつ・・・という構造の企業が多いように感じます。

せっかくノウハウをお伝えしても「正直、サイボウズさんだからできるんですよ」となってしまう企業もあるんじゃないですか。

はい、そういうコメントをいただくケースも実はかなり多いです。残念ながら、”研修に参加した”という実績づくりのためにいらっしゃっているような企業もあるように思います。

そういう企業と、本気で会社の風土から変えようとする企業の違いはどんなところにあると思いますか?

やはりある程度、経営層の本気度が影響すると思います。例えば社長の青野が国内の某大手IT企業で講演をさせていただいた時は、会長も社長も講演を聞きにいらっしゃっていて、終了後に経営陣が自ら「私はこう変わります」という宣言をしたらしいんです。その企業さんは、多分これから変わっていかれるでしょうね。

なるほど。経営層の本気度と現場の取り組みの両輪が必要ということですね。現場の取り組みについてもう少し細かい話を掘り下げると、4つの研修コースのうち「リモートワークのはじめ方」コースでは、想定課題として「情報漏洩リスク」や「部門による不公平感」を挙げられています。この辺がボトルネックになっている企業が多いのでしょうか?

はい。よくあるのは、「会議が多いからリモートワークできない」とか「営業だからリモートワークできない」できないといった不公平感です。実はそれすらもツールで乗り越えられることは結構多いんですが・・・つまり、ツールを使いこなす仕組みさえ工夫すれば、できないことはないはずなんです。ここでもやはり肝になるのは、経営層やマネジメント層の意識だと思います。

なるほど。もう一つの想定課題である「情報漏洩リスク」についてはいかがでしょうか。

これは一定の規定を作る必要があると考えていて、サイボウズでも、リモートワーク規定をセキュリティ部門が作っています。例えばPCの画面に覗き見防止フィルムを貼り付けるとか、公衆Wi-Fiを使わないとか、そこは会社として徹底しています。通勤中の紛失を防ぐため、在宅勤務用のPCを配布するなどの取り組みは、そもそも業務がクラウド化されているからできることなんですけどね。

いずれの課題も、ツールをきちんと導入することによってある程度乗り越えられると言えそうですよね。弊社では働き方改革に必要な要素として「文化」「制度」「ツール」の三つを挙げているのですが、この三つのうちどこから入るとやりやすい、といったようなポイントはありますか。

「文化」を根付かせるのは本当に難しいので、これが最後でしょうね。覚悟をもって制度やツールを変え、そこから10年経ってようやく文化も変わる・・・といった感じかなと。サイボウズも制度をボトムアップするということを続けて、ようやく今のような文化ができてきたんです。

リモートワークの基本は「公明正大」

一方で難しいのは、自由であればあるほどいいというわけではないというところです。昨年制定した「orangeワークスタイル」は、コアタイムなし・中抜けもありの完全フレックスで、かなり自由度が高い分、社員が自発的にマナー的な部分をガイドラインに落とし込む、という工夫をしています。

リモートワークが進むほど、どこからどこまでが仕事なのかという境界線が曖昧になってきますよね。

そういう難しさがある中で、評価はどのようにされていますか。

労働時間ではなく、アウトプットで評価するのが大事だと思っています。在宅勤務イコール給与水準が下がる、という会社は多いと思うんですが、果たして本当にそうするのが妥当なのかと。例えばエンジニアが在宅勤務で生産性を上げたなら、そこは給料も上げましょうとなります。

極端な話、在宅勤務だと電気代やネット代はどうなるんだみたいなキリがない話も出てきますが、一番大事なルールは公明正大ということだと考えています。小さな嘘もやめようぜ、と。監視をしようと思えばいくらでもできるけど、それはやられたくないだろうし、会社としてもやりたくないですし。

性悪説で考えるのって実はすごい大変で、全て監視監視となるのでコストもかかるんですよね。公明正大は素晴らしいと思うし、これからもリモートワークの基本になっていくと思います。

責任を持って自分の働き方を選ぶからには皆

自分が一番幸せになり、パフォーマンスが上がる方法を選ぶ

細かい話も含めると考えるべきことは山ほどあるように思いますが、制度や文化が企業に定着するまで、だいたいどのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。

何をもって定着というのかという議論も要りそうですが、もともと必要に迫られて始まった制度が、気づいたら「こっちの方が生産性が上がる」という状態になるのが本来のあり方かもしれません。弊社の場合、制度や文化ができてくるにつれて社員の自立度も進んできたんじゃないかと思っています。責任を持って自分の働き方を選ぶからには、皆、自分が一番幸せになってパフォーマンスが上がる方法を選びますから。

ベースがあっての”特例”だと本人からも周りからも不満が出るかもしれませんが、常に自分が選択をした結果であれば、不満は出にくいですよね。

そうなんです。文句を言えないんですよ、自分で選んだことなので。

ブイキューブは今年創立20年の節目を迎え、「EVENな社会の実現」というミッションを新たに制定されました。最後に、両社がそれぞれのミッションやビジョンに込められた思いについて、お聞かせいただけますか。

ブイキューブが提供するのは「時間と場所を超える」ツールやソリューションです。逆にいうと、そこがネックになって機会を失ってしまっている、という状況が社会に転がっています。例えば、地方の学生が東京に出てって就職活動しなきゃいけないとか、地方に住んでいるから良い医療を受けられないとか。場所と時間の制約があって機会を失っているというこういった状況は、Web会議システムなどのソリューションで解決できると考えています。つまり我々のソリューションを通して、まずは機会自体をEVENにしたいというメッセージです。

サイボウズも、もともとは「情報サービスを通して、世界の豊かな社会生活の実現に貢献する」ということをビジョンに掲げていました。「チームワークあふれる社会を作る」という現在のメッセージになったのは、実は3年ほど前。お客様から「サイボウズのサービスを使って、仕事の効率が上がってチームワークが向上しました」という言葉をいただいたのがきっかけです。サイボウズ自身もそうやって変わり続けてきましたが、これもまだ完成ではなくて、来年も変わっていくと思います。サイボウズ自身が、常に変わることにチャレンジしていきたいですね。

本日はありがとうございました。