働き方改革を実現するために有用なITツールの種類と活用事例

少子高齢化が長期にわたって続いていくなか、特に労働力の減少による影響は計り知れないものがあります。総務省の統計によると、2010年から2050年までに労働人口は3100万人も減少することが示唆されています。

これは日本社会全体の問題であり、多くの企業がさらなる労働力不足という問題に立ち向かっていく必要が出てきます。このような状況下で企業が労働力を確保するためには、大きく2つの手段があります。

1つ目は労働生産性を上げること、2つ目は働くことができる人を増やすことです。この2つの手段を達成するための方策として、政府が掲げた「働き方改革」があります。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

働き方改革とは

働き方改革とは、50年後も人口1億人を維持しつつ、誰もが活躍できる社会を目指すための「一億総活躍社会」の目玉方策の一つです。

働き方改革を通じて、労働環境を最適化し、人口動態が変化していくなかでもより良い社会をつくっていこうという意図があります。

働き方改革関連法案では重要な課題として以下2点があげられ、

(1)投資やイノベーションによる労働生産性の向上

(2)就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ること

その最終的な目標として、

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

引用:厚生労働省

とあります。

働き方改革の推進にはIT(ICT)ツールが欠かせない

では、企業はいかにしてこの2点を達成すべきでしょうか?そのために役立つのがIT(ICT)ツールです。適切なITツールを用いることで、場所や時間的制約を取り払い、労働生産性を高めるとともに就業機会の拡大に寄与することが期待されます。

働き方改革を企業がうまく推進するためには、ITツールの活用が欠かせません。それは業務効率化が図れていない状態で残業規制を行なった場合、逆に大きな問題が3つ発生するためです。

1.残業は減少する一方、サービス残業が増える

働き方改革法と時間外労働の上限規制が、2019年4月から順次施行となったことをご存じの方は多いはず。働き方改革では育児中女性の就業機会の拡大や、生産性の向上などに取り組むことが課題となりました。

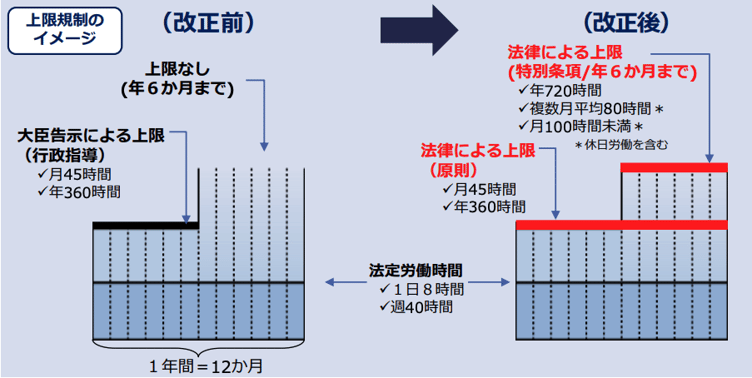

もう1つ順次施行となった時間外労働の上限規制は、これまで上限を超えて時間外労働をさせていた企業への罰則がなかったところ、時間外労働の時間を月45時間・年360時間を上限としました。特別な事情で労使が合意した場合でも、年720時間以内、休日労働を含む場合は月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にする必要があると決まっています。

(画像引用元:厚生労働省|時間外労働の上限規制)

違反する企業が非常に多かったため、今回の上限規制では罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が追加されました。しかし、抜本的な改革ができなければ、違反が多かった状況が急に改善するはずもありません。

このように働き方改革、時間外労働の是正はITツールの活用含め業務自体の大幅削減ややり方の見直しをしない限り、時間外労働を上限規制の枠内に収めることは難しいのです。つまり、根本的な解決がなされていない状態で働き方改革法・時間外労働の上限規制の施行で会社から「残業を減らせ」という号令がかかれば、上司からの圧力によって見た目上の残業を減らす動きをする人が増えると考えられます。

仕事を家に持ち帰る、あるいはタイムカードを早めに押しておいてから仕事を行なうなど、結局はサービス残業が増加する可能性が高いといえるのです。

2.ジタハラ(時短ハラスメント)

最近ではさまざまなハラスメントが話題になっています。その中でも、業務効率化という根本的な改善を企業が努力していない状態で、従業員に残業を減らしてという号令をかけること自体がハラスメントといわれるようになってきているのをご存じでしょうか。これをジタハラ(時短ハラスメント)と呼びます。

3.人手不足の解消と生産性向上の課題を克服できない

昨今、生産年齢人口が減っていることで、人手不足の状態を迎えている企業、働き方が従来通りで生産性が低い企業、そのどちらにも当てはまる企業も多いです。その状態でITツールを導入せずにこの2つの課題を解決しようと思っても、改善させるのは難しいと考えられます。人手不足の状態で生産性を向上させようと考えた場合、アウトソースや業務自体の削減などで仕事の量を圧倒的に減らすか、ITツールなどで人が介在しなくても仕事が回る状況にするしか方法がないからです。

もしアウトソースする余裕があるのであれば、それを導入してコア業務に集中できるように改善しているはずですから、ITツールを導入する以外の解決策がないことになります。この3つの問題が起こることを考えると、働き方改革の推進にとってはITツールが欠かせないということがわかっていただけたのではないでしょうか。

ITツールの種類にはどのようなものがある?

ひとくちにITツールといっても、求める機能によって様々な種類があります。

それぞれの企業が抱える課題に応じたITツールを選択することで、労働環境を改善できる可能性が高まります。また、業務のプロセスによって利用すべきツールは全く異なります。

一般的には、コミュニケーションの流れを改善することにより労働生産性を高めることも可能です。もちろん、別に根本的な問題が横たわっていることもあるでしょう。

だだし、ここでは、コミュニケーションを改善し労働生産性を高め、働き方を改善してくれるITツールにはどんな種類があるのかを見ていきましょう。

Web会議システム

Web会議とはパソコンやタブレット、スマートフォンを使って、オンラインで行う会議です。一番のメリットは、遠方の相手でも長距離移動をせずに対面で会話できるところです。営業所や支社が複数あるような企業や、取引先とのコミュニケーションが要求される企業に適したツールでしょう。

似たものにテレビ会議がありますが、テレビ会議が専用の機器を必要とするのに対して、Web会議ではパソコンなどの媒体とネット環境さえあればアプリやウェブ上で機能を使える点が異なります。Web会議やテレビ会議のいずれにせよ、移動時間分を他の仕事に充てることができるため、労働生産性を高めることができます。完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoom ミーティング」

サービス名:Zoom ミーティング

対象企業:少人数チームから大規模企業まで

価格:無料版と有料版があります。

- プロ(小規模チーム向け):2,200 円/月(年契約:26,400円)

- ビジネス(中規模企業向け):要問い合わせ

- 企業(大企業向け):要問い合わせ

特長:

- 招待メールをクリックするだけで手軽にWeb会議参加

- 同時接続可能拠点数100~1000

- ガートナー社より2018 MagicQuadrant会議ソリューション部門レポートでLeader'sQuadrantの評価。2019年に米国NASDAQ上場

実績:DropBox、box、Slackなどの大手企業ほか世界75万社以上が導入

提供元:Zoom Video Communications, Inc

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

その他の代表的なサービス:

- Skype https://www.skype.com/ja/

- Google ハングアウト https://hangouts.google.com/?hl=ja

Web会議システムを導入した事例|システージ株式会社

(画像引用元:システージ株式会社)

同社はネットワークシステムソリューションを提供する会社だからこそ、綿密な設計や構築のために打ち合わせすべき内容も多くありました。そこでWeb会議システムを常時接続し、サテライトオフィスでも本社オフィスで働いているような空間を演出。

離れた拠点の場合は相手の状況が常に見えるわけではありませんし、サテライトオフィスだけコミュニケーションが希薄になって孤立しやすいこと、対面などをセッティングするとコストがかかることなどが課題でした。

しかし、Web会議システムを常時つないでおけば、そのオフィスにいるのと同じくどの社員が席にいて、どの社員が席にいないのか確認でき、話しかけやすさが対面とほぼ遜色ありません。状況がわかるため、そのまま話しかけてすぐに打ち合わせや相談が可能に。

空間共有ができることによって、商圏として魅力のある新拠点の開設に踏み切ることができました。

ビジネスチャット

メールよりも気軽にコミュニケーションを図ることができ、コミュニケーションの速度を高めることが期待できます。また、スタンプ機能が実装されているツールも多いので、親しみをもって連絡をとることができます。

チャットツールのよいところは、畏ることが一般化してしまったメールとは異なり、文章の作成に時間を要さない、会話のキャッチボールが早いペースで可能という点です。 サービスのよりますが、機能によっては間違って送信したチャットメッセージなどの削除したり、リマインドする機能などもデフォルトで付いており、わざわざメッセージの再作成をする、タスクをメモ取りする、そのような細かな作業時間を削減できます。

代表的なサービス:

- Chatwork https://go.chatwork.com/ja/

- Slack https://slack.com/intl/ja-jp/

- LINE WORKS https://line.worksmobile.com/jp/

- Microsoft Teams https://products.office.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

オンラインストレージ

既に使っている方も多いと思います。データをクラウド上に保管することで、どこからでも必要なときに必要なデータにアクセスすることができます。職場のパソコン(ローカル)にしかデータを保存できないのでは、外出先で資料の確認ができません。

大容量の資料などの場合、同僚にメールを送ってもらってもダウンロードに大変な時間がかかってしまいます。データをクラウドで保管することでいつでも素早く必要なデータにアクセスできるため労働生産性が高まります。無料のものと有料のものがあり、データの容量やセキュリティの堅牢さによって値段が変わってきます。

このようなツールはビジネスチャットと連携し、さらに仕事の効率をあげることも可能です。複数のツールの利用をするときは連携できるかを確認することも大切です。

代表的なサービス:

- Dropbox https://www.dropbox.com/ja/

- Box https://www.box.com/ja-jp/home

- Google Drive https://www.google.com/intl/ja_ALL/drive/

- Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com/about/ja-jp/

バーチャルオフィス

少し紛らわしいですが、バーチャルオフィスといった時には2種類が該当します。ひとつは、ウェブ上で仮想的なオフィスを表示し、在宅でもオフィスでも円滑にコミュニケーションをとることができるというもの。

ここでのご紹介は、仮想的オフィスのことを指します。在宅勤務している同僚が席にいるのか、席を立っているのか、周囲がどういうやり取りをしているのかなどを把握することができ、コミュニケーションを円滑にします。チャットツールなどにも「離席中」などの表示をさせることは可能です。

一方で、チャットツールなどのITツールを自身で使いこなせるかどうかハードルを感じる働くひとがいることも確かです。そのような場合は、このような簡易的かつ視覚的に勤務状況を確認できるツールなどを利用するのもよいかもしれません。

代表的なサービス:

勤怠管理システム

出勤、退勤の記録が主な目的ですが、それ以外にも従業員のシフト管理、各種申請手続き、経費精算可能など、様々な種類の機能があります。従業員が自身の労働時間を正確に把握、管理、評価することにつながり、労働生産性の意識が従業員にも根付きます。

無駄な残業の削減を推進しやすくなり、結果、労働生産性を高められる可能性があります。多くのサービスが提供されており、それぞれ特徴的な機能を強みにしています。

代表的なサービス:

- ジョブカン勤怠管理 https://jobcan.ne.jp/

- jinjer勤怠 https://hcm-jinjer.com/

- e-就業ASP https://www.nds-tyo.co.jp/e-asp/

勤怠管理システム導入の事例|合同会社西友

(画像引用元:合同会社西友)

同社で従来使っていた勤怠管理システムは制度が変わる度に改修が必要。そのため、メンテナンス費用が高額になっていること、就業規則や制度・システムが異なることを課題視していました。

これらの課題解決のために、子会社も含めて就業規則の標準化、そして勤怠システムを一元化することに。メンテナンス費用も安価で管理工数の削減も実現してくれるシステムを導入したことで、制度改定の際もスムーズな運用・コンプライアンスの体制も整いました。

35,000名もいる従業員の就業規則や本部・店舗で異なる勤務体制にも対応した勤怠システム管理を実現し、働き方改革を進めることができるようになったというメリットがあります。

このようにIT活用によって働き方改革が一気に進めるためには、まず自社の課題を見つけていくことから始めましょう。その上で自社にフィットするITツールが何かを検討し、今ある課題を解決することが重要です。

ERP(Enterprise Resources Planning)

ERPとは企業の中枢となる経営管理システムのことです。経営資源であるヒト・モノ・金・情報を適切に分配することを目的に導入されます。例えば、導入により部署間の情報の伝達がスムーズになることで、これまで情報共有のための会議の数が激減する等の効果がありえます。導入により企業全体の労働生産性を高められる可能性が高いのです。

業務全体をカバーするもの、単独業務のみをソフト化するもの、拡張性のあるものなど、さまざまタイプがあります。クラウド型で簡単に導入することが可能なツールがある一方で、導入までに多大な時間と費用がかかるツールも存在します。自社の働き方を改善するにはどの程度のツールが必要か深く検討する必要があります。

代表的なサービス:

- SAP https://www.sap.com/japan/index.html

- クラウドERP freee https://www.freee.co.jp/cloud-erp/

- ORACLE NET SUITE http://www.netsuite.co.jp/

以上、ITツールの主な種類を挙げてきました。

ITツールと一口にいっても、需要に応じて多種多様なサービスが存在していることがお分かりいただけたと思います。これらのツールを徐々に導入、活用していき社内に普及させていくことが労働生産性の改善、そして社内の働き方の改革に繋がるでしょう。

まとめ:課題に応じた適切なITツールの選択が重要

以上、企業が働き方改革に取り組むための具体的な方法として、ITツールの紹介をしてきました。あなたが所属する組織の労働環境や生産性を高めるうえでの課題は、一体何でしょうか?

世に提供されている多種多様なITツールの中には、きっとその課題の解決に役立つ最適なものがあるはずです。まずは課題を明らかにし、それに応じた適切なITツールを選択することで、次の時代のための働き方改革に取り組んでいきましょう。