働き方改革関連法は公務員に適用される?公務員の働き方改革とは

働き方改革関連法は、公務員にも適用されるのでしょうか。働き方改革関連法は、2019年4月より順次施行されています。生産年齢人口の減少や多様な働き方のニーズにより、企業では働き方改革の推進が求められてきました。

一方、不夜城とも呼ばれる霞が関のように、公務員には残業が多いイメージがあります。公務員に働き方改革関連法は適用されるのか、そして公務員の働き方改革とは何か、解説していきます。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

働き方改革は、国民の全てが活躍できる一億総活躍社会の実現を目指すための取り組みです。働き方改革とは?

日本の労働生産性がOECD加盟国最下位に定着しつつある現状、長時間労働とそれに見合わない低い付加価値を是正し、女性や高齢者等あらゆる国民が活躍できる社会を目指す必要があると言えます。

働き方改革関連法が公務員に与えた影響

働き方改革関連法案が提出されたことを受けて、人事院は国家公務員の時間外労働(残業)規制に乗り出し2019年2月には人事院規則が改正されることとなりました。人事院規則の改正内容は以下の通りです。

時間外労働の上限規制:1か月について45時間、かつ、1年について360時間までと改正

時間外労働の上限規制(多忙な部署):1か月について100時間、かつ、1年について720時間までと改正

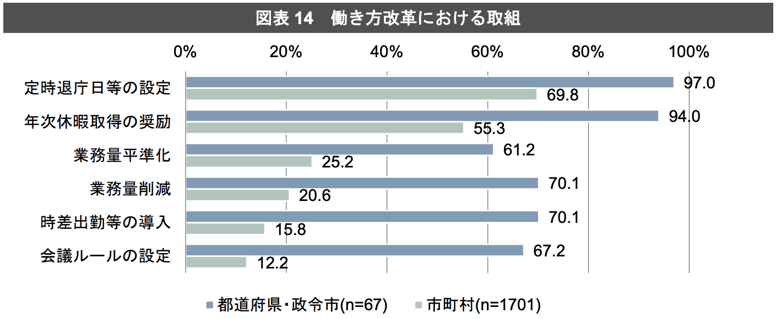

地方公務員においては各自治体の取り組みとして、時差出勤(労働基準法でいうところのフレックスタイム制)を実施している自治体が出始め、公務員の働き方改革が進められています。尚、国家公務員は2016年よりフレックスタイム制が導入されています。

(画像引用元:総務省)

公務員と労働法の関係について

働き方改革関連法案が国会に提出されたのは2018年4月6日。そして2019年4月1日より働き方改革関連法が施行されました。働き方改革関連法とはいくつかの労働法関連の法律をまとめて改正する法律のこと。メインとなる法律は労働基準法ですが、労働基準法は、原則的に公務員には適用されません(地方公務員の一般職員には労働基準法の一部が適用されます)。

その代わり、国家公務員には国家公務員に適用される法律・規則、地方公務員には地方公務員に適用される法律・規則が定められています。それぞれ、具体的には以下の通りです。

国家公務員:国家公務員法、公務員の待遇に関する法律、人事院規則

地方公務員:地方公務員法、各自治体の条例・規則

公務員の働き方については、国家公務員の場合は人事院規則、地方公務員の場合は人事委員会規則によってルールが定められています。

前述した人事院規則の改正・施行によって国家公務員に時間外労働の上限規制が設けられたというのは、人事院規則が民間の労働基準法に該当するからです。人事院規則の改正が国家公務員の働き方改革の推進に寄与していると言えます。

ブラックな面もある公務員の働き方

公務員に対して「定年まで確実に勤められて、仕事が楽で良い」というイメージを持っていませんか?確かに公務員は国や地方自治体に雇用されていますので、民間企業のように雇用主が潰れることはありません。失業を心配することなく定年まで安定して働くことができます。

加えて公務員の働き方については「定時で上がれる」というイメージもありますが、こちらはイメージ先行と言わざるを得ないでしょう。実際のところ、公務員の仕事は忙しいです。

例えば人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第16条を見ると、原則的には定時で仕事を終え、職員に残業させる場合は健康や福祉に配慮するようにすることという定めがあります。しかしこれはあくまで原則で、「災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務」が生じた場合はその限りではないと定められている訳です。

残業をさせるにあたって、「避けることのできない事由」は上司の裁量で作ろうと思えば作れます。ですから「定時で上がれる」どころか、ブラックな面もあるのが公務員の働き方です。人事院規則があっても国家公務員の働き方が楽だということはなく、長時間労働が是正される根拠とは言えません。

不夜城と言われることもある霞が関において、一部のキャリア官僚が泊まり込みで職務に当たっているのも「避けることのできない事由」によって働かされていることが想像できます。国会が開かれている時には、政治家の答弁を作るために多くの時間を割いているのが公務員です。

また、災害時に消防庁や防衛省、警察庁や各地域の警察の職員等が不眠不休で働かざるを得ないこともあります。もちろん忙しいのは国家公務員だけではなく地方公務員も同じで、有事の際には、国民や市民、区民に奉仕するために職務を全うするために働いています。公務員は犠牲を払って働いており、雇用が安定している反面、どうしても働き方においてブラックな面があると言えるでしょう。

地方公務員の残業時間が問題になったことも

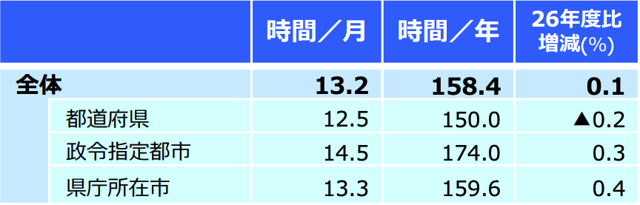

地方公務員の残業時間について、もう少し掘り下げて考えてみましょう。総務省の調査によれば、2015年度の都道府県と主要市における常勤職員1人当たり残業時間は158.4時間でした。主要市というのは、政令指定都市、政令市以外の県庁所在市のことです。

(画像引用元:総務省)

残業時間が158.4というと月に13時間程度の残業時間ですから、多くはないように見えます。しかし、総務省の同じ調査で民間企業の2015年度の残業時間が154時間だったことを考えると、民間企業より地方公務員の方が残業時間が多かったことが分かっています。それでも国家公務員の2015年度残業時間(233時間)よりは少ないので、国家公務員が多忙であることは明確な事実です。

また、過労死のリスクが高まるとされる月の残業時間80時間を超える者も、地方公務員では1.1%になっていました。地方公務員の数は多いので、1.1%といっても5万人に及びます。地方公務員は夜間や休日に住民への説明会等があることも残業時間の増加に繋がっていると言えます。

地方公務員の残業時間について見てきましたが、出退勤時間については職員の自己申告制です。何を意味するかと言うと、総務省が調査した残業時間が過少に申告されている可能性があるということです。

職場に残業時間を正直に申告できない雰囲気があったり、上司が残業を認めてくれないような職場だったりすると、自治体によっては残業を過少申告している可能性もあります。雇用が安定しているのが公務員の魅力ですが、仕事があるのに数字の上では残業していないように調整しているとすれば、公務員の働き方には変革が必要です。

公務員の新しい働き方

公務員にも働き方改革の影響は及んでいます。緊急事態や災害時の残業がある公務員にとって、残業時間は多くなりがち。テレワークやフレックスタイム制等の新しい働き方をする必要が出てきています。具体的に解説していきましょう。

テレワーク

テレワークとは、ITを活用した、場所・時間に捉われない働き方のことです。公務員でテレワークが認められれば、必ずしも役所に出勤しなくても働くことができます。残業時間が多くなりがちな公務員にとって、場所・時間に捉われずに働けるテレワークが可能になれば効率的に働けることでしょう。

内閣官房IT総合戦略室及び内閣人事局の調査によると、2018年度の国家公務員のテレワーク実績は、前年と比べて以下のように増加しています。

2018年度のテレワーク実績:9,868人(前年より49%増)

2017年度のテレワーク実績:6,635人

では、これらのテレワーク実績は国家公務員全体でどのくらいの割合になるでしょうか。データを見てみると職員総数に占めるテレワークの割合は18.3%でした。2016年の割合がわずか8.6%だったことを考えると、18%の割合は大きいです。残業時間が多くなりがちな国家公務員にとって、新しい働き方を通じて効率的に働き、ワークライフバランスを保ってもらいたいところです。

国家公務員がテレワークを通じて行っている仕事は資料作成が多いです。しかし、その他にも渉外業務や報道対応等、人と人とのやり取りが必要な仕事でもテレワークで行っていました。国家公務員の働き方は着実に変わってきていると言えるでしょう。

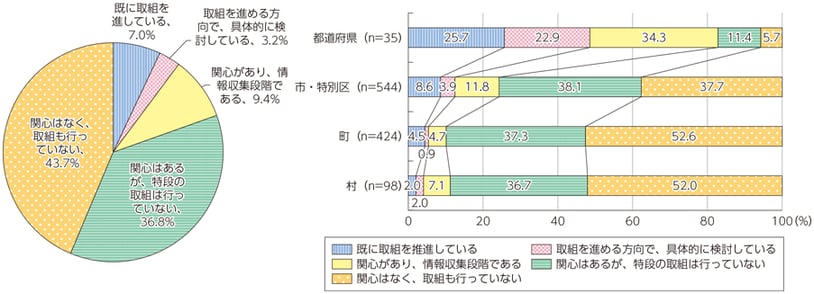

一方、地方公務員のテレワークの取り組みはどの程度でしょうか。総務省の調査によると、テレワークの実施や普及を支援していると回答した自治体は全体のわずか7%でした。ただし、「既にテレワークの取り組みを実施している」自治体を区分別で見てみると、都道府県では25%、市や特別区になると8.6%と割合が小さくなり、町、村になると更に割合が小さくなっていきます。

(画像引用元:総務省)

地方公務員の場合は、行政の規模に応じてテレワークの実施割合が違ってくることが分かります。都道府県以外は、テレワークに関心はあっても特段の取り組みは行っていない割合が30%台と高いので、地方公務員にテレワークが浸透していくには時間がかかりそうです。今後は積極的にテレワークを推進していく必要があるでしょう。

フレックスタイム制

国家公務員においては、2016年よりフレックスタイム制が導入されています。国家公務員であれ地方公務員であれ、公務員がフレックスタイム制を導入すれば働き方について以下のメリットが得られます。

-仕事の難易度やボリュームに応じて効率的に働くことができる

-育児や介護の必要に応じて働くことができる

-国家公務員に浸透してきているテレワークと組み合わせた働き方ができる

-仕事に必要な学習のために時間を割くことができる

働き方改革が一億総活躍社会の実現を目指すための施策・運用であることを考えれば、公務員も先のテレワークやフレックスタイム制を活用することで、柔軟な働き方を実践することができます。

副業

働き方改革の影響で、自社で働くことだけでなく、副業を実践することも新しい働き方の1つ。副業を許可する企業も出てきていますが、公務員と言えば「副業禁止」というイメージがあります。しかし、実は公務員でもできる副業がありますので、解説していきます。

なぜ公務員に副業禁止のイメージがあるかと言うと、副業に関して法律の条文があるからです。具体的には、国家公務員法では副業で企業に勤めることを禁じ、本職以外で報酬を得るには首相や職員の所轄庁の長の許可が要ることになっています。地方公務員も同様に地方公務員法で同様の条文がありますが、なぜ公務員の副業には制約があるのでしょうか。以下の3つの理由があります。

-副業が信頼失墜行為にあたるため

-公務員には守秘義務が課せられているため

-公務員には職務専念の義務が課せられているため

ただし、公務員にも許可される副業もあります。例えば以下のような副業です。

-不動産投資

-株式投資

-地域貢献活動による報酬

-講演活動による報酬

これらの副業は、公務員が副業に制約を課せられている3つの理由のどれにもあてはまりません。従って公務員であっても副業が許可されやすいと言えます。単にお金を稼ぐ副業だけでなく、地域貢献や講演活動のように公務員の職務にも影響を与える副業もあるので、許可されるのであればトライする価値があります。

まとめ

働き方改革は民間企業を中心に推進したイメージがあります。それはあくまでもイメージであって、本稿で見てきたように、公務員においても働き方改革関連法の影響があります。

具体的には、残業規制を人事院規則で定めたり、テレワークやフレックスタイム制の導入・運用が該当します。有事や災害時に働かざるを得ない公務員に、働き方改革が浸透するには時間がかかりそうですが、着実に前進していることが分かります。