オンライン授業とは?メリットと導入の注意点、おすすめツールを紹介

日本において「教育のICT化」が推奨される現在、学習スタイルや教材にもデジタル技術を活用する新しい分野「EdTech(エドテック)」が注目されています。

EdTechとは、Education(教育)とTechnology(テクノロジー)を合わせた造語で、オンライン授業もこれに含まれています。Skype英会話や、小中高生向けのスタディサプリ、タブレットを用いた予備校のLIVE授業、社会人向けのリカレント教育などが代表的です。

2020年に感染症の拡大が世界規模の問題となり、生徒や学生たちの学ぶ環境を失わないために、世界中で「オンライン授業」が取り入れられています。特に大学での導入は目を見張るものがあります。

これから5Gの時代に突入し、社会の変動に合わせて教育の在り方が変わることが予想されるため、オンライン授業は今後ますます注目されていくといえるでしょう。

本記事では、さまざまな観点から需要の高いオンライン授業の概要やメリット・デメリットを整理するとともに、その活用事例や、利用に必要なツールについてご紹介します。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

オンライン授業とは

「オンライン授業」とは、その名の通りインターネット回線を通して遠隔で行う、時間や場所に囚われない教育手段のことです。米国のハーバード大学といった海外の有名な教育機関が先進的に取り入れ始め、近年では日本でも教育現場や企業研修などで導入されるようになってきました。

実際に予備校、一部の企業などをはじめとして講義をLIVE配信し、講師と受講者がインタラクティブにコミュニケーションを行うスタイルの授業も増えています。録画をして後から受講者が動画を視聴することもできるため、見逃してしまった授業でも好きなだけ見返せることが特徴です。

また、インターネット回線さえあればどこからでもオンライン授業は受けられるため、たとえ授業が行われている拠点から離れた場所に住んでいたとしても、自分のペースで専門講師による質の高い授業を受けることができます。

オンライン授業が注目される理由とは

それでは、なぜオンライン授業は現在注目されているのでしょうか? まず、学校や家庭におけるパソコンやタブレット端末の普及率の高まりによって「生涯学習」が当たり前の時代になっていることが挙げられるでしょう。なお、生涯学習とは、学校教育だけでなく企業内や趣味などにおける、自身の勉強全てを指します。

さらに、2020年の新型コロナウイルス感染拡大により、オンライン授業を導入する学校は急増しました。外出が制限される中でも授業を行えるオンライン授業は、教育を続けるために遠隔授業の一環として全国的に広まっています。

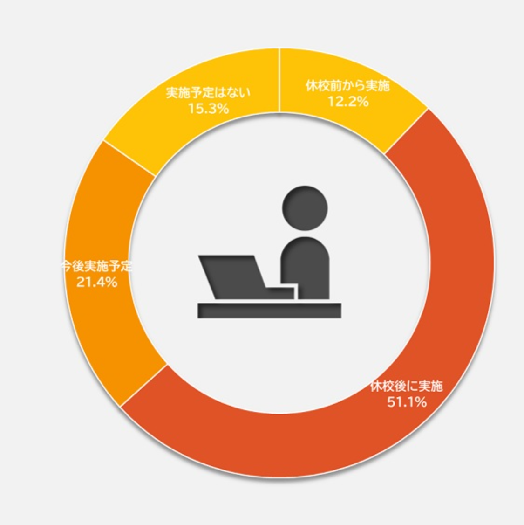

実際に、株式会社旺文社が「旺文社 高大コネクトサービス」会員の全国の高等学校教員1,330名を対象に2020年5月に実施したアンケートによると、「休校後に実施」が51.1%、「今後実施予定」が21.1%と、新型コロナウイルス拡大予防のために、約7割も導入率が急増しています。

インターネットへの接続環境とPCやタブレット端末があれば、場所を選ばずに自宅でも授業配信やチャット・課題提出を行うことが可能なオンライン授業は、感染症拡大の予防や、緊急の際に教育を続けるための大きな役割を果たしていると言えるでしょう。

また、オンライン授業は小中高校、大学、社会人向けのレカレント教育と幅広い教育シーンで行われています。また、緊急事態宣言の解除以降、小中高校の授業は再開される一方、大学では再開されないところも多くなっています。すでに秋以降からも、全面的に、あるいは一部の授業を除いてオンライン授業を行うという決定をした大学もあります。オンライン授業のポテンシャルは今後さらに拡大されていくでしょう。

意外と知らない?オンライン授業の種類とは

オンライン授業の形式は、厳密には「録画」と「LIVE配信(生放送)」の2つに分けることができます。

ただ、どちらを使うべきなのかは状況や目的によって異なってくるため、自社にオンライン授業を使う場合は、どちらがよりその時々に対して効果的なのかを吟味することが必要です。

以下ではこの録画とLIVE配信について表にまとめて説明していきます。

| 録画 | LIVE配信 | |

|

録画した映像をインターネットで一方向に配信 |

形態 | ネット回線や衛星回線を使ってLIVE配信するオンライン授業 |

|

・自分のペースで好きな時間に学習できる ・動画の巻き戻しを使って分からない部分を繰り返し視聴できる |

主なメリット |

・動画でお互いの顔を確認でき、同じ空間の共有ができる ・チャットボックスを通しての質疑応答や資料の画面共有機能で、効率よく学習できる ・大人数で同時にオンライン授業を行うことができる |

|

・大人数で同時にオンライン授業を行うことができる ・リアルタイムで双方向のコミュニケーションができないことから、分からない部分は講師側に質問できない ・成績を評価しようとした場合、誰の監視下にも置かれていないために受講者の集中力が散漫になってしまう可能性がある |

デメリット | ・授業進行のスムーズさが参加者全員の通信環境に左右される |

|

・塾や予備校の授業、企業の社員教育用e-ラーニングシステム ・出席をとる必要のない大学の授業や、大人数での授業に向いている。また、時間や場所に制限なくいつでも視聴できるため、リアルタイムの授業には参加できない社会人への授業にぴったり。 |

主な活用例 |

・オンライン英会話、コミュニケーションをとりながら行う授業、生放送 ・小・中学校など進捗状況を確認しながら進める必要のある授業 ・リアルタイムに生徒とコミュニケーションを取る方法には、チャットやビデオで直接会話をする方法がある。 |

▼通信教育とはどう違うの? 遠隔授業の一つに「通信教育」があります。通信教育では、教材はテキストのみで提供されることが主流でした。一方でオンライン授業は、動画でコンテンツが配信されます。テキストと比較し動画を通じすることにより、人間の脳は、6万倍以上速度でその情報を処理する(英語ページ)ことができるといわれており、その優位性は歴然とした差です。

オンライン授業を導入する7つのメリット

録画版とLIVE配信版の双方の違いを見たところで、オンライン授業そのものには具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

オンライン授業は、ユーザー個人にとっても企業にとっても、さまざまなメリットをもたらします

ユーザー側

1.トップクラスの講師の授業を受けられる

オンライン教育の大きなメリットは、一流の講師の授業を多くの人が受けることができることにあります。

オンライン授業が普及すれば、地方に住んでいる学生や、時間を多く取れない社会人が交通費や移動時間をかけることなく、トップクラスの授業を受けられるようになります。これにより、大学受験・資格試験などでのハンデがなくなります。ビジネスや趣味の分野も同じです。地域による教育格差が小さくなります。

同時通訳や翻訳テキストなどで言語の壁さえなくなれば、他国の学校や教育機関、企業の配信する教育的なオンライン授業を視聴することさえも可能です。

特に、Live配信であればチャットで気軽に質問したり、講師やほかの生徒と意見交換したりすることも可能です。

また、オンデマンド配信であれば、隙間時間に視聴することができるため、時間に縛られずに自由なタイミングで学習を進めることができます。

2.時間やコストを節約できる

オンライン授業の場合、学校や会社に行く必要がないため、通勤・通学にかかる時間と費用が削減できます。これはオンラインの大きな特徴といえます。

3.自分のペースで授業を進めることができ、わからないところは繰り返し視聴できる

オンライン授業の中でも、録画配信であるオンデマンド授業であれば、自分のペースで授業を進めることができます。一時停止や巻き戻しなども自由にできます。

そのため、分からないところは繰り返し視聴し、理解を深めていくことができます。これはライブ配信のオンライン授業では実現が難しいですが、オンデマンド授業なら可能です。

配信側

配信側のメリットは次の4つです。

1.時間やコストを削減できる

オンライン授業には、教室が必要ありません。授業を提供する側も大規模な教室を用意する必要はなく、コストがあまりかからないというメリットがあります。

近年のノートパソコンには、ほとんど内蔵カメラやマイクが搭載されています。そのため、初期投資としてマイクやカメラを別途購入する必要もなく、オンライン授業のコースを配信している教育機関などはYouTubeなどを通じて無料の動画を配信している場合がほとんどです。

これらの条件を活用することにより、授業に通うことなく、無料でお試しの動画を視聴し、パソコンさえあれば追加費用さえもほとんどかからないことになります。

2.離島や過疎地の学校教育に貢献できる

日本は人口減少が進んでおり、地方や離島の学校はこれから存続が難しくなることが危惧されています。

文部科学省は、2017年に離島や山間部などの小規模公立小中学校にテレビ会議システムを導入し、近くの学校と一緒に授業ができるようにする計画を固めています。テレビ会議システム・Web会議システムなどを活用すれば、過疎地に住んでいる生徒にもオンラインで充実した授業が提供できます。

テレビ会議システム・Web会議システムをさらに詳しく知りたい方へ

テレビ会議・Web会議システムについての詳しい説明は、関連記事「テレビ会議システムとは?今さら聞けない仕組みや注意点を徹底解説」「Web会議システムとは?今さら聞けない仕組みや注意点を徹底解説」をご覧ください。

3.会社の研修にも活用できる

オンライン授業は企業研修にも効果的です。一般的な研修の場合では、大勢の受講者たちを一箇所に集める必要があり、さらに会場の準備も業務の時間を割きながら行わなければなりません。

しかし、仕事には急な用事や顧客対応がつきもの。個々人のさまざまな事情により、決められた日程の研修に参加できなくなってしまう社員も少なくないはずです。

そうなると、欠席者には研修・講義内容が直接伝わらず、疑問点などが残れば指導がスムーズにいかない場合があります。また、会場とは離れたところで働く遠方の社員にとってはどうしても交通の面で負担が大きいため、時間や場所の制約が発生してしまうでしょう。

そういった問題を防ぐために、Web会議システムやテレビ会議システムを利用してLIVE配信をしたり、あるいは講義の録画を残しておいたりすれば、「研修を受けることができなかった」という人にも安心です。研修に来られずに欠席した人には録画版を見てもらうことで、自分に都合の良いタイミングで授業を受けられます。

4.予期せぬ災害時にも、授業を継続して行えるようになる

2020年に入り、コロナウイルスの世界的な蔓延が非常に深刻な問題となっています。冒頭でも触れましたが、ウイルスの発生源で極力外出を控えている中国では、さまざまな都市の小中学校において休校を決定しました。その代わりとして、生徒が自宅でも学習できるように全ての授業をオンラインで実施しているのです。

このように、今回のような災害、あるいは緊急時にもオンライン授業は有用だといえます。学校やオフィスが閉鎖した場合、通信環境さえ整っていればどこからでも研修や学習を行えるのです。

オンライン授業の主な利用目的と活用事例6選

それでは、オンライン授業がどのようなケースに導入されているのか見てみましょう。代表的な例としては、以下の活用方法が挙げられます。

- 学校教育

- 学習塾や予備校

- 大学・大学院のサテライト校

- 社内研修

- 社会人学習(リカレント教育)

- オンライン上での習い事(オンラインジム・ヨガ・サークル等)

学校教育

オンライン授業の普及にあたり大きな可能性を秘めているのが、学校教育です。

感染拡大対策のために行われた緊急事態宣言の際には、多くの学校が休校を余技なくされました。一方で子供たちへの教育をとめることもできません。

そんな時、オンライン授業では自宅からでも先生の授業を受けることができます。また、双方向のコミュニケーションが行えることにより、教室のように先生や同級生と会話して孤立を解消することもできるでしょう。

さらに、文部科学省が「グローバル化に対応した英語教育改革」を進めていることもあり、昨今は公立・私立を問わずオンライン英会話を授業に導入する学校が増えています。学校教育の分野では、英語教育を皮切りに、オンライン授業が普及していくと推測できるでしょう。

▼具体的な事例は文部科学省が5月にまとめた「小中高等学校におけるICTを活用した学習の取組事例において」を参考にしてください。

学習塾や予備校

学習塾・予備校業界では、すでに多くの校舎が録画型やLIVE型のオンライン授業を提供しています。

例えば、東進ハイスクールは、一部を除いて通信衛星やインターネット回線を利用したオンライン授業(録画版)を行ってきました。オンラインによる授業を実施した先駆者でもある同校は、東大をはじめとする難関大学への合格実績がずば抜けており、オンライン授業の効果を日本全国に広めたといえます。

通信環境が今後さらに改善することで、ますますオンライン授業が普及していくと予測できるでしょう。

活用事例

「株式会社シンドバッド・インターナショナル」が運営するオンライン授業(LIVE型)のEdtechサービス「大学受験専門・家庭教師メガスタディオンライン」は、プロ家庭教師の個別指導を自宅・在宅にてオンラインで受けられるサービスです。地方から首都圏をはじめとする大学受験に挑む学生たちをサポートしています。

2019年度は、瀬戸内の離島からのオンライン授業参加で明治・立命館大学に合格した生徒など、遠隔授業で志望校に合格した報告が多数発表されました。

大学・大学院のサテライト校

オンライン教育のシステムを使い、サテライト校を作る大学も増えています。

実験など実務が伴う内容以外であれば、教員が実地にいなくても、画面を通して大学本拠地にいる学生と同じ授業を受講できる仕組みです。

少子化が進む日本では多くの大学の統廃合が予想されていますが、オンラインによる良質な授業を配信することができれば、日本全国はおろか世界各国から生徒を集客することも可能でしょう。

活用事例

日本最大級のビジネスクールであるグロービス経営大大学院では、LIVE方式の映像授業で取得できる「オンラインMBA」の講座を提供しています。大手企業を始めとする多くの企業でもカリキュラムが導入されており、次世代リーダー、グローバルリーダーの育成プログラムで活用されています。

臨場感あふれる授業やほかの生徒とのリアル感あるやりとりが可能なシステムが活用されており、通学コースに劣らず人気のようです。

社員教育

多忙なビジネスマンにとって、通学する必要がなくスマホやタブレットでも受講できるオンライン教育は非常に効率的です。

実際にインターネット環境が普及した時期から、多くの企業は社員教育にeラーニング(LMS)を導入しています。

大人数が一堂に会する集合研修は社内調整や予算確保が難しく、頻繁に開けるものではありません。そこでオンライン授業を活用すれば、社内の知識共有や社員のスキルアップに効果を発揮します。社内報の動画配信で活用するのも良いでしょう。

また、ワークライフバランスが推奨されている昨今は、直行直帰の社員、在宅ワークの社員も増えることが予想されるため、社員教育の在り方もオンライン教育がマッチしていると考えられます。

活用事例

株式会社学研プラスは、外国人従業員やアルバイトを対象とした社内eラーニングサービス「4Me(フォーミー)日本語ラーニング」を導入しています。

- 70本の学習動画が見放題

- 学習開始前にはレベルチェックテストを実施

- ひらがな、カタカナの学習は「復習しやすさ」を重視

- 学習効果を測定するテストも充実

上記のポイントから、日本語講師の時間的拘束を軽減しつつ、社員一人ひとりに合ったペースで言語力向上を測ることができます。

なお、コース終了時には、日本語検定N4/N5相当(「基本的な日本語を理解することができるレベル」)に到達できるそうです。

社会人学習(リカレント教育)

前章でも述べましたが、近年は多くの企業や大学が、社会人再教育を行うリカレント教育に力を入れています。

人生100年時代と言われる昨今、若手時代に経験を積み上げてきた領域外で再チャレンジに挑むように、30代、40代になっても大きく学習の門戸は開かれるようになりました。

活用事例

地域創生の核となる人材を育成している島根大学では、全国各地のふるさと活性化を志す社会人(自治体職員等)を対象とした「ふるさと魅力化フロンティア養成コース」(1年間)で、オンラインのLIVE授業を取り入れています。

このことにより、日本全国からさまざまな受講生が集まり、2019年度は13都道府県から20名の自治体職員、教育委員会関係者、企業等で勤務する社会人受講生が学習中です。

遠隔授業で成功した10の事例から学ぶ、教育業界のICT導入とは

また、教育機関や企業におけるオンライン授業の活用例は、別記事「遠隔授業で成功した10の事例から学ぶ、教育業界のICT導入とは」でも詳しくご紹介しています。ぜひ合わせてご覧ください。

オンライン上での習い事(オンラインジム・ヨガ・サークル等)

オンラインジムやヨガなどオンライン上での習い事も、コロナ禍の影響で広まりました。なかなか店舗に足を運ぶことができないからこそ、自宅でオンラインで簡単にレッスンを受けられるようになっています。

ジムのトレーナーやヨガ講師がPCの前でポーズを取る様子を真似して、自宅の部屋で見ながら同じ動きをします。システムによっては、講師側からだけ受講生が見えていて、受講生間はお互いの映像が見れないものもあります。より安心してジムやヨガ、サークルなどに参加できるようにもなりました。

活用事例

「SOELU」では、インストラクターと複数の受講生を結ぶライブレッスンを100種類以上提供しています。ピーク時の同時接続は200人以上にもなっています。ライブレッスンでは、インストラクターからリアルタイムにポーズや動き方などの指導を受けることができます。ビデオレッスンでは、自分の好きな時間にインストラクターの動きを動画で確認しながらレッスンを進められます。

「SOELU株式会社」様の事例をさらに詳しく知りたい方へ

SOELU株式会社様の事例は、別記事「ヨガ・フィットネスのレッスンをオンラインで映像配信 受講生のプライバシーを守りながら「家にいながら」のレッスンを実現」でも詳しくご紹介しています。ぜひ合わせてご覧ください。

オンライン授業を導入する際に知っておくべき7つの注意点

オンライン授業は、誰もが仕事やプライベートで忙しい現代のニーズに合致したものであるといえます。しかし、メリットがあれば当然デメリットもあります。

デメリットも同時に把握しておくことで、導入する場合の改善策を打ち立てられるようにする必要があるでしょう。

1.通信環境、ICT機器の影響を受けやすい

オンライン授業を受けるには、一定の通信環境やツールが必要です。インターネットが全国的に普及したとはいえ、当然、接続スピードが遅い地域もあります。

接続が途切れたり、タブレットに資料のダウンロードがうまくできなかったりといった事態が起きると、学習の進捗度に影響をきたしかねません。

文部科学省の「平成29年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」でも、生徒一人あたりのPC台数の不足、普通教室の無線LAN整備率や電子黒板整備率の低さなど課題が指摘されています。

オンライン教育がすべての学校に普及するには、まだまだインフラ面の課題があると言えるでしょう。

▼対策

オンライン授業を実施する際に対象となる各家庭、あるいは個人が、オンライン授業を受けるためのPCまたはタブレット端末を所持しているか確認しましょう。

もしオンライン授業を受けるための適切な環境が整わない場合には、レンタルする、受講場所を設けるなどの対処をあらかじめ図るなど、事前の準備が大切になります。

2.ITリテラシーがない時点で授業についていけない

オンライン授業は、受講生のITリテラシーによって、授業が受けられるかどうか、また満足度が左右されます。PCやスマートフォンをうまく使いこなすことができない人にとっては、オンライン授業を受けることすらも難しいでしょう。

▼対策

オンライン授業の導入にあたり、受講方法のレクチャーが必要です。システムの使い方や講義の進め方、画面の操作など、細かくレクチャーできる体制や資料を用意しておきましょう。特に小・中学生には注意して教育する必要があります。

3.オンライン授業を受けられる環境が整備されているか

オンライン授業を受けられる環境が整っているのか、あらかじめ確認しておく必要があります。自分の部屋がなく、オンライン授業が受けられる環境がない学生もいるのです。オンライン授業のサービス提供者として、受講生にしっかりと授業を受けてもらうためには環境にまで気を配る必要があります。

▼対策

オンライン授業を受けられる環境が整っていない受講生がいる場合、例えば学校の空き教室を開放したり、個室の自習スペースを設けたりして対策を行いましょう。また、TELECUBEなどを使って個室ブースを設けることも検討してみてください。

テレキューブについてさらに詳しく知りたい方へ

オンライン授業を行う上で、個室ブースの導入に迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ「テレキューブ」をお読みください。資料のダウンロードは無料で行えます。また、導入事例ページでは、V-CUBE ミーティングを導入して成功した企業事例を多数紹介しています。

4.学位付与には向かないという意見もある

米国では、大学がオンライン授業を提供し学位を付与することも一般的になりつつあります。しかし、その一方で「実際に就学していなくても金銭を支払えば学位を与える」という不正行為を行う教育機関、通称「ディプロマ・ミル」が課題となっています。

顔の見えないオンライン授業では、出席やテストのカンニングなどが監視しにくいからです。

近年普及してきた「顔認識システム」を活用すれば出欠確認は可能でも、映像に映らないところに協力者がいれば実力以上の力を発揮することが可能であるため、試験だけは実地で実施する教育機関も少なくありません。

▼対策

課題提出までの時間制限を設けられる、Web会議ツールを利用して、受講者に常時接続させるなどの工夫を行うことが考えられます。

また、テストの形式を代える、レポートの提出で出欠を行うなど、新しい形式をとることもよいでしょう。

オンライン授業に適切なWeb会議システムは、別記事「無料Web会議おすすめ6選を徹底比較!ブラウザ対応から有料との違い」で紹介しています。合わせてご覧ください。

5.授業を受けているか、理解しているか不安

受講生の様子が見えないオンライン授業だからこそ、きちんと授業を受けているのか、理解しているのかが不安になるでしょう。受講時の態度は見えませんし、理解していない受講生からチャットなどで質問が届かない限りは、授業を進めるしかできません。

▼対策

Live配信の場合、配信中の出席確認を行うことで出欠を取ることが可能になります。システムによってはログから入退室の時刻まで記録できるものもあります。リアルタイムだからこそチャット機能を使って、適宜質問を集める時間を設けてもよいでしょう。

オンデマンド配信の場合は、閲覧記録をとるように設定しておきます。いつ誰がどこまで視聴したのかを記録します。また、LMS(Learning Management System:学習管理システム)を利用すれば、受講生単位で学習履歴などを確認・記録できるようになります。

その他、オンデマンド配信だからこそ、アーカイブをいつでも視聴できるように設定できるため、公開期間を1週間などと長めに設定するのもポイントです。

Liveとオンデマンドを問わず、授業の理解度チェックテストや授業内容の要約を提出させることも、理解度の確認にはうってつけです。

6.電子機器の長時間利用により健康を害する恐れがある

長時間のオンライン授業は、目のつかれ、肩こり、難聴などにつながる可能性があります。健康を害さないためには、電子機器の適切な使用時間を意識することが大切です。

▼対策

画面の前に座りっぱなしになるのではなく、30分おきに立ってストレッチをする、90分以上の学習をするときは画面から離れて休憩を入れるなど、オンライン授業の提供側が学習者の健康状態にも目を向ける必要が出てくるでしょう。

7. 目や耳に頼った授業が前提である

オンライン授業は健常者視点で作成されています。そのため耳の不自由な人、目の不自由な人にとっては、オンライン授業を受けるには制限があるというのが現実です。

対面では視覚や聴覚だけに頼ることなく授業を受けることも可能であり、かつ個別に対応することが比較的容易です。オンライン授業では、「当たり前」をすべてのひとに提供することが難しいといえます。

▼対策

オンライン授業を対象者によって使い分ける必要があるでしょう。聴力や視力に問題を抱えた人に対しては従来の授業を行うなど、柔軟な対応が必要です。

オンライン授業を実現するためのツール一覧

インターネットを介してオンライン授業を行うにはLMS(Learning Management System)、eラーニングシステムなどと呼ばれるベースとなるICTツールが必要です。

オンライン授業に有効なICTツールには、相互コミュニケーション、資料・課題の添付や提出、授業の配信などさまざまな機能を持つものがあり、目的にあわせていくつかのツールを併用することをおすすめします。

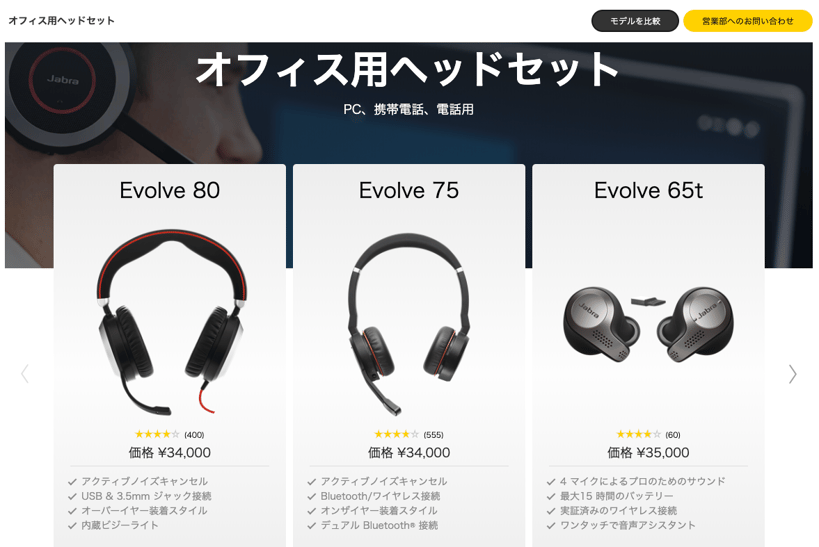

今回は、Web会議・Webセミナーシステム、LMS、カメラ、マイク、タブレット保管庫をいくつかご紹介します。

Web会議・Webセミナーシステム

まず、オンライン授業の実現に欠かせないのがWeb会議・Webセミナーシステムです。Live配信やオンデマンド配信で、授業を受講生に届けるシステムをいくつかご紹介します。

EventIn

商品名:EventIn

提供元:株式会社ブイキューブ

「EventIn」はオンラインイベントのプラットフォームで、大人数が講義を聞いたり、ブースごとに会話をしたりすることができるシステムです。

特にテーブル単位で分かれて話ができることから、少人数でのディスカッションやコミュニケーションを取りながら進められます。また、視覚的にブースがわかりやすいのも特徴で、受講する授業への移動もとても簡単です。

EventInについてさらに詳しく知りたい方へ

オンライン授業を行う上で、ツールの導入に迷われている方がいらっしゃいましたら、ぜひ「EventIn」をお読みください。資料のダウンロードは無料で行えます。また、導入事例ページでは、V-CUBE ミーティングを導入して成功した企業事例を多数紹介しています。

Zoom

商品名:Zoom

提供元:株式会社ブイキューブ

Web会議でよく使われている「Zoom」では、Live配信による大人数に向けた授業も可能です。「Zoom ミーティング」で受講者がミュートにすることで、講師だけが話すこともできますし、チャットで質問を受け付けたりアンケートで反応を集計したりすることもでき、難なく授業を進められます。

また、ブレイクアウトルームを使った少人数でのコミュニケーションも可能です。受講者や学生同士がディスカッションを行う必要がある授業にぴったりです。

Zoom上で行った授業を画面録画しておき、オンデマンド授業として配信することもできます。

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

Microsoft Teams

商品名:Microsoft Teams

提供元:Microsoft

Microsoft社が運営するサービス「Microsoft Teams」は、会議、チャット、通話、共同作業ができるサービスです。チームメンバーとチャットでコメントやGIF、スタンプなどを使った会話ができます。

会議機能を使うことで、2人から1万0,000人まで同時に会話できるため、大人数でのオンライン授業も実現可能です。また、Microsoft Teams内でファイルを共有しながら、リアルタイムで共同編集ができるため、資料を共有して書き込みながら授業を進めることもできます。

Slack

商品名:Slack

提供元:Slack

社内コミュニケーションツールとして使われている「Slack」。仕事に必要なメンバーや情報、ツールをまとめるコラボレーションハブとして、16万9000社以上の会社が有料プランでSlackを利用しています。

テキストでのコミュニケーションが印象強いSlackですが、オンライン授業にも使うことができます。例えば社員研修など、Slack上にいる社員同士でビデオチャットや画面共有などを行いながら進められます。Slackコールを使ったビデオチャットには、最大15人まで参加可能です。

LMS

次に、LMS(Learning Management System:学習管理システム)をご紹介します。LMSは社会人に向けた会社での学習に多く利用されています。

CAREER SHIP

商品名:CAREER SHIP

提供元:株式会社ライトワークス

株式会社ライトワークスが運営する統合型LMS(学習管理システム)である「CAREER SHIP」は、上場企業売上トップ100社の47%が導入した統合型システムです。

eラーニング教材、集合研修の案内、動画やアンケート・レポートなどの配信・管理、コンテンツ配信や従業員のキャリア、学習履歴の可視化によるスキル管理、ほかの人事システムとの連携などが可能です。これらの機能によってLMSの担当者をトータルサポートします。

▼導入事例

「大日本住友製薬株式会社」では、社内の人材教育に時間と労力がかかりすぎていたことから「CAREER SHIP」を導入し、システム運用維持管理に関わる社員が事実上ゼロになりました。その上で、教育担当が本来やるべき良質な教育提供のための企画・開発などの業務に集中できるようになっています。

「アサヒビール株式会社」では、社員3,200名に対して提供するeラーニングの利用率が低いことが課題として上がっていた中で、個人に最適な教材のラインナップを届けていく方式に変えることで利用率が12倍に拡大しています。

「TDK株式会社」では、集合研修とeラーニングを掛け合わせた社員教育を行っており、教材の作成やユーザー管理がしやすい「CAREER SHIP」へとシステムを切り替え、eラーニングにかけるコストを、年間120万円以上削減できています。

LearnO

商品名:LearnO

提供元:Mogic株式会社

Mogic株式会社が運営するeラーニングシステム「LearnO」は、法人で年間35万人以上が利用しています。初期費用0円・月額4900円から、最短1か月から導入でき、動画コンテンツの配信・受講、受講者の管理やメール配信などが簡単にできます。

▼導入事例

「セブン銀行」では、社員が自席で研修を受けることができ、各自のペースで理解を深められるような体制を整えています。テスト受講終了後の画面で、受講者全体の成績と受講者自身の成績の比較ができるようになっています。

「オルビス株式会社」では、コールセンター業務の専門教育に「LearnO」を活用しています。コールセンターのスタッフは30〜50歳ぐらいの女性で、インターネットが苦手な人でも使いやすいことがポイントです。

「アウディジャパン販売株式会社」では、服務規程やコンプライアンスなど社員全員が知っておくべきことを配信したり、部門ごとにテストを設けて知識共有を行ったりしています。自動車調整に携わるスタッフ向けの教材を配信し、誰がいつ読了したかをチェックしています。

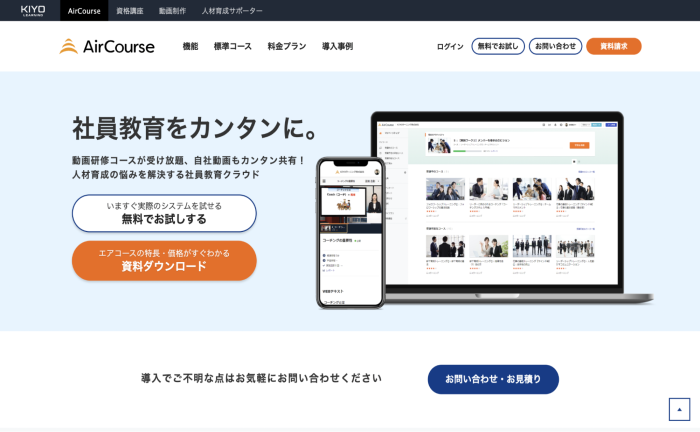

AirCourse

商品名:AirCourse

提供元:KIYOラーニング株式会社

KIYOラーニング株式会社が運営する社員教育システム「AirCourse」は、動画研修コースが受け放題で、自社動画も簡単に共有でき、人材育成の悩みを解決できる社員教育クラウドシステムです。導入初期費用0円で、フリー、ベーシック、コンテンツプラスの3つの料金プランがあります。

▼導入事例

「株式会社ぐるなび」では、営業メンバーの育成や新入社員研修、フォローアップ研修などを行っており、コンテンツの準備や複数ファイルでのエクセル管理などに工数がかかっていたことが課題でした。そこで「AirCourse」を導入し、すぐに視聴可能な動画コンテンツが揃っていたため、準備などにかかる工数を減らしながら、より充実した研修を提供できています。

「株式会社ニチイケアパレス」では、中途入社者へのオンボーディングや資格試験対策、福利厚生をすべて「AirCourse」でカバーしています。集合研修ができなくなった環境下で、職員が使いやすく問題なく研修を受けられ、複数のコンテンツをすぐに提供できるようになりました。

Qumu

商品名:Qumu

提供元:株式会社ブイキューブ

「Qumu」は、企業内で利用する動画の作成から配信まで行うことのできる、動画配信サービスです。視聴解析やレポーティングの機能まで備わっているため、一つのツールの利用で動画での情報に必要な全ての過程を抑えられます。

動画を作成することで、文面での情報よりも理解を深めることができる場面が多くあります。特に、経営トップからのメッセージや業績発表など企業内部の情報共有や、研修やトレーニングに有効でしょう。

直観的に簡単に利用でき、動画作成のための機能も充実しています。Qumuを活用することにより、動画の作成が自分で行えるようになるので、コストの削減が可能になります。

カメラ

オンライン授業はパソコン、タブレット、スマートフォンで受講可能な場合がほとんどです。

一人でオンライン授業を受講する場合にはパソコンに内蔵されているカメラで問題ありません。しかし、もし内蔵カメラがない場合や大勢で授業を受ける場合は、参加者全員の様子を映せる「外付けのカメラ」があるとより臨場感ある授業が可能になります。

高品質なカメラを使うことで映像の乱れも防げるため、オンライン授業を行う場合には導入を検討してみましょう。

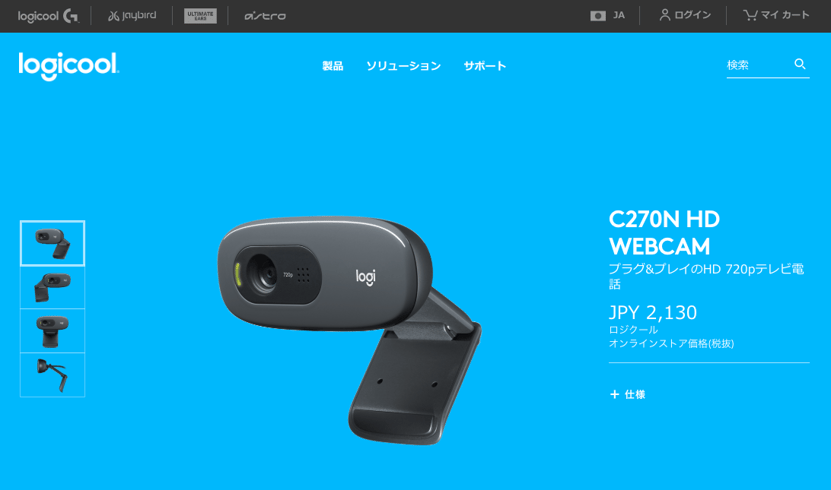

商品名:C270N HD WEBCAM

提供元:Logicool

小型でシンプルな形のWebカメラ「C270N HD WEBCAM」は、高解像度なオンライン授業を実現するツールです。

この製品はカメラでありながらも、カメラ内蔵のノイズキャンセラーが入ったマイクがあることにより、騒がしい環境にいても自分の声を相手にクリアに届けることができます。

Web会議におすすめのカメラ6選!抑えておきたい3つのポイントと選び方を解説

自社の課題や目的に合ったカメラ選びを行わなければ、かえってオンライン授業の進行に支障をきたしてしまうこともあります。関連記事「Web会議におすすめのカメラ6選!抑えておきたい3つのポイントと選び方を解説」では、さまざまなシチュエーションに使えるカメラを解説しています。あわせてご覧ください。

マイク

マイクについても、一人で授業に参加する場合は自分の音声を拾えれば問題ないため、一般的なヘッドセットで十分です。

一方で、大勢で授業を受ける場合は、参加者の数や教室のスペースに応じたマイクが必要です。パソコンにUSB接続すれば使用可能な簡単なマイクがほとんどのため、導入も難しくありません。

商品名:Jabra Evolve 30 Ⅱ Stereo

商品名:Jabra Evolve 30 Ⅱ Stereo

提供元:Jabra

「Jabra Evolve 30 ⅡStereo」は、接続が簡単なことと音質の明瞭さが特徴のヘッドセットです。パソコンだけでなく、3.5mmジャックを使用してスマートフォンやタブレットにも接続可能。どこでも授業を聴けるようになります。

周囲のノイズを消去するノイズキャンセラーが入ったマイクのため、オンライン授業においてもスムーズなコミュニケーションが可能です。

おすすめのWeb会議用マイクスピーカー7選|製品選びのポイントとは?

複数人でマイクを使用する時におすすめのマイクは、関連記事「おすすめのWeb会議用マイクスピーカー7選|製品選びのポイントとは?」にまとめているので、こちらもぜひご覧ください。

タブレット保管庫

タブレットは、パソコンに比べ軽く持ち運びが簡単であり、スマートフォンよりは画面が大きく資料が見やすいため、オンライン授業に適したデバイスだといえます。

たいていのタブレットにはマイク、スピーカー、カメラが内蔵されているため、いつでもオンライン授業を受けることが可能です。

しかし、複数人が集まりタブレットを使用してオンライン授業を受ける際には、事前設定した複数のタブレットが必要になります。そのような場合には、大量のタブレットをまとめて保管、及び充電できる保管庫が活躍します。

商品名:C20i

提供元:アバー・インフォメーション株式会社

「C20i」は、20台までタブレットを収納できる保管庫です。収納仕切り板の調整が可能なため、厚手のタブレットや16インチまでのノートパソコンも収納できます。

使い方は1本の電源コードをコンセントに差し込むだけ、という簡単仕様。全てのタブレットの電池残量が均等になるように充電を行うことが可能なため、使いやすさにも優れているといえます。

まとめ|オンライン授業は時間・場所・年齢の垣根をなくし、今後も活用の幅を広げていく

オンライン授業が普及すれば、学生だけでなく、身体が不自由な人、子育てや介護で家庭から離れられない人、忙しいビジネスマンなども空いた時間に一流の授業を受けることが可能になります。

日本にいながら世界の優れた教育を受けることも、逆に海外の人たちに日本の教育をオンライン授業で提供することもスムーズになります。

オンライン教育は地域や時間、年齢の差といった垣根を限りなく小さくし、教育という市場を大きく広げていくでしょう。

より快適なオンライン授業のためには、専用ツールの導入もおすすめします。ぜひ、自社や所属団体にとって最適なオンライン授業の活用方法として、検討してみてください。

よくある質問

Q:オンライン授業にはどのような種類がありますか?

A:オンライン授業には、録画した映像を一方向に配信する「録画型」と、授業の様子をライブ配信する「ライブ型」の2種類があります。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、状況や目的に合わせた配信形態を選ぶとよいでしょう。

Q:オンライン授業では生徒とのコミュニケーションは取れないのでしょうか?

A:ライブ型のオンライン授業であれば、お互いの顔を確認しながら、チャットや会話での質疑応答などのコミュニケーションが可能です。

Q:オンライン授業にはどのようなメリットがありますか?

A:オンライン授業は、ユーザー個人・企業に以下のようなメリットをもたらします。

- トップクラスの講師の授業を受けられる

- 時間やコストを節約できる

- 離島や過疎地の学校教育に貢献できる

- 会社の研修に活用できる

- 予期せぬ災害時にも授業を継続して行えるようになる

Q:オンライン授業はどのような場面で導入されていますか?

A:オンライン授業は以下のような場面で導入・活用されています。

- 学校教育

- 学習塾や予備校

- 大学・大学院のサテライト校

- 社内研修

- 社会人学習(リカレント教育)

Q:オンライン授業を導入するにはどのようなツールが必要ですか?

A:オンライン授業を導入する際には以下のような製品を用意しておくと良いでしょう。

- ソフトウェア(Web会議システム)

- カメラ

- マイク

- タブレット保管庫

出典:

出典: