【中小企業向け】業務改善をしない企業は時代遅れ?始め方と事例を紹介

数年前、メガバンクが、大規模なリストラ計画を発表しました。三菱UFJフィナンシャル・グループでは9500人分の業務量削減、みずほフィナンシャルグループでは、1万9000人の人員削減といった具合に。

これらはRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)など、業務自動化ロボットの導入が普及したことにあると、考えられています。このような波が押し寄せているなか、業務改善に着手しない企業は、時代に取り残されてしまうのではないでしょうか。

そこで今回はそもそも業務改善が求められる理由から、その方法をアイデアや事例をもとに紹介していきます。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

業務改善(効率化)が求められる理由とは?

業務改善の主な目的は、現在の業務を効率化することにあります。では効率化の目的は何かというと、企業利益の向上や長時間労働の是正です。短時間でより多くの業務をこなせるようになれば、その分受注できる案件数も増え、企業利益は向上。さらに、仮にこれまで2人でやっていた業務を1人でできるようになれば、その分人件費などのコスト削減にもつながります。

また従業員にとっては、効率化によって短時間で業務を完遂できるようになれば、その分の労働時間が削減されるため、長時間労働によって疲弊する恐れも減ります。

ではなぜ業務改善(効率化)は求められているのでしょうか。以下2つの理由が考えられます。

労働人口の減少による人手不足

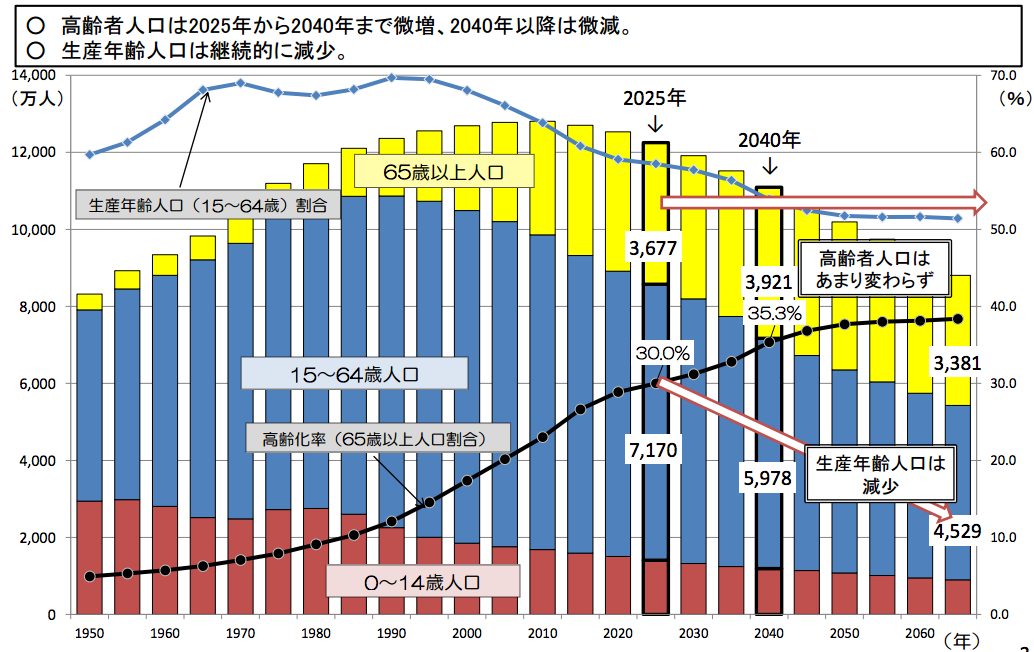

まずは労働人口の減少が挙げられます。事実、厚生労働省が発表した「人口の推移と見通し」によれば、65歳以上の人口は2040年まで増加していくものの、15歳〜64歳までの生産年齢人口は継続して減少していくと考えられています。

(参照元:厚生労働省 2040年頃の社会保障を取り巻く環境)

現時点ですでに、人手不足を感じている企業も多いといいます。事実、帝国データバンクの調査によれば、企業の52.5%が人材の不足を感じているというデータもあります。

とくに人手不足が深刻なのが、中小企業です。リクルートワークス研究所が2019年卒を対象に行った調査によると、従業員規模が5000人以上の大企業の求人倍率は0.37倍。つまり、1人の採用枠に対しておよそ3人の学生が応募しているということです。規模の大きい会社にとっては、人手が不足しているとはいえないようです。

一方で300人未満の中小企業の求人倍率は過去最高となる9.91倍と、前年の6.45倍から3.46ポイントも上昇しています。つまり1人の求職者を、10社が求めているということです。

では人手不足によって、なぜ業務改善が必要となるのでしょうか。

仮にこれまで10人の人手が必要となる業務があったとしても、人手不足の影響で5人しかその業務に手が回せない状態になったとします。

人員を確保できないわけですから、1人が2人分の業務を行う必要が出てきます。これまで通りのやり方で、さらに長時間働けばそれも可能かもしれません。

しかし現在はブラック企業という言葉が浸透するなかで、時間外労働の上限規制など国を挙げて長時間労働を是正する動きにあります。これまでのように長時間働いて、人手不足分を補うといったことは、難しい世の中になりつつあるのです。

そこでどうするかといえば、短時間でさらに1人が2人分の業務を遂行する必要性が出てきます。より短い時間で、多くの業務をこなす必要があるわけです。となると、現在の業務を改善することは必須といえますよね。

IT環境の変化

2つ目の理由は、IT環境の変化です。冒頭で紹介したRPAなどの自動化ロボットの普及をはじめ、IT技術は年々進化し、そういったITツールの導入によって業務改善に着手する企業も増えています。

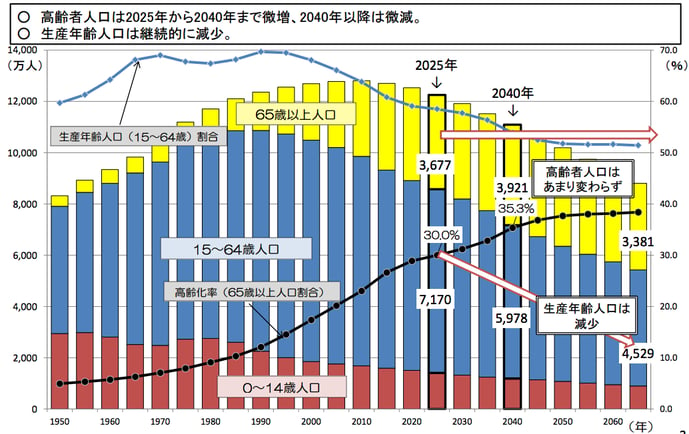

事実、2018年度と比べると下記のようにITツールに投資する予算(IT予算)は、増加傾向にあることがわかります。

(参照元:企業 IT 動向調査 2019)

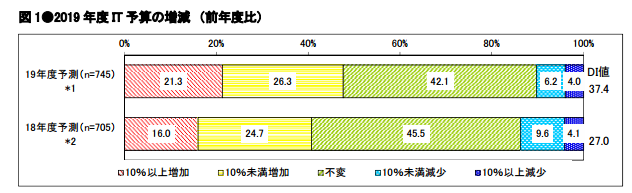

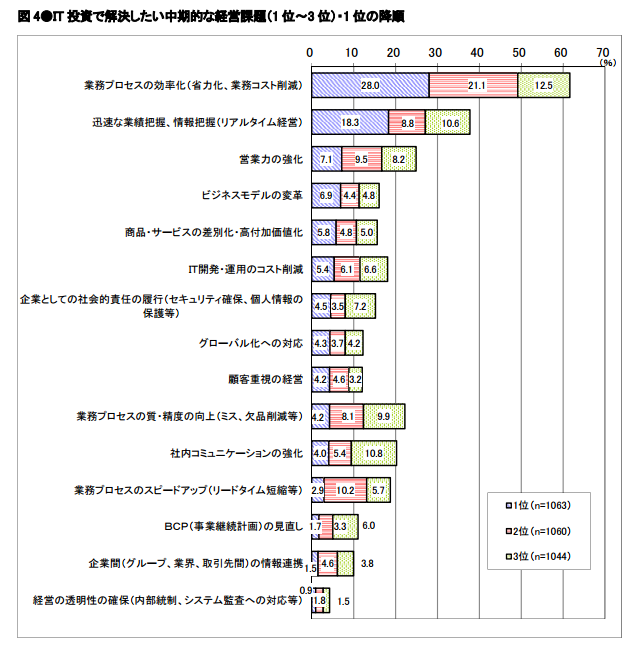

またITツールの導入によって解決したい課題として、多くの企業が「業務効率化」を挙げています。

(参照元:企業 IT 動向調査 2019)

このようにITツールの導入によって効率化する動きが加速するなかで、業務改善に着手しない企業は、ますます競争に勝つことは厳しくなっていくでしょう。

ITツールによって業務を自動化・効率化するなかで、余った時間を本来注力すべき事業に割くことで企業は成長を続けることができます。

しかし効率化できる部分をそのまま放置しておけば、無駄な労力や人件費を費やすこととなり、企業の成長はおそらく鈍化してしまうことでしょう。

つまり企業が今後持続的に成長していくためにも、ITツールの導入などによる業務改善は不可欠といえます。

業務改善はまず見える化から! 始め方とアイデアを紹介

業務改善が求められる理由がわかったところで、どのように取り組んでいくべきなのか。以下で紹介していきます。

まずは業務の見える化

業務改善においては、まず業務の見える化から始める必要があります。そのうえで無駄な業務がないか、一部の従業員に業務が集中してないかなどを把握していきましょう。

一人ひとりの仕事量が見えていない状態では、上司が部下へ無理な仕事を割り振るなど、長時間労働につながったり、サービス残業につながってしまう恐れがあります。また見える化したうえで、ITツールによって自動化できないかなども検討する必要があるでしょう。

また仮に業務改善を目的としてテレワークを導入する場合、職場でできる仕事と在宅でできる仕事を把握するという意味でも、見える化は有効です。

見える化においては業務をリスト化するほか、業務に必要な道具(ツール)や資料、外部に持ち出しても大丈夫かどうかといったセキュリティレベルなども、改めて洗い出してみましょう。

また見える化するなかで紙での運用が中心となっている場合は、資料をスキャンしてpdf化し、社内ネットワーク内にある共有サーバーに保存する、また「Dropbox」などのオンラインストレージサービスを利用してクラウド上で情報を共有する仕組みを導入することも検討したいところ。

(画像引用元:Dropbox)

その結果、毎回紙の資料を整理する手間が省けますし、なおかつ在宅でも資料を閲覧しやすい環境を整えることができます。

優先順位を決める

見える化したら、優先順位を決めて業務を遂行することで、効率化につながります。

例えばすぐに返信する必要のないメールや、あまり頭を使う必要のない軽めのタスクについては集中力が落ちる午後に回し、午前中は急を要するメールの返信や頭を使うタスクに時間を充てるなど。

このように見える化した業務に優先順位を付けることで、1日の労働時間を有効活用することができます。

業務の範囲を明確化する

一般的にヨーロッパでは「ジョブ型」と呼ばれる、明確に1人ひとりの業務の範囲が既定されている雇用システムが浸透しているのに対し、日本では「メンバーシップ型」といって、総合職のように人を採用してから仕事を割り振るシステムが導入されています。

そのため日本では業務範囲の線引きが曖昧となり、担当している業務が終わっても、他の人を手伝わなければならないといった状況が生まれています。

このような状況においては、自分の担当する業務をいくら効率化して早く終わらせたところで、早く帰ることはできません。早く仕事が終わっても帰れないのであれば、効率化への意欲も軽減する恐れがあります

そこで自分の仕事と他人の仕事の線引きにより、業務の効率化を図りたいところ。1つの業務に対して複数の人が関わることによって発生する、進捗状況の報告など余計なコミュニケーションを減らすこともできます。

また相手のために、良かれと思って業務を手伝ったとしても、相手にとっては余計なおせっかいとなるかもしれません。相手の業務を妨げることにもなりますし、手伝おうと思った本人も不必要な業務が増えてしまいます。

以上のような理由から、自分と他の人との業務を明確に線引きすることは、業務改善の1つの方法といえるでしょう。

ITツールの導入も検討する

業務改善にあたっては、冒頭の「業務改善が求められる理由」でも紹介した通り、ITツールの導入も検討したいところ。

例えば業務改善を目的としてテレワークを導入する場合、より対面に近いかたちで打ち合わせを行うためには、例えば弊社で提供している「V-CUBE ミーティング」のようなWeb会議システムの導入などが必要となってくるでしょう。

またWeb会議システムを通じて、社外ではなく社内で営業活動を行うスタイルに切り替えることで現地に赴く必要がなくなり、移動時間が短縮できる分、業務効率化や移動費の削減につながります。

社内で営業を行うスタイルについては、インサイドセールスを紹介している記事をご覧ください。

完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoomミーティング」

出典:Zoom公式ページ

Zoom ミーティングは、世界各国75万以上の企業や組織で利用されているWeb会議サービスです。

通信速度が比較的低速なネットワーク回線でも途切れにくく、音声の途切れがほとんどありません。

Web会議の開催にライセンスを取得する必要があるのは主催者のみで、参加者は会議アドレスへ招待されることで、ブラウザから誰でもWeb会議へ参加できます。

13年連続Web会議の国内シェアNo.1(※)を獲得しているブイキューブが提供するZoom ミーティングの有料版では、ミーティングの映像や音声を録画・録音してクラウド保存しておくことが可能です。

投票機能やユーザー管理機能もついており、ビジネスシーンでも快適に利用することができるでしょう。

また、プランに問わずメールでのサポート体制を提供しています。エンタープライズプランでは企業に合わせて導入・運用を支援してくれるなど、利用者に最適なサポートが充実しています。

※「2020 ビデオ会議/Web会議の最新市場とビデオコミュニケーション機器・サービス動向」調べ

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

業務のマニュアル化

見える化したら、業務のマニュアル化も検討したいところ。マニュアルがあることによって、引き継ぎも容易となるために教育時間の効率化を図ることができます。

マニュアル化という点でいえば、前述したWeb会議システムを利用することで、営業内容や会議内容の録画・可視化につながり、これまで属人的になりがちだった営業やプレゼンのノウハウを体系的にまとめたうえで社内に蓄積できます。

一部のトップセールスマンや、コミュニケーション能力に長けた人だけが持っていた経験やスキルを他者に共有しやすくなれば、全従業員の業務効率化にもつながることでしょう。

また業務だけでなく、メールの文面やプレゼン用のパワポなど、一度定型文やフォーマットを作ることで一から作る手間も省きたいところ。

そのほか顧客とやり取りする資料についても、自社で使用するフォーマットと顧客側で使用するフォーマットを統一することで、内容理解や確認が容易となり、その分の業務改善につながるでしょう。

中小企業が業務改善をした事例5選

最後に以下では、業務改善に成功した企業事例を5つ紹介していきます。

業務改善事例1:社内で行う業務とそうでない業務の仕分けで効率化に成功

(画像引用元:東京書籍株式会社)

「東京書籍株式会社」では、業務の効率化を図りながら、残業を軽減していくためにプライベートの確保や体調管理に考慮した働き方の実現を目指していました。

そのなかで導入するに至ったのが、在宅勤務制度。育児・介護を行っている社員を対象として、週1日以上の在宅勤務を許可するために、ノートパソコンとスマホを貸与。制度の導入にあたっては、ちょっとしたコミュニケーションを取りやすいようにチャットツールを取り入れたほか、Web会議環境の整備なども行いました。

その結果、通勤時間削減により、育児や介護に充てる時間をこれまで以上に確保することに成功。テレワークに即した業務と、社内で行う業務を仕分けする意識が培われたことで、業務の効率化にもつながったといいます。

業務改善事例2:テレワーク環境の整備で外出時間を有効活用

(画像引用元:ベクター・ジャパン株式会社)

「ベクター・ジャパン株式会社」では従業員の満足度向上、ならびに遠方に点在する顧客との打ち合わせ後に帰社する必要があるなどの効率の悪さを改善したいとの理由から、在宅勤務制度を導入しました。

制度の導入にあたっては、支給済みのパソコンにテレビ電話とチャットツールをインストール。パソコン立ち上げ時にパスワードによる認証システムを取り入れることで、外部に持ち出した際のセキュリティを強化するとともに、社外から社内LANへアクセスできる環境を構築しました。

その結果、外出先の空いた時間で資料が作成できるなど、業務の効率化に成功。家族と夕食が取れる時間が増えるなど、従業員の満足度向上にもつながったといいます。

業務改善事例3:WEB会議による面接で採用を効率化

(画像引用元:YAMAGATA INTECH株式会社)

「YAMAGATA INTECH株式会社」では業務の効率化、ならびに働きやすい企業としてブランドイメージを向上させるためにテレワークを導入しました。

導入にあたっては、制作業務・人事・営業部門から9名を対象者として選出し、スマホからできる勤怠とクラウド管理システムを導入。そのなかで制作業務の対象者に関しては在宅勤務に限定、その他の社員はサテライトオフィス勤務もできるようにしました。Web会議を通じて、一次面接なども実施したといいます。

その結果、少人数しかいないサテライトオフィスの利用で効率的に業務を行うことができるようになったほか、もともとの職場への出社義務がなくなったために利便性も向上。Web会議システムを面接に活用することで、採用の効率化に成功し、ブランド力の強化にもつながったといいます。

業務改善事例4:テレワークによる移動時間の短縮で業務効率化に成功

(画像引用元:株式会社エー・トゥー・ゼット)

ALT(外国語を母国語とし、小学生や中学生の生徒などに発音などを教える外国語指導助手)の派遣業を行う「株式会社エー・トゥー・ゼット」では、女性従業員が出産や夫の転勤といったライフイベントでせっかく中堅まで成長しても退職を余儀なくされるといった理由から、人材確保のためにテレワークを導入しました。

その結果テレワークを実践する従業員からは、移動時間の短縮やワークライフバランス改善により業務効率がアップしたという声が聞かれるように。

またテレワークの導入によって、県内各地にあるALTの派遣先に社員の自宅から直接出向くことが可能になることで、移動時間の短縮に成功。こういった移動時間の短縮やそれに伴う業務効率化によって、テレワーク導入前と比べて残業時間は6割減ったといいます。

またプライベートの時間が確保しやすくなることで、社員のやる気が向上したことも業務の効率化に貢献したそうです。

業務改善事例5:テレワークの導入で弁護士事務所で初の「子育てサポート企業」認定

(画像引用元:弁護士法人 古家野法律事務所)

「弁護士法人 古家野法律事務所」では事務スタッフの出産を機に、育児との両立を図るためにテレワークを導入。その後、在籍する弁護士についてもテレワークを実施できるようにしました。

その結果、全国の弁護士事務所では初となる「くるみん(子育てサポート企業)」の認定を受けた同社。とくに弁護士は事務所外での用事が多いために、スマホを事務所の内線電話の代わりとして設定したり、Web会議システムを活用したりすることで、移動時間の削減や協働案件の効率化に役立っているといいます。

そのほか進捗状況や作業予定をこまめに共有したり、クラウド上でスケジュールや日報の共有を行ったりすることで、個々の作業量を調節しながら、スタッフ全員の残業をゼロに近づけるといった工夫も行っています。

人手不足が深刻な中小企業こそ業務改善を

前述した通り、労働人口の減少によって人手不足が深刻化している企業は、とくに中小企業です。人手不足分を補うためにも、現状の業務を改善することで、さらなる効率化を図りたいところ。

そのためには業務を自動化するためのITツールの導入なども、考えていきましょう。効率化による空いた時間で本来注力すべき業務に時間を割くことこそ、労働人口が減る現在の日本で、企業が生き残っていくための鍵を握るのではないでしょうか。