ウェビナーの録画配信のメリット・デメリット、配信のポイントをご紹介

オンライン上で気軽にセミナーを開催できる「ウェビナー」。開催する企業も増え、ライブ配信だけでなく録画配信を検討している担当者もいるでしょう。

ウェビナーの録画配信は、視聴者がいつでも繰り返し視聴できる点や、ライブ配信と違って1度録画した映像を使い回せるなど多くのメリットがあります。

本記事では、ウェビナーを録画配信する際のメリット・デメリットや配信ツール、録画配信のポイントをご紹介します。

👉 オンラインセミナー・ウェビナーの企画・運営・サポートについてはこちら

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

ウェビナーの録画配信とは

ウェビナーの録画配信には、大きく2つのパターンがあります。

1つ目は、ライブ配信したウェビナーの録画データを配信する形式です。ウェビナーの臨場感が伝わるのが特徴です。視聴者からの質問に答える様子も録画で共有できるので、録画配信の視聴者の疑問にも答えることができるでしょう。

ただし、ウェビナー中にトラブルが発生すると、そのまま録画されてしまうのが欠点です。気になる場合は、編集でトラブルの内容をカットしましょう。

2つ目は、配信用に撮影した録画データを配信する形式です。作り込んだウェビナーをパッケージとして制作します。何度でも撮り直しができるのがポイントです。

ただし、視聴者からの質疑応答など、コミュニケーションは取りづらいのが欠点です。もし双方向なコミュニケーションを取りたい場合は、録画配信中にチャットのみ対応するなどして対応することはできます。

ウェビナーの録画配信のメリット

ウェビナーの録画配信には、以下のようなメリットがあります。

配信工数の削減

ウェビナーを録画配信することで、配信にかかる工数を削減できます。

ウェビナーの開催には、企画から準備、会場手配、申込フォームの作成、参加者の管理、当日の配信、配信後のサポートまで、多くの手間やコストがかかります。担当者1人では運営しきれないため、3〜5人ほどの社員が稼働するケースが多いです。

その点、1度開催したウェビナーを録画しておき、その録画データを繰り返し配信して開催できれば、ウェビナー開催にかかる工数やコストを抑えることができるのは大きなメリットといえます。

参加者を増やせる

録画データを繰り返し配信することで、1度の開催では集められないような参加者を集めたり、参加者を増やしたりすることができます。

ウェビナーの開催は日時が定められており、参加者によっては予定が合わずに申し込めないようなこともあります。見込み顧客になりうるユーザーを取り逃がしてしまうのです。

録画配信であれば、複数日程で何度でも開催できるので、より多くの参加者にアプローチできるようになります。

録画データを編集できる

録画配信のウェビナーはリアルタイムの配信ではないため、録画データを配信前に編集して公開できます。

リアルタイム配信では実現できないような画面構成やカットなど、作り込みができるのは録画配信ならではのメリットです。リアルタイム配信では慌ただしくなるような構成でも、主催者はコンテンツづくりに集中できるので、より効果的な録画データを制作できます。

ウェビナーの録画配信のデメリット

一方、ウェビナーの録画配信は、双方向のコミュニケーションが取りづらいことがデメリットです。

録画されたデータを配信するだけの場合、視聴者はPCなどの画面を眺めているだけで、リアクションや質問を送ることはできません。主催者にとっても、せっかく開催しても参加者の興味関心度合いが分からないため、開催後のフォローに困ることもあるでしょう。

対策として、ウェビナーの録画配信中に、チャットでの質問にのみ対応できるようにする方法があります。質疑応答に対応していると、参加者の満足度も高まります。リアルタイムに参加しているような感覚を持つでしょう。

👉 オンラインセミナー・ウェビナーの企画・運営・サポートについてはこちら

ウェビナーの録画配信の方法

ここでは、ウェビナーの録画配信の2つの方法について見ていきます。

1つは、ウェビナーツールで録画を配信する方法、もう1つは、動画配信プラットフォームで録画を配信する方法です。それぞれのおすすめの配信ツールもご紹介します。

配信ツール

ウェビナーツールで録画を配信する方法、動画配信プラットフォームで録画を配信する方法のどちらを選ぶかによって、使用する配信ツールが異なります。

ウェビナーツール

ウェビナーツールの場合、ライブ配信したウェビナーの録画データをそのまま保存して配信できます。クラウドに保存され、動画ファイルもしくはURLで簡単に共有できるのが特徴です。

【Zoomウェビナー】

Zoomミーティングのオプション追加で利用できる「Zoomウェビナー」では、開催中のウェビナーを録画しておき、終了後に簡単にシェアすることが可能です。

Q&A機能や申込ページ作成機能、CRMなどシステム連携、ウェビナー後のアンケートが簡単にでき、ウェビナーに特化した機能が充実しています。500人~10,000人まで視聴でき、Facebook、YouTubeなどへ同時配信もできます。

簡単なZoomウェビナーのオンデマンド配信!5ステップで情報共有を効率化!

Zoomウェビナーでの録画配信の具体的な実施手順は「簡単なZoomウェビナーのオンデマンド配信!5ステップで情報共有を効率化!」の記事をご覧ください。

【V-CUBEセミナー】

年間5,000回の配信実績を持つブイキューブの専門スタッフによるサポートつきの「V-CUBEセミナー」であれば、こだわりの録画データに仕上げることができます。

配信時の画面構成のバリエーションが豊富で、話者やスライドを映すだけでなく、ロゴや説明テキストなどを入れられるので、訴求力アップにつながります。

録画データのオンデマンド配信には、パスワードを設定できるので、視聴者を限定してセキュリティを担保することも可能です。

リアルタイムでの開催の場合は、追っかけ再生や視聴ログなど、セミナー配信に十分な機能を備えており、大規模配信もスムーズに進行できるのも特徴です。

【ネクプロ】

参照:ウェビナー(ウェブセミナー)で集客2倍|セミナー・イベントの開催・管理プラットフォーム|ネクプロマーケティング

ネクプロはウェビナーマーケティングに特化したサービスで、集客から企画、配信までをワンストップに提供しています。

「ネクプロ」であれば、当日の録画配信が可能です。会員制(クローズド)で、配信したい見込み顧客に絞って配信することもできます。

その他、Web・視聴履歴・アンケート分析、セミナー/イベント管理、リード管理など、ウェビナー開催に必要な機能が備わっています。

動画配信ツール

動画配信プラットフォームで録画を配信する場合は、予め用意した録画データを見やすいように編集して配信できます。閲覧権限を設定して、対象者にのみ配信することも可能です。

【Qumu】

Qumuは、動画を簡単に配信できる社内向けの動画配信プラットフォームです。グループ単位で視聴・作成権限などのセキュリティを設定でき、コンフィデンシャルな動画の漏洩を防止できます。

また、動画を編集するツールも標準装備しており、スライド連動のコンテンツを簡単に作成したり、字幕の挿入、トリミング、動画のカット・並べ替えなどを行えます。

Zoom連携も可能で、ZoomでWeb会議を収録し、映像を自動的にオンデマンド動画として社内共有することもできます。

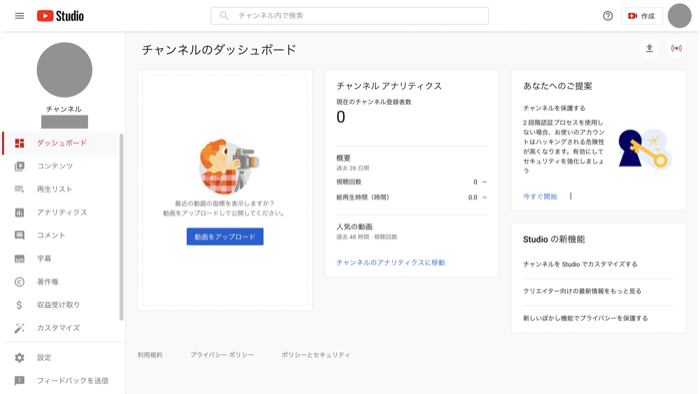

【YouTube】

YouTubeは、Googleアカウントがあれば自由に動画をアップロードできるサービスです。限定公開の設定をすれば、URLを送るだけで簡単に録画配信を共有できます。

「YouTube Studio」上で簡単な動画編集も可能です。また、ライブ配信をした動画をアーカイブ保存し、録画配信として使用することもできます。

ウェビナーを録画配信する際のポイント

では、ウェビナーを録画配信する際のポイントをご紹介します。

単純にリアルタイム配信のウェビナーを、そのまま配信しても視聴者にとっては見にくい可能性があります。より魅力的な録画配信にするために、以下のポイントに気を付けてみてください。

飽きのこない構成にする

ウェビナー自体を、飽きのこない構成にすることが大切です。録画は双方向コミュニケーションが取りづらいため特に飽きやすいです。

録画時に複数のカメラで収録したり、資料などで画面構成を変えたりして、飽きさせない工夫をしましょう。

自社でこだわった動画を制作することが難しい場合は、機材が揃ったスタジオで撮影するのもおすすめです。

ウェビナーに最適なスタジオ3選!場所の確保から配信までサポート

ウェビナーのスタジオについては「ウェビナーに最適なスタジオ3選!場所の確保から配信までサポート」の記事をご覧ください。

録画データを編集する

視聴者が飽きないようにするためにも、撮影した映像をそのまま配信するのではなく、録画データを編集することもポイントです。

リアルタイム配信と違い、テロップ等を後から入れるのは簡単です。より視聴者が見やすいように、テロップやカット、効果音などを入れて編集するとよいでしょう。

定期的に新たなウェビナーにする

録画配信は、工数をかけず何度も配信できることがメリットです。

しかしその一方で、いつまでも同じウェビナー動画を流していると、内容が古くなったり、新たな参加者へのアプローチがしづらくなったりします。

こうした状態を避けるためにも、定期的に新たなウェビナーを撮影するようにしましょう。最新情報を盛り込み、一度参加したユーザーでも新たに参加したくなるような内容にブラッシュアップできると、見込み顧客の育成にもつながります。

まとめ|適切な配信ツールで、効果的な録画配信を目指そう

今回はウェビナーの録画配信のメリット・デメリット、録画配信の方法、配信ツール、配信時のポイントをご紹介しました。

配信工数を削減しながら参加者を増やせる録画配信はメリットが大きく、繰り返し録画データを使って実施したいものです。

しかし、最大効果を得るためには、録画配信を視聴者が飽きずに見れるような編集で工夫をしたり、定期的に最新情報をアップデートした動画を撮影したりすることが重要です。

自社で行うのが難しい場合は、スタジオで撮影ができるサービスもあります。録画配信で実現したいことや目的を振り返り、適切な配信ツールで実施してください。