ゼロからよくわかる!テレワーク導入のパーフェクトガイド

2017年の働き方改革関連法成立や、2020年2月頃から世界的に猛威をふるった新型コロナウイルスの影響により、場所や時間に捉われないテレワークの導入を検討されている企業も多いでしょう。

しかし中には、「自社でもテレワークの導入を検討したい」「テレワークの運用イメージが掴めない」といった課題を抱えている企業も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、テレワークの導入を成功に導くための手順について解説していきます。

全てお読みいただければ、ゼロからテレワークを浸透させるためには、何を行うべきかわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次[ 非表示 ][ 表示 ]

テレワークとは

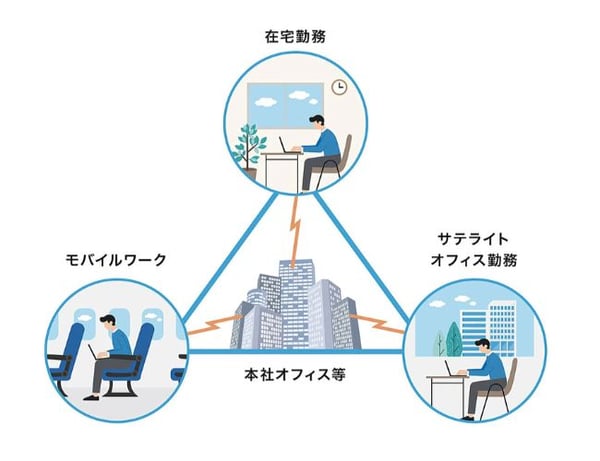

テレワークとは英語の「tele(離れた場所)」と「work(働く)」を合わせた造語で、「ICTを活用した場所にとらわれない柔軟な働き方」のことを指します。

テレワークには、「在宅勤務」「モバイルワーク」「サテライトオフィス勤務(施設利用型勤務)」の3つの働き方があります。

在宅勤務

在宅勤務とは、オフィスに出勤せず、自宅を就業場所とする働き方です。

従来の通勤時間を有効活用できる他、育児・介護をしている従業員や、怪我等で通勤が困難な従業員も、隙間時間を利用して無理なく就労を継続できます。

また、台風や地震等で交通網に大きな乱れが生じた場合や、コロナ禍の外出自粛宣言といった非常事態でも、業務を滞ることなく進められます。

モバイルワーク

モバイルワークは移動中(交通機関の車内など)や顧客先、カフェやコワーキングスペースを就業場所とする働き方です。

営業など頻繁に移動を伴う業務の場合、隙間時間にさまざまな場所で業務を行うことにより、自社オフィスとの行き来にかかる無駄な時間を削減できます。

サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務は所属の事業所以外の事業所や、遠隔勤務用の施設を就業場所とする働き方です。

たとえば、東京本社所属の人の自宅が横浜にあり、横浜支社の方が近い、といった場合に、 横浜支社内にテレワーク専用の作業スペースを設けて業務にあたることで、通勤時間を削減できます。

サテライトオフィスのメリットや事例については「サテライトオフィスとは?導入企業の成功事例と3つのメリットを解説」を合わせてご覧ください。

テレワーク導入によるメリット

ここで、具体的に企業がテレワークを導入することによって得られるメリットついてお伝えします。

テレワークのもたらす効果は「自社にとってどうプラスなのか」「どう利益に貢献するのか」といった視点で、確認すると良いでしょう。

メリットは主に以下のようなものが挙げられます。

- 生産性の向上

- 労働力の確保

- 固定費の削減

生産性の向上

テレワークは、オフィスへの通勤が不要になるので、社員の長時間通勤や満員電車のストレスを無くし、心地よく業務を開始してもらうことができます。また、業務場所を好きに選ぶことができるので、高いパフォーマンスが出せる環境を社員自身で見つけることが可能です。

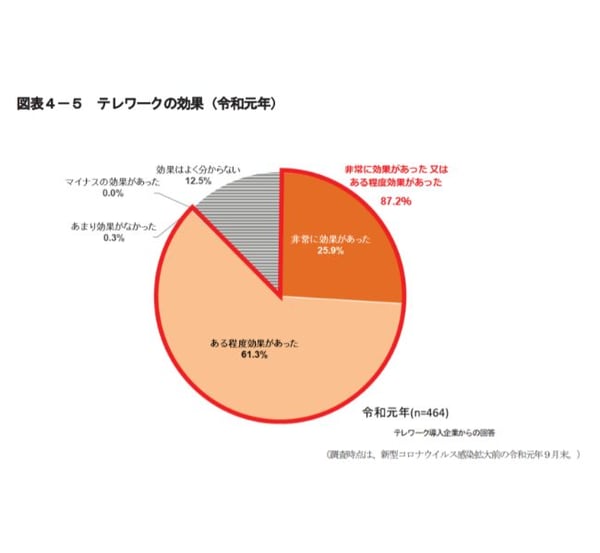

総務省が発表している「令和元年通信利用動向調査」によると、すでにテレワークを導入している調査対象企業480社のうち68.3%が生産性の向上を目的としていることがわかりました。また導入の効果としては、「非常に効果があった(25.9%)」、「ある程度効果があった(61.3%)」と、回答。

全体の8割を超える企業が、テレワークを導入したことによる生産性の向上に関して確かな効果を実感していることが読み取れます。

出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」

出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」

コスト削減の効果は?テレワークを実際に行った体験談

別記事「通勤時間30分の独身男子がテレワークしてみた結果」にて、テレワークの導入により生産性が向上した好事例をご紹介しています。合わせて、お読みください。

労働力の確保

人口減少による労働力の確保が課題になっている現代において、働き手が育児や介護を理由に離職してしまうことは、企業の抱える悩みのひとつです。

テレワークでは、今まで通勤時間に当てていた時間で、子供の送り迎えをすることが可能に。さらに、自宅や自宅付近で業務をすることによって、介護が必要な方が家庭内にいる場合でも迅速にケアをすることができます。

このような環境整備をすることで、仕事とプライベートの両立が実現できるため、さまざまなライフイベントを迎えた社員の離職を防ぐことが可能になります。

育児をしながらテレワークを活用している社員の体験談

実際にテレワークを活用し、育児と仕事を両立している社員を別記事「子供が好きだし、仕事も好き―イクメンパパの「どちらにも関わる」働き方」で取り上げています。具体的に社員の働き方をイメージするためにも、参考にしてみてください。

固定費の削減

テレワークではオフィスへの通勤が不要になることから、以下のような固定費を削減できます。

- オフィスの賃料

- 社員の交通費

- 採用費用デスクやチェアオフィス賃貸費

- オフィスの光熱費

この他に、テレワーク導入に伴うコミュニケーションの電子化により、紙ベースの資料を減らすことも期待できます。インクコストや紙の購入費の見直しも、コスト削減に繋がります。

テレワークが「コスト削減」の限界を救う

テレワークがもたらすコスト削減に関しては、「テレワークが「コスト削減」の限界を救う、3つの本当の理由とは?」でも詳しく解説していますので、参考にしてください。

社内でゼロからテレワークを導入する8つのステップ

テレワークの導入は、経営層がしっかりとリーダーシップをとって、社内にテレワークの導入の意思を示し、適切な導入のステップを踏むことがテレワークを成功に導く大切なポイントです。

この章では、テレワークの導入目的の明確化から、実際に導入をした後の改善まで手順を以下8つのステップに分けて解説していきます。

- STEP1:テレワーク導入目的の明確化

- STEP2:テレワーク対象範囲の決定

- STEP3:現状の社内制度を把握する

- STEP4:導入計画書・セキュリティガイドラインの策定

- STEP5:テレワークに必要なICTツールを導入する

- STEP6:説明会の開催

- STEP7:テレワーク(トライアル)の開始

- STEP8:テレワークの評価と改善

それぞれ詳しくみていきましょう。

STEP1:テレワーク導入目的の明確化

テレワークを導入するにあたり、まずはなぜ自社にテレワークを導入するのか、目的を明確にする必要があります。

目的があやふやなまま導入しても、テレワークがうまく機能しているかといった検証を行うことができず、制度として定着しないケースがほとんどです。

テレワーク導入の目的例

|

社内にテレワークを導入する目的は、必ずしもひとつとは限りません。

自社の課題解決につながる目的を洗い出し、それぞれに「どうなったらテレワーク導入の意味があったと言えるのか」を測れる定量的・定性的な成果指標を設けましょう。

関連情報

ブイキューブのテレワーク(コミュニケーション)サービスを活用することで解決できるさまざまな課題を、業界・業種別に紹介しています。自社のテレワーク導入イメージの参考に、ぜひご覧ください。→ 業種別・職種別ソリューションをチェック

STEP2:テレワーク対象範囲の決定

導入目的を定めたら、次に「対象社員」「対象業務」「実施頻度」「導入形態」を検討しましょう。

テレワークの導入にはさまざまな方法があり、各企業においてその対象社員や業務、頻度、形態が異なってくるでしょう。適した導入方法は企業によって異なるため、要素ごとに範囲の検討が不可欠です。

また、混乱のないスムーズな導入のために、テレワークのお試し期間である「トライアル」を実施し、社員や部署を限定して施行を開始することをおすすめします。実施頻度に関しても、最初は週1〜2日程度のテレワーク勤務を可能にするのが一般的です。

▼参考:総務省 働き方改革のためのテレワーク導入モデル

テレワークの対象となる社員を検討する

対象となる社員を決めるポイントして、テレワークのメリットを最大限に受ける社員を優先するのがおすすめです。

例えば、「育児や介護を理由とした離職率の低下」を導入の目的と定めた場合、

- 小学生以下の子供が家庭内にいる社員

- 要介護や要支援の高齢者が家庭内にいる社員

上記に該当する社員が、テレワークを導入した時のメリットが最も大きいでしょう。社員の優先度は、テレワークの導入目的によって異なります。どのような社員を優先的に選んだら、目的を達成しやすいかを検討しましょう。

なお、条件に該当する社員の中でも、中途入社や新卒社員など一定期間研修が必要な場合は、対象社員から除くなどの取り決めが必要です。

導入形態を検討する

テレワークには在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークの3形態があります。

営業など、移動を多く伴う顧客対応業務に関わる人にはモバイルワーク、恒常的または一時的に通勤が難しい人には在宅勤務が適しているでしょう。また、最近ではサテライトオフィス専用のレンタルスペースも増えているので、そちらを利用することで、オフィスを持たない働き方も考えられるでしょう。

類型にとらわれず、週のうちで在宅勤務の日、モバイルワークの日を導入するなど、いくつかの形態を導入することで個々にあった働き方を模索することができます。

テレワーク実施の業務範囲を検討する

チャットツールやWeb会議ツール、オンライン商談ツールなどを活用することによって、様々な業務をテレワークで円滑に行えるようになりました。

対象業務を選定するポイントしては、「業務とICTツールの親和性」や「コミュニケーションの頻度」「対面コミュニケーションの必要性」などが挙げられます。

|

上記のような業務に関しては、テレワークとの相性がよく、導入がしやすい業務です。

オンライン営業の基礎や最新のおすすめツール情報については、別記事「セールステックとは?押さえておきたい7つのカテゴリーとその活用方法」を合わせてご覧ください。

導入頻度を検討する

テレワークの導入を全ての勤務日に行うとは限らないため、適した頻度も検討します。特に慣れないトライアル期間では、週に1日〜2日を目安に限定的な導入がおすすめです。

社員の業務や環境にあわせて頻度を検討できるでしょう。また、いきなりテレワークが導入されると、既存の働き方との違いに戸惑うことがあります。業務を限定する、日数を制限することによって徐々にテレワークに慣れてもらう体制構築が必要です。

STEP3:現状の社内制度を把握する

テレワークの導入に際して、既存の就業規則や人事評価制度などを変更する必要があります。

テレワークは実際の勤務態度を上司が確認することができないので、社員によっては労働基準法に定められた勤務時間を超える、長時間労働を行なってしまうおそれがあります。また、社員の評価を勤務態度ではなく、成果物で判断する必要があるでしょう。

このように社内ルールや制度の変更が必要になるので、まずは現状把握をすることが大切です。

|

特に把握を怠ってしまうのが、セキュリティルールに関してです。

テレワークは、オフィスでの業務を行う以上に、厳しいツール策定や社員への意識徹底を行う必要があります。そのため現状のルールを把握し、変更箇所を洗い出しましょう。

▼ICTツール環境を整えるならこちら

STEP4:導入計画書・セキュリティガイドラインの策定

テレワーク導入プロジェクトの計画書を策定しましょう。計画書には以下のような点を盛り込みます。

|

また、社内の機密情報や顧客情報の漏洩を防ぐために、セキュリティガイドラインの策定が必要です。

セキュリティガイドラインとは、情報セキュリティに関する、組織として統一のとれた基本方針や行動指針を定めたものです。

例えば、オフィスから持ち出すPCの保管方法やアプリケーションのインストールの条件などが含まれます。多くの企業はすでにセキュリティガイドラインを設けていることが多いですが、テレワークの導入にあたりカスタマイズする必要があります。

セキュリティガイドラインの作成方法に関しては、別の記事で解説していますので、そちらを参考にしてください。

STEP5:テレワークに必要なICTツールを導入する

実際に、社員がテレワークをする際に必要になるICTツールを導入しましょう。

業界や業種によって必要になるツールは異なりますが、一般的に以下のようなツールがあります。

|

多くの業務は上記のツールを用いることでオンライン上で行うことができます。例えば、会議やリアルタイムのコミュニケーションの際には「Web会議システム」「テレビ会議システム」、コミュニケーションやファイルの共有には「チャットツール」、勤怠関係業務には「タスク管理ツール」「勤怠管理ツール」が使えます。

それに加えて、PCのウイルス感染や不正アクセスを防ぐため、ウイルスソフトのインストールも欠かせません。

テレワークを成功に導く、企業担当者が導入するべきITツール21選

テレワークに必要なITツールは、別記事「テレワークを成功に導く、企業担当者が導入するべきITツール22選」で紹介していますので、そちらも参考にしてください。

完璧なビデオ、クリアな音声。インスタント共有「Zoomミーティング」

出典:Zoom公式ページ

Zoom ミーティングは、世界各国75万以上の企業や組織で利用されているWeb会議サービスです。

通信速度が比較的低速なネットワーク回線でも途切れにくく、音声の途切れがほとんどありません。

Web会議の開催にライセンスを取得する必要があるのは主催者のみで、参加者は会議アドレスへ招待されることで、ブラウザから誰でもWeb会議へ参加できます。

13年連続Web会議の国内シェアNo.1(※)を獲得しているブイキューブが提供するZoom ミーティングの有料版では、ミーティングの映像や音声を録画・録音してクラウド保存しておくことが可能です。

投票機能やユーザー管理機能もついており、ビジネスシーンでも快適に利用することができるでしょう。

また、プランに問わずメールでのサポート体制を提供しています。エンタープライズプランでは企業に合わせて導入・運用を支援してくれるなど、利用者に最適なサポートが充実しています。

※「2020 ビデオ会議/Web会議の最新市場とビデオコミュニケーション機器・サービス動向」調べ

Zoomの有料版を使うべきメリットとは?

Web会議ツールZoomの有料版を使うべきメリットについては、「Zoomの有料版を使うべきメリットとは?無料プランとの違いや決済方法を解説」のページでも詳しく紹介しています。ぜひあわせてお読みください。

STEP6:説明会の開催

テレワークの導入前に、対象社員やその上司・同僚に対して説明会を実施しましょう。

テレワークは対象社員だけでなく、周りが導入目的をしっかりと理解する必要があります。周囲の理解がないと、対象社員が「サボっている」「やる気がない」と誤った認識をされる可能性があります。

テレワーク推進の担当者だけでなく、経営層が直々になんのためにテレワークを導入し、企業にどのような効果をもたらすかをしっかりと伝えるべきでしょう。

またICTツールがうまく活用できるように、各ツールの機能や使い方について改めて研修を行うと、施行後のトラブルを回避しやすくなります。

STEP7:テレワーク(トライアル)の開始

ここまで来たら、実際にテレワークのトライアルを開始しましょう。実施直後は、うまく機能せずトラブルが多発することが予想されます。すぐにサポートできる体制を整えましょう。

なお、繫忙期や期末前などの慌ただしくなりやすい時期トライアルを開始すると、混乱を招きます。実施の時期に関しては、各部署と連携を取り、綿密な調整が必要です。トライアルの期間に関しては、3〜6ヶ月といったケースが多くなっています。

STEP8:テレワークの評価と改善

テレワークは実施を行ったら、終わりではありません。テレワークの導入はあくまでも、「社員の生産性の向上」「離職率の低下」といった目的の達成のために行うものです。

実際に会社の売上や社員の定着率などと照らし合わせながら、評価を行いましょう。

また、テレワークの対象社員にヒアリングやインタビューを行い、不満点や課題点を洗い出しましょう。PDCAサイクルを回し、少しずつ制度の改善を行うことにより、効果を最大化することができます。

5分でわかる「テレワーク」とは?導入検討する方に事例を元に解説

関連記事「5分でわかる『テレワーク』とは?導入検討する方に事例を元に解説」では、導入ステップ以外にもテレワークに関するお役立ち記事を紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。

テレワーク導入の注意点と対策

テレワークの導入の際には、ポジティブな効果だけでなく注意すべきデメリットもあります。注意点を理解して、事前に対策を講じてください。

まずは導入によって予想されるマイナス面を確認していきましょう。

テレワーク導入の際の注意点には以下のようなものがあります。

- コミュニケーション不足

- 情報漏洩

コミュニケーション不足

テレワークのメリットで、生産性の向上が期待できることをお伝えしましたが、これはあくまでもテレワークにおいて円滑なコミュニケーションがなされていることを前提としています。

つまり、テレワークを実施する社員とのコミュニケーションがうまく機能しないと、かえって社員の業務効率が悪くなる危険性も孕んでいるということです。

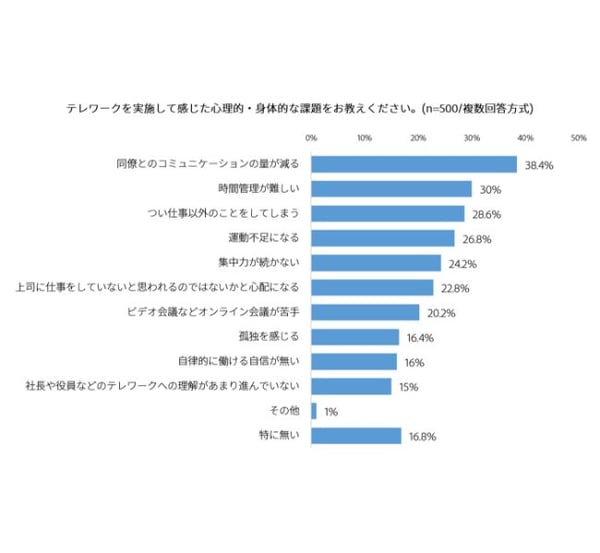

アドビシステムズ株式会社が、実際にテレワークで働いたことのある方に対し、テレワークを実施して感じた心理的・身体的な課題を調査したところ「同僚とのコミュニケーション量が減る」と38.4%の人が回答しています。

出典:テレワーク勤務のメリットや課題に関する調査結果|アドビシステムス株式会社

従来のオフィス勤務とは異なり、チャットなど文章でのやりとりが中心になるテレワークでは、対面でのやりとりと比べて、会話や表情に現れる細かなニュアンスが伝わりにくくなってしまい、意図せぬ内容で相手に理解されてしまう場合もあります。

▼対策

テレワークを導入する前には、コミュニケーションが円滑にそして正確に取れる環境の構築が必要です。

最近では、チャットツールやWeb会議システムによって、対面でのコミュニケーションと同レベルのやり取りができるようになっています。これらのICTツールを活用することによって、テレワークの導入を成功へと導きましょう。

情報漏えい

2つ目のデメリットは、オフィス外で作業することによって生じる情報漏えいのリスクです。

実際に、セキュリティ体制に脆弱性がある部分を狙われ、従業員の認証情報が流出した事件が発生しています。また、そのほかにもPCが盗難にあったり、USBを紛失し個人情報が流出したおそれがあるケースもあります。

▼対策

このような情報漏えいが発生すると、企業イメージの低下ひいては業績の悪化に直結します。セキュリティガイドラインを策定し、社員の情報管理意識を高める、セキュリティソフトを導入し、外部からの不正アクセスを防ぐといった対策を講じましょう。

テレワークのセキュリティ対策に必要な7つの施策とツールを解説

セキュリティガイドラインの策定に関しては、別記事「テレワークのセキュリティ対策に必要な7つの施策とツールを解説」で解説していますので、企業担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

テレワーク導入をサポートする助成金をチェックしよう

最後に、テレワークの導入をサポートしてくれる厚生労働省や各都道府県が給付している、3つの助成金を紹介します。

- 働き方改革促進支援助成金(テレワークコース)

- IT導入助成金

- テレワーク定着促進助成金

1.働き方改革促進支援助成金(テレワークコース)

「働き方改革促進支援助成金(テレワークコース)」は、在宅もしくはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小企業に対し、導入に要した費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。

助成金の支給には、実際にテレワークが社内制度として浸透したかを評価する「成果目標」の設定が義務付けられており、。成果目標の達成・未達成により、助成金の支給額が以下のように変動します。

|

成果目標の達成状況 |

達成 |

未達成 |

|

補助率 |

3/4 |

1/2 |

|

1人当たりの上限額 |

40万円 |

20万円 |

|

1企業あたりの上限額 |

300万円 |

200万円 |

また、感染症拡大防止の働き方を支援する「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」があります。テレワーク用通信機器の納品の遅延等により、事業実施期間内に取組を行うことが困難な事業主にも支援を行っています。

▼詳しくは厚生労働省のホームページから詳細をご確認ください。

働き方改革促進支援助成金(テレワークコース)

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

2.IT導入補助金

IT導入補助金は、経済産業省が行っているITツールを導入する際の経費を補助する中小企業を対象とした制度です。

通常ITツールの導入かかった費用の1/2を補助していますが、現在新型コロナウイルスの影響を受け、テレワークの導入などを目的とした「特別枠」では導入に掛かった費用の3/4、最大450万円支給がされます。

▼詳しくは、IT導入補助金の公式サイトをご確認ください

IT導入補助金2020

3.テレワーク定着促進助成金

テレワーク定着促進助成金は、東京都内に本社または事業所を置いているの中小企業向けの助成金です。新型感染症の拡大防止、また今後の新しい働き方としてテレワーク導入をサポートすることを目的としています。

パソコンやタブレットなどの端末、セキュリティシステムなど、導入にかかる経費を最大250万円補助してくれます。

▼詳しくは、東京都しごと財団の公式情報をご確認ください。

東京都しごと財団 雇用環境整備課

まとめ|テレワーク成功への鍵は、適切な導入のステップを踏むこと

日本が直面している課題を鑑みると、テレワークの導入は早急に検討するべきものです。ただし、闇雲に導入しても、企業に良い結果をもたらすことはありません。

企業のテレワーク推進担当者は、しっかりとテレワークのメリットとデメリットを理解して、自社にどのような変化をもたらすのかをイメージしましょう。

その上で、テレワークの推進担当者そして経営層も巻き込んで、適切なテレワーク導入のステップを踏んでいく必要があります。

テレワークの成功は、社内の理解や十分な環境整備によってもたらされます。本記事の内容を把握して、今一度テレワークを導入するプロセス見直しましょう。

なおテレワークの成功事例に関しては、こちらの記事で解説を行なっています。他社がテレワークの導入によって、どのような効果が合ったかを参考にしたい方は、ぜひお読みください。